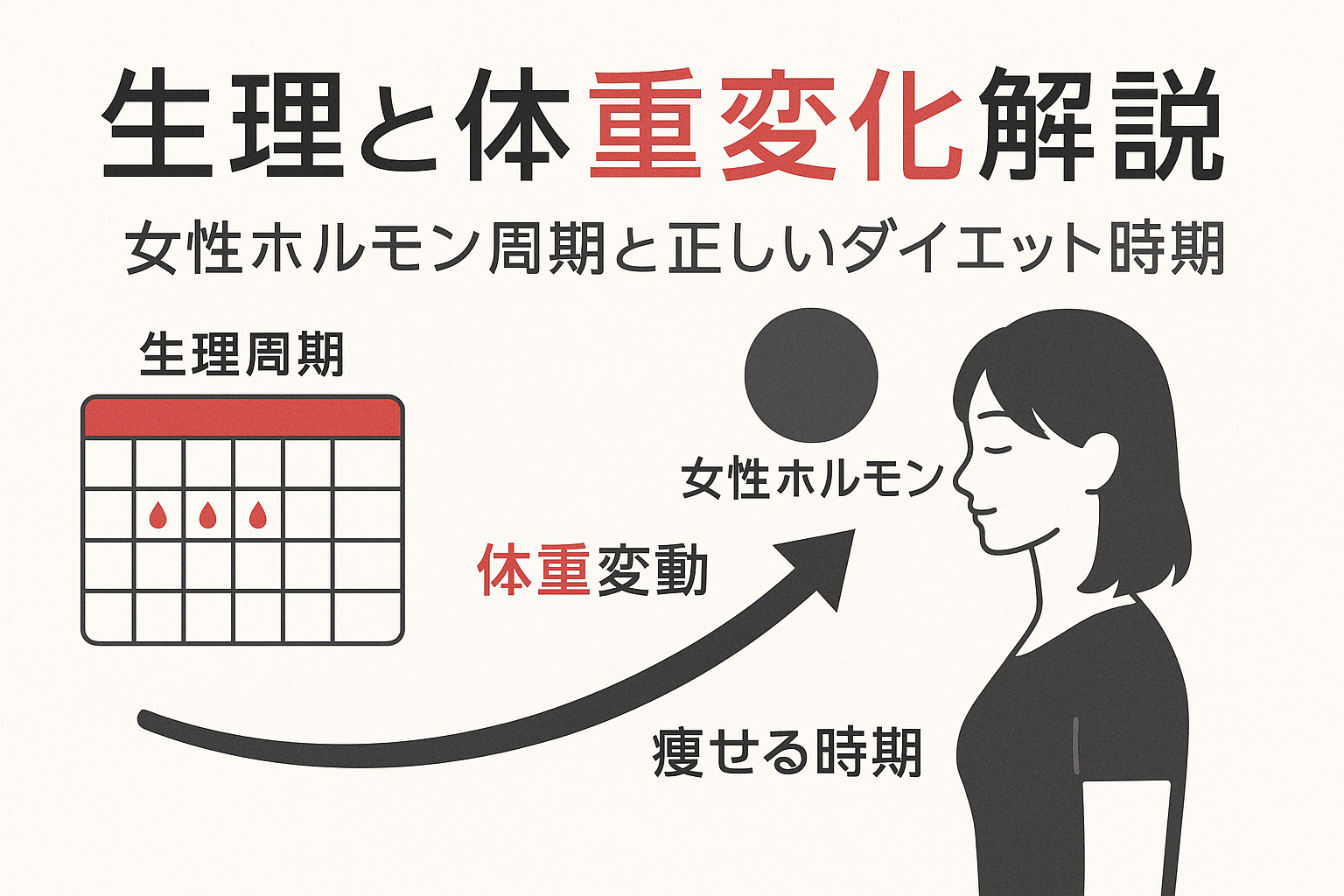

「生理が終わっても、体重がなかなか戻らない…」と毎月悩んでいませんか?生理前~生理中にかけて約【1kg~3kg】体重が増加する女性は非常に多く、その主な原因はホルモンバランスの変化による水分貯留や食欲の変動、便秘といった身体の自然な反応です。

しかし、生理が終わった直後から代謝を高めるエストロゲンの働きが優位になり、多くの場合【生理後3日~1週間】で体重が落ち始めるのが一般的。女性健康情報をまとめた複数の調査や実際のアンケートにおいても「生理後が“痩せ期”」という声が多数寄せられています。

この記事では、生理周期ごとの体重増減メカニズムや科学的な根拠はもちろん、どのタイミングで何をすれば効果的に体重が減り始めるのか、具体的な体験談やデータをもとに詳しく解説。読み進めることで、今までの不安や自己流ダイエットの失敗にピリオドが打てるはずです。

毎月の体重変動に振り回されない、合理的なダイエット戦略を一緒に身につけていきましょう。

- 生理で体重が減るのはいつから?|女性ホルモンと体重変化の基礎知識

- 生理前・生理中・生理後の体重増減の具体的原因と体の状態

- 生理による体重変動の正常範囲と異常の場合の見極め方

- 生理後から始める体重減少に最適なダイエット戦略

- 生理中でも継続可能な体重管理法とセルフケア

- 年齢・ライフステージ別の生理と体重変動の特徴

- 体重管理に役立つツールと習慣化のコツ

- 生理にまつわる体重変動に関するよくある質問集

生理で体重が減るのはいつから?|女性ホルモンと体重変化の基礎知識

生理周期ごとのホルモンバランスと体重増減のメカニズム – 女性特有の生理周期におけるホルモン変化と体重の連動を詳しく解説

生理周期では体重の増減が大きく影響を受けます。主な原因はホルモンバランスの変化です。特にエストロゲンとプロゲステロンの分泌量が変動し、これが基礎代謝や脂肪燃焼、さらには水分の保持にも関与します。

主な生理周期と体重変化のポイントは次の通りです。

| 時期 | ホルモン状態 | 体重の傾向 |

|---|---|---|

| 生理前 | プロゲステロン優位 | 体重増加しやすい |

| 生理中 | ホルモン低下 | むくみ・便秘傾向 |

| 生理後 | エストロゲン上昇 | 体重が減りやすい傾向 |

この変化を理解することで、ダイエットや体重管理もスムーズに行えます。

エストロゲン・プロゲステロンの役割と脂肪燃焼への影響 – ホルモンが基礎代謝や脂肪燃焼に及ぼす影響をわかりやすく説明

エストロゲンは脂肪燃焼や代謝の促進に関与しており、生理後にその分泌が増加します。これにより、からだがエネルギーを効率的に使いやすくなり、ダイエット効果も出やすくなります。

プロゲステロンは体内に水分をためやすく、むくみや便秘を引き起こすため、生理前の体重増加は自然な現象です。生理が始まるとホルモンの影響がリセットされ、体調が安定し始めます。

生理中の体重増加の原因と、減少に転じるタイミングの科学的根拠 – 生理期間中の体重変動メカニズムや科学的証拠について解説

生理中に体重が増える主な要因は、水分の貯留・便秘・食欲の変動によるものです。生理が終わるとホルモンバランスが安定し、体の余分な水分が排出され、便秘も解消しやすくなります。

生理終了後2~3日から体重が徐々に減りやすくなり、1週間ほどで本来の数値に戻るケースが一般的です。

水分貯留や便秘、食欲変動が体重に及ぼす影響 – 一時的な体重増加の理由やその対処法を詳細にまとめる

- 水分貯留

- 生理前後は体が水分をためこみやすく、一時的に2kg前後増加することも珍しくありません。

- 便秘

- ホルモンの変化や自律神経の乱れで腸の動きが低下し、便秘になりやすくなります。

- 食欲増進

- PMSの影響で食欲が増えることで、摂取カロリーが多くなる場合もあります。

体重増加に過度に悩まず、バランスのよい食事や軽い運動、十分な水分補給など、日常的なケアで自然と解消が期待できます。

一般女性の体験からみる生理開始から体重が減っていく期間 – 実際のデータや利用者の声をもとにした減少のタイミングを分析

数多くの女性が生理後に体重がスッと減ると実感しています。特に生理が終わってから3日~7日ほど経過すると、むくみや便秘がほぼ解消し、体重が元に戻るだけでなく、生理前よりもやや減少する人もいます。

アンケート・データから見るリアルな減少タイミング – 生理後に体重が減り始める傾向を調査結果を交えて提示

| タイミング | 体重減少を実感する割合 |

|---|---|

| 生理3日後 | 約30% |

| 生理5日後 | 約60% |

| 生理7日後(1週間後) | 約80% |

生理後のダイエットは、体調も安定しやすく、効率的に成果が出やすい時期です。無理なく計画的な体重管理を意識しましょう。

生理前・生理中・生理後の体重増減の具体的原因と体の状態

女性の生理周期における体重の変化には個人差がありますが、主にホルモンバランスや代謝の状態が大きく影響します。生理前は体がむくみやすく、食欲も増えやすい特徴があり、生理中には体重の増減が安定しないケースが多く見られます。生理後は一転して痩せやすいと感じる人も多いですが、その背景には科学的な理由が存在します。各時期の体調や体重の推移を正しく理解することは、無理のないダイエットや体調管理に役立ちます。

生理前のむくみ・便秘・食欲増進のホルモン的背景と対応策 – 生理周期ごとの体調や体重変化の理由とセルフケア法を紹介

生理前に体重が増える主な要因は、ホルモンの影響による水分保持や便秘、そして食欲の増加です。特に排卵後から月経開始までの期間(黄体期)は、プロゲステロンというホルモンが優位になり、体内に水分を溜めこみやすくなります。また、この時期は胃腸の働きが低下しやすく便秘しがちです。

セルフケアのポイント:

- カリウムを含む食品(バナナ、ほうれん草など)を摂取し、むくみを和らげる

- 食物繊維や乳酸菌で腸内環境を整える

- ストレスを溜めすぎず、軽い運動で巡りを良くする

この期間は、無理な食事制限をせず、栄養バランスを意識した食事を心がけることで、体調の変化に柔軟に対応できます。

プロゲステロンの作用と体重増加の生理的解説 – 特定のホルモンがもたらす変化と日常生活での対策方法を整理

プロゲステロンが増加する生理前には、下記のような体重増加や身体変化が現れます。

| ホルモン変化 | 主な体重への影響 | 日常でできる対策 |

|---|---|---|

| プロゲステロン増加 | 水分保持、便秘、食欲増進 | 水分補給、食事の質改善、ストレスケア |

- 水分保持によるむくみは、体重の数字だけで肥満と判断しないよう注意が必要です

- 便秘対策として朝食にヨーグルトやフルーツを取り入れるのがおすすめです

生理中に体重が減らない・増加する人のケーススタディ – 複数の典型パターンをもとに体重が落ちない理由を深掘り

生理中は、痛みや倦怠感から活動量や運動量が減りやすく、体温も低下傾向となります。そのため、「食べていないのに体重が増える」「生理5日目でも体重が減らない」と感じる方も少なくありません。

代表的なケース:

- 水分と塩分の摂り過ぎによる一時的なむくみ

- ストレスで食欲増進・間食が増える

- 便秘や代謝低下で体重停滞

こうした変化はホルモンバランスに基づく生理的反応であり、ほとんどが生理後に元に戻ります。焦って極端なダイエットを行わず、体の声に耳を傾けて過ごすことが大切です。

症状・ライフスタイル・個人差の要因分析 – 生理中の体重増減に見られる個人差や生活習慣の影響を探る

生理中の体重変動には個人差が大きく関与します。以下のような要因が影響します。

- 体質やホルモン感受性の違い

- 普段からの食事習慣や活動量

- 日々のストレスや睡眠の質

特に毎月体重の増減が大きい方は、食事・睡眠・運動の生活習慣を意識して整えることが推奨されます。心と体のバランスを優先し、一過性の変化に過度に振り回されないことがポイントです。

生理後の「痩せ期」と呼ばれる体重減少しやすい時期の特徴 – 人気の“痩せ期”にフォーカスしその正体と裏付けを紹介

生理が終わった直後の1週間前後は「痩せ期」と呼ばれ、多くの女性が体重の減少を実感しやすい時期です。これは体内のホルモンバランスが大きく変化し、むくみや便秘が解消しやすく、代謝が活発化するためです。

痩せ期の主な特徴

- 食欲が落ち着き、間食量が減る

- 運動やダイエットの効果が現れやすい

- 気分も安定しやすいのでチャレンジが成功しやすい

ダイエット開始や運動習慣の導入は、このタイミングに合わせるのが効果的です。

エストロゲン分泌ピークと代謝アップの相関性 – 痩せやすい時期の根拠となる体内変化を論理的に解説

生理後の痩せ期にはエストロゲンというホルモンの分泌がピークに達します。これにより基礎代謝が高まり、脂肪燃焼が促進されます。

| 時期 | 体内変化 | ダイエットへの利点 |

|---|---|---|

| 生理後〜排卵前 | エストロゲン分泌増加・代謝アップ | 脂肪が燃えやすい・運動効果が高い |

このタイミングを活かして適度な運動やバランスの良い食事に取り組むことで、体重減少をより効率的に叶えやすくなります。

生理による体重変動の正常範囲と異常の場合の見極め方

生理による体重増減の平均的な幅と正常な戻り方の科学的指標 – 一般的な範囲と個人差を判別する基準を具体的に案内

生理の時期に体重が変動するのは自然な現象です。主にホルモンバランスの変化が体内の水分保持や食欲の増加に影響しており、多くの女性は生理前から生理中にかけて体重が1~2kgほど増加するケースが一般的です。生理終了後、ホルモンの分泌が落ち着くと蓄積した水分や老廃物が排出され、体重も自然と元の状態へ戻ることが多いです。

下記の表は、体重変動の目安を示しています。

| 期間 | 平均的な体重変動 | 戻る目安 |

|---|---|---|

| 生理前~中 | +1~2kg | 生理終了後1週間 |

| 生理後 | 自然に減少傾向 | 個人差あり |

体重の増減幅は個人差がありますが、強い食欲やむくみ、便秘が重なることで数字が上下することもまれではありません。生理終了から数日~1週間で体重が元に戻るのが一つの基準といえます。

3kg超の増減が続く場合に注意すべきポイント – 極端な体重変動の際に考えるべきポイントを分かりやすくまとめる

生理周期に関わる体重変動が3kgを超えて長期間続く場合には注意が必要です。主なチェックポイントは以下になります。

- 食事や生活リズムに大幅な変更がないのに体重が大幅に動く

- 強いむくみや極端な便秘が1週間以上続く

- 生理後も体重が減らない

- 全身のだるさや息切れ、著しい疲労感がある

これらの場合、単なる生理による体重増加だけでなく、他の体調不良が隠れている可能性も考えられます。短期間に急激な体重増減が起こった場合は、体調全体を見直すことが重要です。

病的な影響が疑われる場合の症状と医療的対応の基準 – 病気が潜む可能性や病院受診の目安を整理

生理による体重変動以外に、下記のような症状がみられる場合は医療機関への相談が推奨されます。

- 体重変動に加え、極端な疲労感やめまい、貧血症状がある

- 発熱や強い腹痛、出血量の異常

- 食事制限をしても体重が減らない、逆に急激に増える

通常の生理範囲を超える体重変動や体の不調は、他の疾患やホルモン異常が疑われます。持続的な強い症状や生活に支障をきたす場合は早めの受診が安心です。

PMS、鉄欠乏、ホルモン異常と体重変動の相関を紹介 – 疾患の具体例と生理・体重の関連性を解説

体重の大きな増減が気になる場合、PMS(月経前症候群)や鉄欠乏、ホルモンバランスの乱れが関係していることもあります。

- PMS:体のむくみやイライラ、食欲増進などで一時的に2~3kg増えることがある

- 鉄欠乏症貧血:疲れやすさやだるさとともに、代謝の低下やむくみが生じやすい

- ホルモン異常:甲状腺や生殖ホルモンの異常で体重コントロールが難しくなる

これらの症状が重なる場合、自己判断せず専門医を受診することが大切です。

生理周期と連動しない体重変動の可能性と対処法 – 生理以外の原因による体重増減の事例と適切な対応を提示

生理と関係なく体重が増減する場合は、別の要因が隠れていることも考えられます。

- 極端なダイエットやリバウンド

- 睡眠不足やストレスの蓄積

- 代謝異常や胃腸の不調

- 病気による体液の増減

こうした場合、生活習慣の見直しが効果的です。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠が健康的な体重管理には欠かせません。長期的に症状が続く場合は早めの相談をおすすめします。

生理後から始める体重減少に最適なダイエット戦略

科学的に証明された生理後1~2週間の痩せやすい時期と運用法 – 根拠をもとに効果的な期間と活用ポイントを伝える

生理後の1~2週間は女性の体内でエストロゲンが増加し、基礎代謝が上がることで体脂肪が燃えやすくなります。この時期は「卵胞期」と呼ばれ、ダイエットに効果的なタイミングです。体重がなかなか減らない生理中や生理前と異なり、生理後は水分・老廃物が排出されやすいため、からだの軽さを実感しやすい傾向があります。運動や食事制限を始めるなら、生理終了直後から2週間以内を狙いましょう。体調が安定して運動意欲も高まり、目標体重に近づきやすいメリットがあります。

食事管理、適切な運動、生活習慣の具体策提示 – 体重減少を促進する具体的な方法を分かりやすく解説

体重減少を確実に進めるには、バランスの良い食事・適度な運動・十分な睡眠を心がけることが重要です。

- 朝食は必ず摂取

- 代謝を高めるため、フルーツや全粒パン、ヨーグルトなどがおすすめ

- タンパク質を充分に

- 肉・魚・卵・大豆食品で筋肉量を維持

- 有酸素運動を定期的に

- 軽いジョギングやウォーキング、ストレッチが効果的

- こまめな水分補給

- 老廃物の排出を促す

- 規則正しい生活リズム

- 睡眠時間の確保がホルモンバランス安定に役立つ

これらの要素を毎日の生活に無理なく取り入れることで、減量をスムーズに進めることができます。

生理後の基礎代謝アップを最大化させる栄養素と食事メニュー例 – 満足度の高いメニューと食材の選び方を体感的につかめる案内

生理後の卵胞期はからだの回復と代謝アップが期待できる時期。効率よく体重を落とすには、特定の栄養素を意識した食事メニュー選びがポイントです。

| 栄養素 | 主な働き | おすすめの食材例 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 脂質・糖質代謝の促進 | 豚肉、玄米、納豆、卵 |

| 大豆イソフラボン | ホルモンバランス調整 | 豆腐、豆乳、おから |

| 鉄分 | 貧血予防、エネルギー生成 | レバー、ひじき、ほうれん草、あさり |

| 良質なタンパク質 | 筋肉量維持、代謝維持 | 鶏むね肉、魚、卵、大豆製品 |

メインディッシュには野菜とタンパク質をバランス良く組み合わせたサラダや、ビタミンB群が豊富な丼ものが最適です。間食にはナッツ類や大豆バーを選ぶことで満足感を得やすくなります。

ビタミンB群、大豆イソフラボン、鉄分などの効果的摂取法 – 効果が期待できる代表的栄養素とメニューを具体的に提示

- ビタミンB群:毎日の主食を白米から玄米や雑穀米に変更し、納豆や卵を組み合わせる

- 大豆イソフラボン:朝食に豆乳やおからサラダ、ランチ時に冷ややっこを追加

- 鉄分:レバーやひじき入りの副菜を週に2~3回取り入れる、野菜と一緒に摂取して吸収率を向上させる

- 良質なタンパク質:和定食やグリルチキン、サバの塩焼きなどを積極的に選択

これらを意識することで、生理後の減量と体調管理の両方に効果が期待できます。

生理後に効果的なストレッチや有酸素運動の選び方と実践ポイント – 日常生活に組み込みやすい運動実践法を細かく案内

生理後の卵胞期は体力や気力が戻りやすいため、運動を習慣化する絶好のチャンスです。まずはウォーキングや軽いジョギングなど有酸素運動を取り入れ、脂肪燃焼を促しましょう。

- 朝や夕方のウォーキング(20~30分)

- ストレッチやヨガで柔軟性アップ

- 筋トレ(スクワットや腕立て3セット)を週2~3日取り入れる

運動の時間を決めて生活リズムに組み込むと継続しやすいです。身体に負担をかけず、無理のない範囲で徐々に強度を上げていくのがポイント。運動前後の水分補給も忘れずに行いましょう。これにより生理後ダイエットの効果がより実感しやすくなります。

生理中でも継続可能な体重管理法とセルフケア

生理中の無理なく続けられる食事の工夫と避けるべき食材

生理中はホルモンバランスの変化で食欲や体重に影響が出やすくなります。無理な食事制限より、体をいたわる選択が重要です。おすすめの工夫は以下の通りです。

- 三食を抜かずにバランスよく摂る

- 高タンパク低脂肪の食材を選ぶ

- 過度な塩分や添加物、カフェインは控える

特に避けたい食品には、ポテトチップスやインスタントラーメン、揚げ物などが挙げられます。これらは体のむくみや体重増加の一因になりやすいので注意が必要です。

下記の比較テーブルを参考にしてください。

| 食材の例 | おすすめ | 控えたいもの |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 鶏むね肉・豆腐 | 加工肉・高脂肪肉 |

| 主食 | 玄米・雑穀ごはん | 白米・菓子パン |

| 野菜 | 色の濃い野菜 | フライドポテト |

| おやつ | ナッツ・ヨーグルト | スナック菓子・チョコ |

水分補給、低カロリーおやつの効果的な取り入れ方

生理中はむくみ予防と空腹感対策を意識した「水分補給」と「低カロリーおやつ」の選び方が大切です。水分補給はこまめに少しずつ取り、白湯やノンカフェインのお茶がおすすめです。体を冷やしにくく、代謝もサポートします。

空腹を感じたらナッツ類やプレーンヨーグルト、ドライフルーツなど腹持ちの良い軽食を選ぶと満足感が得られやすくなります。「低カロリーおやつ」は手作りの寒天ゼリーやとうふのスイーツもおすすめです。過剰な砂糖や油分を避けることで体重管理もサポートできます。

生理中に推奨される軽い運動・ヨガ・ストレッチでむくみ軽減

激しい運動は控えめにしつつ、体を軽く動かすと血流が改善しやすく、むくみによる体重増加にも効果的です。無理をせず自分の体調に合わせて行うことが大切です。

- ウォーキングやストレッチなどの軽い運動

- お腹や腰まわりをゆっくり伸ばすヨガポーズ

階段の昇降や買い物の際の短い散歩でも十分な効果が期待できます。次に、運動以外でのむくみ軽減法をテーブルで紹介します。

| むくみ対策 | ポイント |

|---|---|

| 足を高くして休む | 就寝前や休憩時に実施 |

| 半身浴 | 体を芯から温め血行促進 |

| 弾性ストッキング | 立ち仕事や外出時に活用 |

| 足先マッサージ | 血流促進しリラックス効果 |

血行促進と自律神経安定を目指したメニュー構成

身体にやさしいストレッチやヨガは血行促進や自律神経の安定に役立ちます。おすすめメニューは以下の通りです。

- 深呼吸しながら背伸びや体側伸ばし

- ダウンドッグやチャイルドポーズなどの基本ヨガポーズ

- 骨盤まわりや足の付け根をほぐすストレッチ

呼吸を止めずにゆっくり行うことで、心身のリラックス効果や冷え、便秘対策にもつながります。毎日短時間でも継続することで、生理中の不快感や体重管理に効果が期待できます。

ストレス軽減や睡眠の質向上による間接的な体重管理効果

生理中はストレスや寝不足によってホルモンバランスが乱れ、体重変動が大きくなる原因にもなります。ストレス軽減には次の方法が有効です。

- 湯船につかる

- アロマや音楽でリラックスする

- スマートフォンの使用時間を減らす

- 睡眠前のカフェイン摂取を控える

質の良い睡眠は代謝アップにもつながり、食欲コントロールにも貢献します。寝る直前のスマートフォンは避け、就寝1時間前には照明を落とし静かな環境を作ることで、更なる体重管理効果が期待できます。

年齢・ライフステージ別の生理と体重変動の特徴

20代・30代・40代以降で異なるホルモンバランスと体重コントロール傾向 – 各年代に合わせた体重増減と管理ポイントを比較

女性の体重変動は、年齢やライフステージごとにホルモン分泌や代謝の違いが大きく影響します。特に20代は基礎代謝が高く、筋肉量も多い傾向があるため、体重が増減しやすい時期です。30代に入ると、仕事や家庭のバランスから運動量が減ったり、ストレスがかかりやすくなることで体重増加が気になり始めます。40代以降になると、更年期が近づきホルモンバランスが大きく変化しやすくなり、脂肪がつきやすく体重コントロールが難しくなる傾向です。

| 年代 | ホルモン変化の特徴 | 体重管理のポイント |

|---|---|---|

| 20代 | エストロゲン分泌が安定 | 運動を習慣にしやすい |

| 30代 | ストレスや生活習慣が影響 | 食事内容を見直す |

| 40代~ | 更年期でホルモンバランスが乱れやすい | 有酸素運動や筋力トレを意識する |

思春期から更年期までのホルモン変化と体重管理のポイント – ライフステージごとの変化に寄り添ったアドバイスを展開

思春期は急激なホルモン変化で初潮を迎えることが特徴的です。この時期は自律神経が不安定になりやすく、体重の増減も複雑です。成熟期には排卵や生理周期が安定し、ホルモンバランスも安定しやすくなります。しかし、更年期が始まるとエストロゲンの分泌が減少し、脂肪がつきやすくなる点が特徴です。どの時期も規則正しい生活リズムと適度な運動が体重管理のポイントとなります。

- 思春期:睡眠リズムの安定とバランスのよい食事

- 成熟期:月経周期に合わせた体調管理

- 更年期:筋力維持とストレスケアの両立

妊娠周期や産後の生理期間における体重変動の特有パターン – 妊娠・出産を経た特有のケースを実例とともに案内

妊娠中・産後はホルモンバランスと共に代謝にも大きな変化が現れます。妊娠中はプロゲステロンの分泌量が増加することで、体が水分をためやすく体重が増加しやすくなります。産後は、授乳や育児による消費エネルギーの増加やホルモンの戻りで、体重がゆっくりと本来の調子を取り戻していきます。

| 状態 | 体重変動の傾向 | 対応ポイント |

|---|---|---|

| 妊娠中 | 水分や脂肪の蓄積による増加 | 塩分控えめ・軽い運動 |

| 産後 | 徐々に体重が減少することが多い | 栄養バランス・適度な休息 |

出産後のホルモンや代謝変化に対応したアプローチ – 妊娠中・産後の体重への適応策を明確にする

出産後はまだホルモンバランスが安定せず、自律神経も乱れやすい時期です。それに加えて授乳中は食欲が増進しやすく、急激なダイエットは体調を崩す原因になります。体重管理にはバランスの取れた食事とこまめな水分補給が不可欠です。無理な食事制限は避け、筋肉を落とさずに少しずつ体を動かして代謝をサポートする方法が大切です。

- 高たんぱく・低脂質の食事

- 軽いストレッチやウォーキング

- 睡眠時間の確保

ライフステージ別に適した食事・運動・生活リズムのアドバイス – 生活パターン毎に効率的な方法を具体例を交えて提案

それぞれのライフステージに合った体重管理のコツとして、年齢やホルモン変化に合わせて食事と運動を工夫することが重要です。

- 20代は有酸素運動と筋トレのバランスを意識し、夜更かしを避け規則正しいリズムを心がける

- 30代は野菜中心の食生活や間食見直し、短時間でもコンスタントな運動習慣が効果的

- 40代以降はストレスケアとウォーキング、栄養素バランスの取れた食事に注力する

無理のない範囲で自分に合ったペースで継続できる方法を選ぶことが、体調と体重の安定への第一歩となります。

体重管理に役立つツールと習慣化のコツ

生理・体重管理アプリの効果的な利用法と選び方 – 現代的な管理法と賢いアプリ選びのポイントを整理

生理周期や体重変動を的確に管理するには、専用アプリの活用が非常に有効です。生理周期や体重、食事内容、運動記録などを1つのアプリでまとめて可視化できることが最大のメリットです。アプリ選びの際には以下の機能を重視しましょう。

| ポイント | 特徴 |

|---|---|

| 生理周期予測 | 排卵日や次回生理日を自動予測 |

| 体重・体脂肪記録 | 日々の変化をグラフで表示 |

| 食事・運動管理 | 写真やメモで簡単に記録 |

| リマインダー機能 | 記録忘れを防止し習慣化をサポート |

| プライバシー設定 | データを安心して管理 |

複数のアプリを併用せず、一つで完結できるものを選ぶことで日々の負担を減らしやすくなります。

痩せやすい時期を逃さず記録、分析する方法 – 利用者の体験例を含めた具体的な使い方を解説

体重が減りやすい時期を見逃さずに行動を最適化することが目標達成の近道です。アプリへ毎日記録することで、体重減少のタイミングや生理周期ごとの傾向が明確になります。

- 生理後から1週間は体重が減りやすく、運動やダイエット効果が出やすいことが多いため、この期間に積極的に行動を起こすのが理想です。

- 例えば「生理が終わった直後から軽くウォーキングを再開したら体重が戻った」などの声をもとに、自分に合ったリズムを作れます。

- 振り返り分析機能では、何日目から体重がスムーズに減るかをグラフで視覚的に確認できるのも大きな利点です。

一般的な体重管理手帳やカレンダーの活用術 – 手書きやデジタルによる管理方法を比較

デジタル管理が手軽になった今でも、手書きの体重手帳やカレンダー記録には根強い人気があります。自分のスタイルに合う方法を選ぶのが継続成功のポイントです。

| 管理方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| アプリ | 自動計算・グラフ化・外出時も記録可能 | 電池・操作に慣れ必要 |

| 手書き手帳 | 書くことで意識向上。記憶に残りやすい | 携帯性や継続が課題 |

| カレンダー | 一目で周期やイベント管理できる | 詳細なデータの整理困難 |

大切なのは無理なく続けること。柔軟に取り入れて続けることで生活リズムの一部になりやすくなります。

生理周期や食事運動記録との連動で成功率アップ – 効果的な記録習慣作りのコツを伝授

体重管理の成功には、生理周期データと食事・運動の記録を連動させることが大きな効果を発揮します。強調したい成功のコツは以下の通りです。

- 生理周期や食欲、運動量を一括で記録

- 増減理由の簡単メモ入力(例:外食やPMSでの体重変動など)

- 体調変化やストレスも一緒に書くことで、原因分析がしやすくなります

このような記録の積み重ねが後で分析しやすくし、次回以降の修正や目標達成に直結します。

長期的な減量成功へのモチベーション維持法 – 継続的な管理を支える考え方やモチベーション法を紹介

長期的に減量成果を上げるためには、モチベーション管理が欠かせません。楽しみながら続ける工夫を取り入れることが大切です。

- 体重減や体調改善など小さな成功を都度しっかり実感する

- ウィークリーチェックや自分へのご褒美設定

- SNSや友人との共有で刺激を受ける

小さな変化を前向きにとらえ、焦らず継続することで、自然とリバウンドしにくい生活習慣が身に付きます。

生理にまつわる体重変動に関するよくある質問集

生理から何日で体重は戻る?体重が減る具体的な時期は? – よく問われる時期と体重の変化について丁寧に解説

生理中に増えた体重が自然に減り始めるのは、一般的に生理が終わってから2〜3日後が多いです。これはホルモンの分泌の変化によるもので、生理中に増加しやすい体内の水分や、排卵前後に溜まりやすいむくみが抜け始めるためです。多くの女性は生理終了から約1週間以内に体重が元に戻る傾向があります。ただし、体質や生活習慣によって個人差があるため焦らず自分のペースを意識してください。

生理後の体重変化の流れ:

| 時期 | ホルモン状態 | 主な体重変動 |

|---|---|---|

| 生理前 | プロゲステロン増 | むくみ・食欲増加・増量傾向 |

| 生理中 | ホルモン変動 | 体重増加、便秘・水分保持 |

| 生理後(2〜3日) | エストロゲン増 | むくみ解消、体重減少しやすい |

生理中に体重増加しても大丈夫?減らない原因と対策は? – 安心材料とポイントをわかりやすく案内

生理中に体重が増えても深刻に捉える必要はありません。ホルモンの影響で体内に水分が溜まりやすくなり、消化機能の低下や便秘も体重増加の一因です。「食べてないのに太る」と感じても、ほとんどが一時的な水分と排泄リズムの乱れによるものです。

減らない主な原因と対策:

- 水分保持

塩分や冷たい飲み物の摂りすぎに注意。

- 食欲増進

栄養バランスの取れた間食で満足感をアップ。

- 運動不足

無理なくストレッチや軽いウォーキングを継続。

焦らず自然な体重変化を受け止めることが大切です。

生理後一気に痩せるのはなぜか?身体の仕組みを解説 – 一気に体重が変化する人の特徴と体内変化を詳述

生理後、エストロゲンが分泌されることで代謝が活発になり、体内の水分や老廃物が排出されやすくなります。これにより、今まで溜まっていたむくみや便秘が解消され、一気に体重が減る方も多いのが特徴です。特に生理中にむくみやすい人や体質的に排水機能の高い人はこの傾向が見られます。また、運動や食事管理を意識して続けている場合は、効果が現れやすいタイミングでもあります。

生理前の食欲増進で太るのを防ぐには? – 食欲コントロールと工夫の実践方法を提示

生理前はホルモン変化により食欲が強くなる傾向があります。対策としては以下を意識しましょう:

- 高タンパク・低脂質の食事

満腹感が持続しやすく体重増加を予防できます。

- 間食は低カロリー食品

ヨーグルト、ナッツ類、果物などがおすすめ。

- 規則的な生活リズム

睡眠不足は食欲増進につながるため注意。

- ストレス軽減

軽い運動や趣味の時間も食欲コントロールに有効です。

我慢しすぎるとストレスが溜まり反動で過食しやすくなるため、適度に満足感を満たす工夫が重要です。

痩せやすい時期の運動と食事の組み合わせ方は? – 体重減少のための食事と運動のバランス例を紹介

生理後から排卵までの卵胞期はホルモンバランスが整い代謝が高まるため、ダイエットに適しています。この時期は運動の効果も出やすく、脂肪燃焼を助けます。

効果的な組み合わせ例:

| 食事のポイント | 運動のポイント |

|---|---|

| 朝食に高タンパク質食品をプラス | 30分程度のウォーキング |

| 野菜と果物をバランス良く摂取 | 軽い筋トレやストレッチで代謝UP |

| 水分補給は十分に行う | 有酸素運動と筋トレを組み合わせる |

無理のない範囲で、続けやすい生活習慣を心がけましょう。運動や食事の工夫で、生理後の痩せやすいタイミングを活かせます。