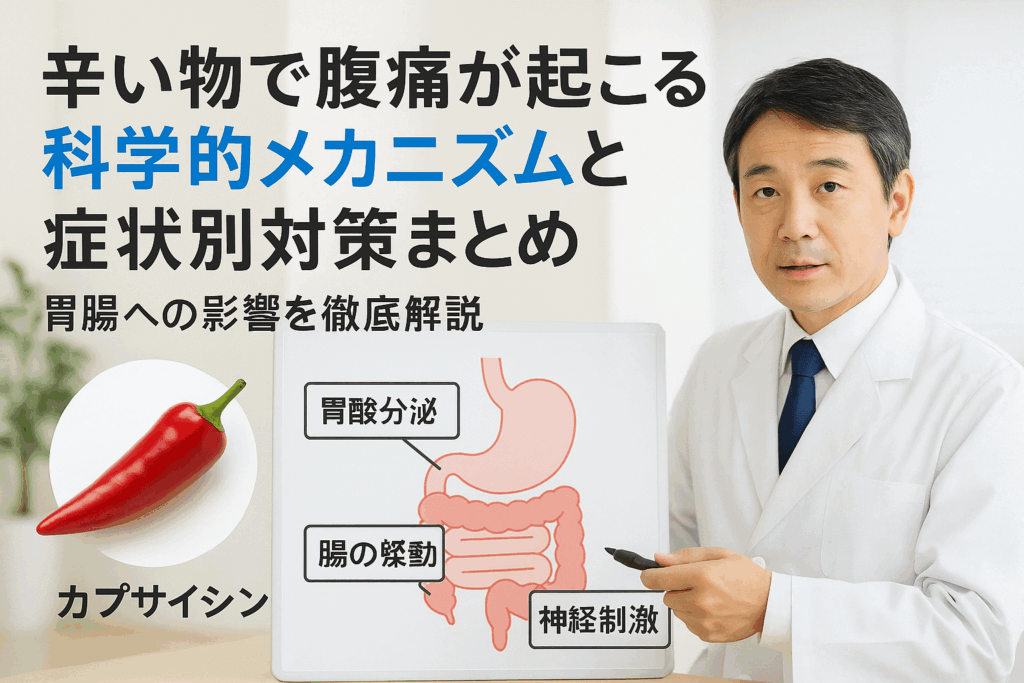

「辛い物を食べるとすぐにお腹が痛くなる」「少量でも翌日まで下痢が続いてしまう」──そんな経験はありませんか?実際、成人の【約4割】が辛い食事をきっかけに何らかの腹痛や消化器症状を感じたことがあると報告されています。特に唐辛子やハバネロなどカプサイシンが豊富な食材は、胃や腸を直接刺激しやすく、TRPV1受容体を介した神経の興奮が腹痛の主な要因と考えられています。

近年はノーベル賞の分野でも「辛味刺激の神経伝達」が注目されるなど、辛い物による腹痛の原因解明は医学的にも進展しています。しかし、症状の出方や程度は体質やコンディションによって大きく異なり、対策を見落とすと慢性的な胃腸トラブルに発展することも。強い刺激でお腹を壊してしまう前に、本当に必要な最新の予防策や対処法を知っておきたいと思いませんか?

この記事ではカプサイシンの働きや辛味成分ごとのリスク比較、効果的なセルフケア・市販薬の活用法まで、科学的根拠に基づいた情報を詳しく解説しています。「辛い物を安心して楽しみたい」という悩みを、専門家監修の知識でサポート。今すぐ続きをチェックして、ご自身の体調管理に役立ててください。

辛い物を食べて腹痛が起こる科学的メカニズムと最新研究解説

カプサイシンの生理学的作用とTRPV1受容体の役割

辛い物に含まれる主な成分であるカプサイシンは、体内でTRPV1(トランジェント・レセプター・ポテンシャル・バニロイド1)受容体を活性化し、刺激を感じさせます。TRPV1は痛みや熱のセンサーでもあるため、カプサイシン摂取によって神経が刺激を「痛み」として認識し、腹痛につながるのが特徴です。唐辛子やハバネロなどに含まれる辛味成分がこの受容体を直接刺激することで、胃腸の知覚神経が反応しやすくなり、腹痛・吐き気・下痢の症状を引き起こしやすくなります。近年の研究でもTRPV1の関与は明らかとなっており、個人差や体質による反応の違いも報告されています。

ノーベル賞関連研究に見る辛味刺激の神経学的背景

近年、TRPV1受容体の発見と役割に関する研究が評価されノーベル賞が授与されるなど、世界的に辛味刺激と神経の関係に関心が高まっています。この研究では、痛み・温度・化学刺激など外部からの刺激をどのように神経が感知し、身体へ伝えているかが詳細に解明されました。つまり、辛い物を食べると発生する腹痛や不快感は単なる消化不良だけでなく、人体の防御反応として神経レベルで制御されていることがわかります。

胃腸におけるカプサイシンの直接刺激と腸管運動促進作用

カプサイシンの最大の特徴は、胃腸の粘膜を直接刺激することによる症状出現です。カプサイシンの摂取後、胃粘膜や腸壁にあるTRPV1が活性化されることで、胃酸分泌の促進・腸管運動の亢進といった生理反応が発生します。これにより、人によっては食後30分から数時間以内に腹痛や下痢、吐き気を感じることがあります。特に空腹時や刺激物の多い料理を摂取した際は、症状が強く出やすい傾向です。しばしば「辛い物 腹痛 何時間後」と検索される背景には、このメカニズムがあります。

辛味成分別の腹痛リスク比較

辛い物による腹痛のリスクは、含まれる辛味成分やその種類によって異なります。代表的な食材ごとにリスク特性を整理することで、対策や予防にも役立ちます。

唐辛子・ハバネロ・山椒・わさびなど辛味食材ごとの特徴

辛味食材の主な特徴を以下の表にまとめました。

| 食材名 | 主成分 | 刺激の強さ | 腹痛リスクの目安 |

|---|---|---|---|

| 唐辛子 | カプサイシン | 非常に強い | 胃痛・下痢・吐き気が起きやすい |

| ハバネロ | カプサイシン多量 | 最強 | 強い腹痛・急激な症状の例もある |

| 山椒 | サンショオール | 中程度 | 痺れる刺激、腹部不快感が特徴 |

| わさび | アリルイソチオシアネート | 軽~中 | 胃痛よりも上気道刺激が主 |

このほか、個人差や体調、空腹か満腹かによっても症状は異なるため、体調管理や少量ずつの摂取が重要です。

形状や加工法(粉末・ソース等)によるカプサイシン残存と影響

辛味成分は加工法によって体内での吸収や刺激度が変化します。

-

粉末や鷹の爪:表面積が増えるため、吸収が早く、腹痛・下痢のリスクが高まりやすい

-

ソース状(タバスコ等):液体であるため広範囲に刺激が伝わりやすく、粘膜刺激が強調される

-

加熱調理済み:長時間加熱されることでカプサイシンの刺激が一部穏やかになることもある

一般的に辛味オイルや粉末は強烈な刺激を持続させる傾向があり、胃腸の弱い人や慢性的な腹痛症状のある人は特に注意が必要です。摂取する際は、体調や自分の耐性を意識しながら選択しましょう。

辛い物を食べた後の腹痛・下痢は何時間後に起こる?症状のタイムラインと特徴

食後すぐから数時間以内に現れる症状のメカニズム

辛い物を食べると、早い人では食後30分〜2時間以内にお腹の痛みや下痢、吐き気を感じることがあります。これは主にカプサイシンと呼ばれる辛味成分が胃や腸の神経を直接刺激し、胃酸分泌の増加や腸の運動亢進を引き起こすためです。消化器の粘膜にダメージが加わることで、腹部の痛みや急な便意が生じやすくなります。特に空腹時や体調不良時、刺激に敏感な人は症状が強く現れやすいです。胃痛とともに、すぐ下痢になる例も少なくありません。

下記のテーブルは、食後の症状の出現時間と主な特徴をまとめたものです。

| 出現タイミング | 主な症状 | 備考 |

|---|---|---|

| ~30分後 | 胃痛・吐き気 | 急激な胃酸分泌増加 |

| 1~2時間後 | 腹痛・下痢 | 腸への刺激が主原因 |

| 3時間以降 | 軽い腹部不快感 | 個人差が大きい |

症状の強さは摂取量や体質、食事内容によって異なります。

翌日以降に続く腹痛やおしりの痛みの原因

辛いものを多く食べた翌日、腹痛やおしりのヒリヒリ感を感じるケースも多いです。これは腸全体にカプサイシンが留まり続け、排泄時に肛門の粘膜を刺激して痛みを引き起こすためです。特に下痢が続いた場合や腸が敏感な場合、腹痛が翌日継続することも珍しくありません。消化に時間のかかる食材や脂肪分が多い料理ほど、症状が長引きやすい傾向もあります。

おしりの痛みや違和感に悩む時は、排便後の清潔や保湿、おしりを温めることが有効です。激しい痛みや出血があれば、医療機関での受診を検討してください。

個人差が出る理由と体調・生理周期による影響

辛い物を食べても腹痛や下痢が起こりやすい人と、全く平気な人がいるのはなぜでしょうか。その違いは体質・消化器の健康状態・年齢、さらに生理周期など様々な要素が関わります。

-

消化器粘膜の強さや腸内環境の違い

-

過敏性腸症候群など胃腸が敏感な人は特に症状が出やすい

-

女性は生理前後にホルモンバランスが変化し腸の動きが活発になることが多い

-

日頃の体調や睡眠不足、ストレスの影響

辛い物を控えたり、摂取量や頻度を調整し、自分の体調に応じて付き合うことをおすすめします。お腹に優しい食生活や十分な水分補給も大切なポイントです。

辛い物による腹痛・下痢の具体的な対策法と即効ケア

市販薬の選び方と使用上の注意点

辛い物による腹痛や下痢には市販薬を上手に活用することが重要です。胃に優しい成分を配合した薬剤や整腸剤を選ぶことで、症状の緩和が期待できます。代表的な市販薬としては、消化器系に効果的な正露丸やビオフェルミンが挙げられます。下記の比較表を参考に、目的や症状に合わせて適切な薬を選びましょう。

| 薬剤名 | 主な作用 | 適応症例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 正露丸 | 下痢止め | 急性腹痛・下痢 | 便秘傾向は避ける |

| ビオフェルミン | 整腸・腸内環境改善 | 軽度な腹痛・軟便 | アレルギーに注意 |

| ガスター10 | 胃酸抑制 | 胃痛・胃酸過多感 | 妊娠中は避ける |

薬の使用前には必ず用法容量を確認し、症状が長引く場合は医療機関を受診してください。

家庭でできるセルフケア方法

自宅でできるセルフケアとしては、まず腹部の保温を心がけ、胃腸への刺激を避けることが大切です。以下の方法で辛い物による腹痛や下痢の対策ができます。

-

腹部にホットタオルやカイロを当て胃腸を温める

-

消化に負担の少ない食事を摂る(おかゆ・うどんなど)

-

ヨーグルトや牛乳などの乳製品を上手く取り入れ胃の粘膜を保護する

-

水分補給も重要。常温の水や経口補水液で脱水を防ぐ

-

辛味成分の多い食品やアルコール・カフェインは避ける

症状が重い場合や治らない時は無理をせず、早めの休養を心掛けましょう。

症状継続時の受診タイミングと医療機関での治療概要

自宅での対策にも関わらず腹痛や下痢、吐き気が長引いた場合は、消化器内科などの専門医への相談が必要です。特に、血便や激しい腹痛、発熱、症状の繰り返しがある場合は速やかに受診してください。

病院では症状や状況に応じて、次のような検査や治療が行われます。

-

問診と身体診察(食事歴や症状経過を確認)

-

血液検査や便検査による炎症や感染の有無の確認

-

必要に応じて内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)で粘膜の状態を詳しくチェック

-

適切な薬剤の処方や食事指導

自己判断や市販薬に頼りすぎず、不安な症状が続く場合は早めに専門医にご相談ください。

辛い物を食べる前に腹痛を予防するための全貌

食前の胃腸保護に効果的な食材や薬剤

辛い物を食べる前に、胃腸の粘膜を守ることが腹痛や下痢、吐き気のリスク軽減に有効です。特にカプサイシンが刺激となるため、以下の対策が推奨されています。

| 方法 | 具体的な例 | 効果 |

|---|---|---|

| 食材 | 牛乳・ヨーグルト・バナナ | 胃腸の粘膜を保護する |

| 胃腸保護薬 | 胃酸抑制剤、市販の胃薬(例:アルジオキサ、スクラルファート等) | 胃の刺激を和らげる |

| 乳酸菌製剤 | ビオフェルミン・ヨーグルト系サプリ | 腸内環境を整える |

ポイントリスト

-

牛乳やヨーグルトで胃の表面をコーティングし、カプサイシンの刺激を緩和

-

市販薬やサプリの利用は、医師・薬剤師に相談のうえ選ぶと安心

-

粘膜保護作用のある食品を先に摂ることが有効

食べる量や食べ合わせの工夫

辛い物を食べる際は、量や食べ合わせも大変重要です。過剰摂取や空腹時の摂取は腹痛や下痢を引き起こしやすくなります。

-

適量を心がけ、一気にたくさん食べない

-

辛い物だけでなく、白ごはん・パン・卵などの消化に良いものと組み合わせる

-

空腹時は避け、食事の前に軽いものを摂取して胃を慣らす

-

お酒との同時摂取は胃腸への刺激が強まるため控える

推奨の食べ合わせ例

-

白米やパン:カプサイシンの吸収を遅らせ胃腸への刺激を軽減

-

半熟卵や豆腐:胃に優しく、辛味を和らげる

注意事項

辛い物が体質的に合わず、腹痛や下痢が繰り返す場合は、無理に食べないことが大切です。

食後の過ごし方:お腹を冷やさない・安静の重要性

食後は胃腸が活発に働くため、適切なケアが重要となります。お腹の冷えや急激な運動は、腹痛や下痢を誘発するため避けましょう。

-

十分な水分補給をこまめに行う

-

お腹を冷やさない服装を選ぶ

-

ホットタオルやカイロでお腹を温めると胃腸の緊張が和らぐ

-

食後すぐの激しい運動は控え、ゆっくり休む

-

胃痛や下痢が現れたら横になり、無理をせず安静に過ごす

| 状態 | 推奨される対処法 |

|---|---|

| お腹の冷え | 温める、保温性の高い衣服でケア |

| 軽い胃痛 | 横になる、胃に優しい水分や温かい飲み物を摂取 |

| 下痢や吐き気 | 脱水対策としてスポーツドリンクや経口補水液を利用 |

辛い物を美味しく楽しむためにも、体調や症状に応じたセルフケアを意識し、起こりやすい腹痛や下痢の予防・早期対策を徹底してください。

辛い物で腹痛や下痢を起こしやすい人の体質と生活習慣分析

腸内環境や便秘・過敏性腸症候群の関与

辛い物を食べて腹痛や下痢を起こしやすい人には、腸内環境のバランスが崩れているケースが多く見られます。特に便秘が続くと腸の粘膜が過敏になりやすく、カプサイシンなどの刺激が腹痛やお腹のゴロゴロ感を悪化させます。また、過敏性腸症候群(IBS)の人は腸が刺激に過敏に反応しやすく、辛い物で症状が強く現れる傾向があります。

下記のような特徴がある場合は注意が必要です。

-

腸内細菌のバランスが乱れている

-

慢性的な便秘や下痢を繰り返しやすい

-

ストレスや食生活の乱れが多い

腸内環境の整備のためには、善玉菌を含む発酵食品や食物繊維を積極的に摂取すると良いでしょう。

性別・年齢による発症傾向と耐性の差

辛い物による腹痛・下痢は個人差が大きいですが、性別や年齢により発症傾向や耐性に違いがあります。男性よりも女性の方が腹痛を訴える割合がやや高く、これはホルモンバランスや自律神経の影響と考えられています。また、高齢になるほど胃腸の機能が低下しやすく、刺激に対して敏感になり腹痛や下痢が出やすい傾向が見られます。

以下のような発症傾向があります。

-

若年~中高年女性は症状を感じやすい

-

高齢者ほど胃腸の刺激感受性が高まる

-

妊娠中は胃腸の運動が変化し、辛い物の影響を受けやすくなる

テーブル:年齢・性別と辛い物の影響

| 年齢層 | 発症傾向 | 特徴 |

|---|---|---|

| 20代~40代女性 | 腹痛・下痢多い | ホルモン・自律神経の影響 |

| 50代以上男性 | 胃もたれ多い | 胃腸機能の加齢による低下 |

| 妊娠中全般 | お腹が張りやすい | ホルモンバランスの変化 |

辛味刺激への適応力がある人の特徴

辛い物を食べても腹痛や下痢にならない人には、いくつかの共通した特徴が見られます。まず、胃や腸の粘膜が健康でダメージを受けにくいことが挙げられます。さらに、日常的に適度な量の辛味成分を摂取している場合、カプサイシンによる刺激に対する耐性が上がっていることもポイントです。また、腸内環境が整っている人は消化器症状も起きにくい傾向があります。

辛味刺激に強い人の特徴

-

胃腸が丈夫で粘膜のバリア機能が高い

-

少量ずつ辛い物を継続的に摂り慣れている

-

バランスの良い食事で腸内環境が健康

-

ストレスが少なく自律神経の安定が保たれている

このような要素が揃っていると、辛い物を楽しめるだけでなく、突然のお腹のトラブルを起こしにくくなります。

辛い物で起こる二次的な症状「肛門痛・吐き気・下痢」のケアと原因解説

肛門の痛覚センサー刺激と炎症のメカニズム

辛い物を食べると、唐辛子などに含まれるカプサイシンが腸を通過し、排便時に肛門周囲の痛覚センサーを刺激することで「おしりが痛い」と感じることが多くなります。カプサイシンは皮膚や粘膜の神経を刺激しやすい成分のため、排泄後も残留すると炎症を起こすことがあります。

下記のテーブルでは主な原因とケア方法を整理しました。

| 原因 | 症状例 | 効果的なケア |

|---|---|---|

| カプサイシンによる刺激 | 灼熱感、痛み | 排便後すぐにやさしく洗浄 |

| 炎症や粘膜傷害 | 赤み、ヒリヒリ感 | 保湿クリームで保護 |

| 過敏な神経反応 | 痛みやしびれ感 | 強くこすらず刺激を避ける |

痛みの強い場合や長引く場合には医師の相談が大切です。

吐き気を伴う場合の注意点

辛い物の摂取直後や数時間後に「吐き気」を感じることがあります。これはカプサイシンの胃粘膜刺激、胃酸増加、消化器の自律神経異常反応が主な原因です。空腹時や体調不良時は特に症状が起こりやすくなります。

-

吐き気がある場合、無理に食事を続けず胃を休める

-

炭酸や脂質の多いものは避ける

-

胃にやさしい飲み物(ぬるま湯、牛乳、白湯)を少量ずつ摂る

強い吐き気や繰り返し嘔吐が見られる場合、市販薬を自己判断で多用せず医師の診察を受けてください。

症状の悪化や慢性化を防ぐための具体的ケア

辛い物による腹痛や下痢、肛門痛などが繰り返し起こる場合、症状を悪化・慢性化させない予防と対策が重要です。

主な対策リスト

-

辛い物の量を控え、刺激の少ない調理法を選ぶ

-

胃腸に負担をかけるアルコールや脂質を控えめにする

-

排便後はぬるま湯でやさしく洗浄し、ワセリンやクリームで肛門部を保湿

-

症状改善のためには十分な水分、整腸剤や市販薬(※要確認)も選択肢

-

強い下痢や腹痛が治らない場合は消化器内科受診を早めに検討

予防やセルフケアの効果を高めるには、食生活のバランスや体調に合わせて無理なく辛さを楽しむことが大切です。

辛い物好き必見!効果的な腹痛・下痢対策グッズとユーザー評価の高い食品

ドラッグストアで買えるおすすめ胃腸薬・サプリランキング

辛い物を食べて腹痛や下痢が気になるときは、市販の胃腸薬やサプリメントを活用するのが効果的です。代表的な薬とサプリを下記のテーブルで比較しました。

| 商品名 | 特徴 | 主成分 | 使用ポイント | 評価 |

|---|---|---|---|---|

| 正露丸 | お腹の張りや下痢に対応 | 木クレオソート | 即効性あり | 高い |

| 新ビオフェルミンS | 腸内環境を整える | 乳酸菌 | 継続飲用で下痢や腹痛予防に | 高い |

| 太田胃散 | 胃もたれや消化不良に | 炭酸水素ナトリウム他 | 胃痛や胸やけがある時に | 高い |

| ストッパ | 急な下痢への即効対策 | ロートエキス | 持ち歩きやすい携帯錠剤 | 高い |

辛いものによる急な腹痛や下痢症状には、正露丸やストッパが活躍します。慢性的なお腹の不調には新ビオフェルミンSなど乳酸菌サプリを取り入れることで、腸のバランスを保ちやすくなります。購入時は薬剤師に相談すると安心です。

実体験に基づく口コミで選ぶ効果的サポート食品

辛い物でお腹を壊しやすい方に人気なのが、食品によるサポートです。特に牛乳やヨーグルトなど乳製品は、胃粘膜の保護やカプサイシンの刺激緩和に役立つと好評です。

-

牛乳:食前・食後に飲むことで胃をコーティングし、腹痛や下痢の予防に効果的

-

ヨーグルト:腸内環境を整え、辛い物による下痢やお腹の張り対策におすすめ

-

バナナ:消化にやさしく、胃腸負担を軽減するサポート食品として評価が高い

実際に口コミでは「辛いものを食べる前に牛乳を飲むと腹痛になりにくくなった」「ヨーグルトを毎日食べていたら翌日の下痢が減った」といった声が多数あります。症状が出やすい方は、これらの食品を普段の生活に取り入れてみてください。

使い方のポイントと副作用注意事項

胃腸薬やサポート食品を選ぶ際は、正しい使い方と注意点を押さえておくことが重要です。

-

胃腸薬は定められた用量を守って使用し、長期間の連用は避ける

-

サプリメントは体質やアレルギーに注意し、過剰摂取は控える

-

乳製品でお腹がゆるくなる方は少量から始めるのが安心

副作用として、正露丸は人によってはお腹の張りや便秘が起こることがあります。ビオフェルミンSは体調に合わない場合、服用を中止し医師に相談が必要です。

選ぶ際は自分の体調や症状を確認し、市販薬は症状が改善しない場合は医療機関の受診を。日常的なご利用なら食品から始めるのもおすすめです。

辛い物を楽しみながら腹痛を避けるための食生活と習慣の提案

日常的に取り入れたい腸内環境を整える食材

腸内環境のバランスを整えることは、辛い物による腹痛や下痢の予防に効果的です。善玉菌を増やす食材を意識的に食生活へ加えることで、消化器の健康維持に役立ちます。ヨーグルトや納豆、みそなど発酵食品にはプロバイオティクスが豊富に含まれており、腸の粘膜を保護し刺激成分への耐性向上をサポートします。さらに食物繊維の摂取も重要で、野菜や果物、全粒穀物を組み合わせて食べることが理想的です。

| 食材 | 主な栄養成分 | 腸内環境への効果 |

|---|---|---|

| ヨーグルト | プロバイオティクス | 善玉菌を増やし消化をサポート |

| 納豆 | イソフラボン、食物繊維 | 腸内細菌の栄養源、腸の保護 |

| キムチ | 乳酸菌、ビタミンC | 発酵食品で腸内フローラを整える |

| バナナ | オリゴ糖、食物繊維 | 善玉菌のエサとなり腸内バランス向上 |

| ごぼう | イヌリン、食物繊維 | 便通改善、腸内の有害物質排出を促進 |

このような食品を日常的に取り入れることで、辛い食べ物を楽しんだ後の腹痛リスクを効果的に減らすことができます。

食べ過ぎを防ぐ分量管理のコツ

辛い物の摂取量を適切にコントロールすることで、腹痛や下痢など不快な症状を予防できます。以下のポイントを意識すると、食事を楽しみながら胃腸を守ることが可能です。

- 一度に大量に食べない: 辛さの強い料理は特に少量ずつ味わいましょう。

- 辛さのレベルを選択: メニューに辛さの段階がある場合、自分に合った辛さを選ぶことが大切です。

- 水分をしっかり摂る: 辛味による粘膜刺激を和らげるため、食事中・食後に十分な水分補給を行いましょう。

- 胃の調子を確かめる: 体調が悪い時や空腹時は避け、胃腸に負担のないタイミングで食べることが賢明です。

このように、辛い物は分量や食べ方を工夫することで、急激な腹痛や下痢の発症リスクを低減できます。

体調に合わせた辛味摂取のタイミング調整

辛い物が好きでも、体調やコンディションを無視して食べると腹痛やその他の不快な症状に繋がります。特に胃腸が疲れている時や寝る直前、ストレスが多い時には控えるのがベストです。

おすすめのタイミングを一覧でまとめます。

| シーン | 辛い物おすすめ度 | 理由 |

|---|---|---|

| 朝食 | △ | 胃が空っぽで刺激に弱いため |

| 昼食 | ◎ | 胃腸が活発で負担が少ない時間帯 |

| 夕食の早め | ○ | 消化の2~3時間前なら問題ない |

| 夜遅く・就寝前 | × | 消化不良や腹痛を招くリスクあり |

| 体調不良・ストレス時 | × | 胃腸が敏感で症状悪化しやすい |

これらを参考に、体調と相談しながら辛味摂取のタイミングを調整することで、辛い物好きの方でも快適な食生活を維持できます。

辛い物と腹痛に関する医学的エビデンスと専門家監修による最新見解

公的機関・論文による科学的根拠の紹介

辛い物による腹痛の原因は、主に唐辛子などに含まれるカプサイシンが、胃腸の粘膜や神経を刺激することにあります。多くの医学論文や公的機関による研究では、カプサイシンが胃酸の分泌を促進したり、消化管の運動を活発化させる作用があることが明確になっています。その結果、胃痛や腹痛、下痢、吐き気などを招くことがあります。

下表はカプサイシンと腹痛・症状に関する代表的な論文エビデンスをまとめたものです。

| 研究・報告名 | 主な内容 | 結果・症状例 |

|---|---|---|

| 消化器学会誌 | カプサイシンの胃下垂・下痢誘発作用 | 腹痛・下痢・胃痛 |

| 海外消化器学術論文 | TRPV1受容体と粘膜刺激 | 粘膜炎症・吐き気・痛み |

| 保健機関消化器ガイドライン | 辛い物摂取と胃腸症状 | 胃粘膜ダメージ・胃酸分泌増・腸管運動亢進 |

カプサイシン摂取による症状の発現時間については、「辛い物 腹痛 何時間後」「辛いもの 下痢 何時間後」などの再検索も多く、一般的には摂取後1~2時間以内に症状が現れるケースが大半です。

医師・薬剤師・研究者の意見と現場報告

医療現場では、辛い物を摂取後に腹痛や下痢などを訴える患者が増加傾向にあります。専門家によれば、カプサイシンは胃腸粘膜を刺激しやすい体質の人や、消化管が敏感な人ほど強い症状が起きやすいとされています。また、医師・薬剤師の間では患者の症状や既往歴により、対処法や薬剤選択を個別に指導しています。

具体的な現場のアドバイスとしては下記が挙げられます。

-

胃腸の調子が悪い場合や過敏な方は、辛味の強い食べ物は避けること

-

腹痛・下痢がある場合は、消化にやさしい食事と十分な水分補給

-

薬剤を使用する場合は、市販薬・消化器内科受診含め医師に相談すること

現場では正露丸などの胃腸薬(市販薬)を一時的に服用するケースもありますが、症状が続く場合や激しい痛み・血便がある場合は速やかに受診が勧められています。

信頼性の高い情報提供体制と安全性の確保について

情報の信頼性を担保するためには、医療や公的機関が発表した最新の知見や、専門家による監修済みのデータに基づく発信が不可欠です。個人の体質や症状に大きく左右されるテーマのため、下記のような安全対策・予防法を明確に提示しています。

-

信頼できる情報のみ掲載し、推測や未確認情報は使用しない

-

症状が慢性化・重症化する場合は、必ず医療機関への相談をすすめる

-

安全のため、服薬や市販薬利用は医師・薬剤師に相談のうえ実施する

また、健康被害予防や根拠ある対策を提示できる体制の整備が重要とされています。下記のチェックポイントを活用することもおすすめです。

| 安全対策チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| ※ 医学的根拠を確認 | 薬効などの説明は医師・薬剤師など専門家コメントを参考 |

| ※ 解説担当者・監修者を明記 | 専門家による監修体制を充実させて安心材料を提供 |

| ※ 新しい知見のアップデート | 継続的な情報更新で常に最新情報を反映 |

辛い物 腹痛に関する情報は、体質差や個別ケースへの最適対応をふまえ、確かな科学的根拠と専門家の監修により常に最新かつ信頼性の高い情報提供を行うことが重要です。