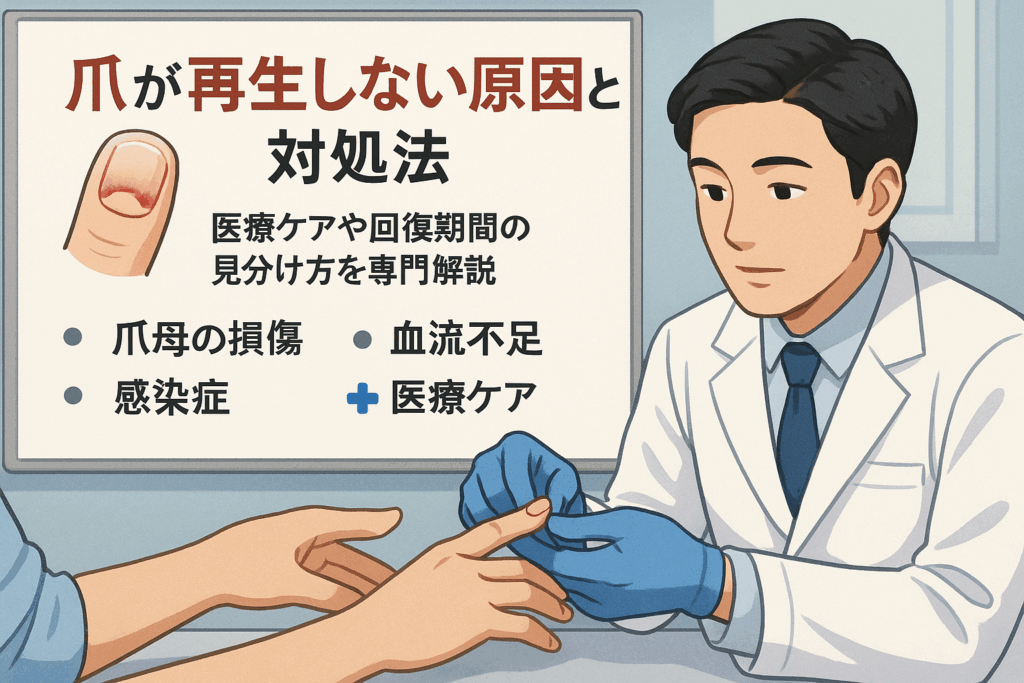

爪が剥がれたのに、いつまでも新しい爪が生えてこない…。そんな「再生しない」悩みを抱えていませんか?実は、指先のトラブルで医療機関を訪れる人のうち、爪に関する相談は年間【数万件】にのぼります。強い衝撃や感染症、そして爪母(ネイルマトリクス)の深い損傷が回復を難しくし、放置すれば爪が変形したまま戻らなくなるケースも少なくありません。

爪の健康は日常生活を大きく左右します。特に爪母に傷が及ぶと、爪が剥がれてから平均して数か月以上、新しい爪が再生しない例も確認されています。症状が進行すると、見た目の変化だけでなく、指先の機能低下や痛みなど生活への影響が顕著に現れます。

「なぜ自分の爪だけ再生しないのか」「どうすれば回復の可能性を高められるのか」と不安を感じている方へ。この記事では、医学的な原因から応急処置・再生の最新ケア方法、専門家による治療の実際まで、わかりやすく丁寧に解説します。

原因と対策を知ることで、長引く爪のトラブルから抜け出す一歩を踏み出しましょう。最後まで読むことで、本当に安心できる再生ケアの知識が手に入ります。

- 爪が剥がれたときに再生しない原因と医学的背景

- 爪が剥がれたときの正しい応急処置と自宅ケア法

- 爪が生えないや再生しない場合の見分け方と注意すべき症状解説

- いつ病院に行くべきか?専門科の選び方と診療内容の理解

- 日常生活における爪の再生促進と予防のための具体的セルフケア

- 爪剥がれ後の再生にかかる期間と経過観察ポイント

- 最新の医学研究と高度医療による爪再生治療の現状と展望

- 爪が剥がれたときや再生しないことに関するQ&A集

爪が剥がれたときに再生しない原因と医学的背景

爪母(そうぼ:ネイルマトリクス)の役割と損傷時の影響で再生できない理由の科学的説明

爪が剥がれた後に再生しない大きな要因は、爪母(ネイルマトリクス)が損傷している場合です。爪母は指先の皮膚の奥、爪の根元部分に位置し、爪が成長するもととなる細胞が集中しています。この組織を部分的に傷つけると、新しい爪が変形したり、生えてこなくなる場合があります。

下記に爪母の役割と損傷による回復の違いをまとめます。

| 損傷の程度 | 回復可能性 | 症状例 |

|---|---|---|

| 軽度 | 高い | 爪の一部がでこぼこになる |

| 中程度 | 部分的 | 爪の再生が遅れる |

| 重度 | 低い・再生しない | 爪が全く生えてこない |

また、爪母に深い傷がつくと細胞分裂が停止し、いくら時間が経過しても爪が再形成されなくなることがあります。適切な治療と十分な保護がなければ、損傷が永続的になるリスクがあるため注意が必要です。

爪母の位置や機能と損傷の程度による回復可能性の違いで爪が生えるもとである爪母の損傷が再生を妨げる要因となる

爪母は皮膚の下、爪の付け根にあり、新しい爪を作り出す機能があります。ここが軽度に損傷した場合は時間の経過とともに回復することもありますが、大きく損傷した場合は爪が元通り生えてこなくなることがあります。特に「爪剥がれた 再生しない知恵袋」などで相談が多いのは、爪母が完全に傷ついたケースです。この場合、医療機関での診断・治療が不可欠となります。

先天的異常や疾患(先天性爪甲発育不全症など)による再生障害で先天的な病気が爪の成長を妨げることがある

まれに、先天的な異常や疾患によって爪が正常に成長できない場合があります。生まれつき爪甲発育不全症などの病気があると、軽微な外傷でも爪が剥がれた後に爪母がうまく機能せず再生できないことがあるため、専門医へ相談が必要です。

外傷や圧迫・感染症など外的要因の詳細で「爪は剥がれたが痛くない」「爪が剥がれたとき肉芽ができた」等の症例

外的なダメージとして多いのは強い衝撃や繰り返す圧迫、または爪周囲の感染症です。重い物を落としたときなどには急な痛みや出血を伴うことがありますが、「痛みがない」「肉芽ができている」といった状態も少なくありません。

爪剥離が軽度の場合は自然に再生しますが、下記の症状があれば爪母まで影響している可能性があります。

-

爪の付け根が白くへこんだまま

-

剥がれた後、皮膚の盛り上がり(肉芽)が残る

-

数ヶ月たっても爪がまったく伸びてこない

このような場合はできるだけ早く皮膚科を受診してください。

強い衝撃での爪甲剥離と爪下血腫の関係で急な打撲等による影響と再生への影響

爪甲剥離(爪がベロッと部分的~全体的に剥がれること)では、爪下に溜まった血腫が圧迫を強め爪が完全に脱落する原因になります。中には「爪全部剥がれた 再生」など、不安な状況になることもあります。血腫が爪母に及ぶ場合は数ヶ月~1年以上、爪が元に戻るのに時間がかかることがあります。

感染症による爪周囲の壊死や炎症で爪母が機能不全になる事例における感染による再生障害の症例

傷口から化膿菌が侵入し、爪の根元や周辺組織に強い炎症や壊死が起こると、爪母自体がダメージを受けやすくなります。このような症例では再生しない・大きく変形した爪しか生えてこないなどの長期的なトラブルとなることもあるため、早期の処置と清潔な管理が重要です。

内的要因による爪再生不全で代謝異常や血流障害、栄養不足の影響

体の内側からくるトラブルとして、新陳代謝の乱れや血流障害、栄養不良が挙げられます。とくに鉄分や亜鉛、ビタミン類の不足は新しい爪の成長遅延や未発達の原因となります。「爪剥がれた 再生 期間」が長い場合は、見落とされがちな体調や栄養バランスも見直しましょう。

甲状腺機能低下症など内科疾患の爪再生遅延原因となるホルモンバランスや内科疾患の影響

慢性的な疲労やむくみを伴う甲状腺機能低下症や糖尿病などの内科疾患は、爪の成長機能を大きく阻害します。皮膚や爪の再生力が明らかに低下してきた、もしくはどんなケアをしても再生しないときは、専門医での血液検査や健康診断を受けて原因を絞り込むのがおすすめです。

爪が剥がれたときの正しい応急処置と自宅ケア法

傷口の洗浄と保護で「流水で優しく洗う」「絆創膏やキズパワーパッドの使い方」

爪が剥がれたときは、最初の処置がとても重要です。まず流水で傷口をやさしく洗い、泥や異物がないか丁寧にチェックしてください。傷口が清潔でないと感染のリスクが高まります。洗浄後は出血があれば軽く圧迫し、止血します。その後、清潔なガーゼや絆創膏で患部を覆いましょう。近年はキズパワーパッドのような湿潤療法用のパッドも推奨されています。使用時は傷口をしっかり洗浄し、水分を拭き取ってから貼り付けてください。傷全体をしっかり覆うサイズを選ぶことも大切です。

爪が剥がれたときの保護には以下の選択肢があります。

| 製品 | 特徴 | 使用上のポイント |

|---|---|---|

| 絆創膏 | 傷の保護・摩擦予防 | こまめに交換する |

| キズパワーパッド | 湿潤環境で治癒促進 | 汚れたら張り替える |

| ガーゼとテープ | 広範囲や厚みの調整に便利 | 清潔なものを使用 |

爪が剥がれた後は毎日傷口を観察し、赤みや腫れ、膿がないか確認してください。異常があれば医療機関への相談が安心につながります。

患部に触れないことや無駄な刺激を与えない重要性で再生初期の守り方

傷ついた爪は外部の刺激に非常に弱くなっています。日常生活では患部への無駄な刺激を極力避け、痛みや違和感が強い場合は無理に歩いたり作業したりしないよう意識しましょう。衣服や布団、靴下が当たるだけでも刺激となりやすいので、指先を保護した状態をキープしてください。また、つい剥がれかけの爪を引っ張ってしまう方も多いですが、自然に取れるまでそっとしておくのが理想です。患部が不安定な場合はテープや絆創膏で軽く固定するのも良い方法です。

強い摩擦や衝撃が繰り返されると、爪の再生が妨げられるだけでなく変形や再生不良のリスクも高まります。とくに爪の根元や周囲の皮膚は再生を担う爪母(そうぼ)と関係が深いため、過度な刺激を避けましょう。傷が治るまではスポーツや長時間の歩行も控えることが大切です。

避けるべき行動と誤ったセルフケア例で放置や無理に切るリスクや悪化のケーススタディとネガティブな影響例

誤ったセルフケアや安易な放置は治癒を遅らせたり、状態を悪化させる原因になります。以下に避けるべき行動例をまとめます。

-

剥がれかけの爪を無理に引き抜く

-

傷口を頻繁に触ったり、消毒液を多用する

-

放置して傷口が不潔になる

-

絆創膏を貼りっぱなしで交換しない

これらの習慣は感染症や爪の変形、再生不良につながるリスクが高いです。特に、剥がれかけの爪を自分で切るのは危険です。無理に爪を切ると爪母や周囲の皮膚まで傷つき、将来的に「爪が再生しない」状態になることもあります。放置していて傷口が膿んでしまった例や、痛くないからと放置し爪の根元だけ剥がれてしまったという知恵袋での相談も多く見られます。

悪化のサインは赤みや腫れ、強い痛み、膿が出るなどです。このような場合は速やかに皮膚科や外科を受診してください。爪再生を妨げないためには、正しい知識でケアすることが最も大切です。

爪が生えないや再生しない場合の見分け方と注意すべき症状解説

「爪の根元から生えてこない」や「爪が剥がれた後でこぼこになる」メカニズム

爪が剥がれた後に根元から新しい爪が生えてこない場合、爪の根本である「爪母」にダメージが及んでいることが考えられます。これは爪母が傷つくことで、正常な細胞増殖ができず再生が妨げられるからです。また、爪がでこぼこしたり二重爪となるのは、傷んだ部分が不規則に再生しようとするためです。こうした異常な再生サインには次のような症状があります。

| 症状 | 特徴 |

|---|---|

| 爪が根元から生えない | 根元に白い膜だけ見え、爪自体が伸びてこない状態 |

| 二重爪 | 新しい爪が古い爪の下から育ち、2層に見える |

| でこぼこ爪 | 表面に波状や凹凸ができる |

| 肉芽形成 | 爪の根元やわきに赤い盛り上がりができる |

異常な再生や変形を認めた場合は早めの皮膚科や形成外科への相談が重要です。

痛みがない爪剥がれと痛みを伴うケースの違いや医療介入の必要性で自然治癒か医療判断かの目安解説

爪が剥がれたとき、痛みの有無や傷口の状態によって対処法は大きく異なります。痛みを伴わず出血や腫れがなければ、清潔なテープや絆創膏で保護し様子を見るセルフケアも可能です。一方、強い痛み・出血・化膿・肉芽形成や爪母の損傷が疑われる場合は、下記のような症状が現れることがあります。

-

爪の周囲が腫れて赤くなる

-

指先にズキズキした持続的な痛み

-

黄色や緑のうみが出る

-

爪の根元の皮膚がむき出し

このような場合は自己判断で放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。特に小児や高齢者、糖尿病など基礎疾患がある方は重症化しやすいため注意が必要です。

放置による深刻な合併症につながるリスクの説明で治療を遅らせるリスク

爪剥がれを放置すると、感染症や爪の変形・慢性的な痛みといった合併症につながる恐れがあります。特に爪母や爪床が露出したまま外部刺激を受け続けると、細菌感染による化膿(蜂窩織炎)や肉芽の増殖が慢性化しやすくなります。下記は見落としやすい合併症リスクです。

-

新しい爪が全く生えない

-

爪の成長が途絶えたまま

-

爪根元や周囲の皮膚が盛り上がる

-

強い腫れや発熱を伴う

異常を感じたら放置せず、早めに皮膚科・整形外科・形成外科などに相談し、必要なら適切な治療を受けましょう。リスクを最小限に抑えるためにも、初期の段階でのセルフチェックと適切な対応が大切です。

いつ病院に行くべきか?専門科の選び方と診療内容の理解

「爪が剥がれたとき病院は何科」「足の爪が剥がれたとき病院に行かない」対策キーワードの完全対応

爪が剥がれた場合、どのような症状であれば病院を受診すべきか悩む方が多いです。まず、痛みが強い場合や出血が止まらない、爪の根元まで大きく脱落した場合は受診が推奨されます。加えて、傷口が広範囲で汚染や腫れを伴うケース、あるいは糖尿病や免疫低下状態がある方は早めに医師の判断を仰ぎましょう。一方で、爪の一部が剥がれた際で痛みや出血がなく、日常生活に支障がなければ、セルフケアのみで様子観察も選択肢です。以下のテーブルで受診基準を整理します。

| 状態 | 受診目安 |

|---|---|

| 激しい痛み・多量の出血 | 早めに医療機関へ |

| 爪の根元から全体が剥離 | できる限り早く受診 |

| 傷口から膿や赤みが広がる | 受診を推奨 |

| 少量出血・痛みほぼなし | セルフケアで経過観察 |

| 二重爪・軽微な剥がれ | セルフケア可能 |

皮膚科や整形外科での診断や治療内容の詳細で医療現場での主な診断方法と治療の流れ

爪のトラブルを診てもらう場合、多くは皮膚科が第一選択ですが、外傷が大きい場合や骨へのダメージが疑われる場合は整形外科でも対応します。診断は視診・問診のほか、爪下の皮膚や骨の評価のためX線検査を行うこともあります。治療は傷口の洗浄・消毒と感染予防のための抗菌薬外用や、状態に応じて包帯・テーピング固定を実施。場合によっては爪床の縫合など処置が必要なこともあります。

主な診療と治療の流れ

-

初診時:状態確認・必要に応じX線検査

-

洗浄・止血処置

-

感染予防の塗布薬処方

-

再診時:炎症や再生状況のチェック

爪の根元(爪母)が損傷してしまうと再生しない・変形する可能性もあり、早めの診断が望まれます。

病院未受診による合併症リスクと最新医療技術による治療選択肢の紹介で未受診時のリスクと高度医療の現状

爪が剥がれた状態で適切な治療を受けないまま放置すると、感染症や変形、肉芽形成、再生の遅延といった合併症リスクが高まります。特に爪母まで損傷していた場合、爪が元通り生えないことがある点に注意が必要です。セルフケアだけでは対応しきれない場合、病院での処置により再生をサポートできる場合があります。最近は再生医療や専門的フットケア技術も進化し、治療法の選択肢が増えています。再生を促すためには、自己判断で放置せず症状に応じて適切な診療を選ぶことが重要です。

日常生活における爪の再生促進と予防のための具体的セルフケア

必須の栄養素や食材の推奨で「爪が剥がれたあとの再生期間短縮」に役立つ食生活

健康な爪の再生には、バランスの良い食事が非常に重要です。特にタンパク質、ビオチン、亜鉛、鉄分、ビタミンEが含まれる食品は、爪の成長を早める効果が期待できます。以下の表を参考に、積極的に摂ることをおすすめします。

| 栄養素 | 主な食材例 | 効果・特徴 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 鶏肉、大豆、魚、卵 | 爪の主成分ケラチンの生成を補助 |

| ビオチン | 卵黄、ナッツ、レバー | 爪の強度・成長を促進 |

| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、かぼちゃの種 | 爪の修復や再生サイクル維持に効果 |

| 鉄分 | 赤身肉、ホウレン草、レンズ豆 | 爪の変形や割れを防ぎ、健康的に再生させる |

| ビタミンE | アーモンド、アボカド、ひまわり油 | 爪周辺の血行改善・細胞の新陳代謝をサポート |

日々の食生活でこれらの栄養素を意識しましょう。特に爪が剥がれたタイミングでは、傷口の修復や皮膚の炎症予防にもつながります。

正しい爪の切り方と手入れ方法として「爪が剥がれないための爪の切り方」完全ガイド

誤った爪の切り方は、爪剥がれや二重爪、変形を招く恐れがあります。以下が正しい爪の切り方のポイントです。

- 爪切りは入浴後のやわらかい状態で行う

- スクエア型(直線)に切り、角の丸めすぎを避ける

- 深爪を避ける、白い部分を1mm程度残す

- エメリーボードややすりで断面を滑らかに整える

- 切った後は清潔なハンドクリームで保湿する

定期的かつ正しい手入れを心がけることで、爪が剥がれる・割れるなどのトラブル防止につながります。

保湿や保護剤およびテーピング等の具体的ケア用品の使い方

爪やその周囲の皮膚の乾燥を防ぐことは、再生スピードにも大きな影響を及ぼします。特に剥がれた直後は傷口の乾燥や外部刺激に弱いため、保護ケアが重要です。

おすすめアイテムと使い方

-

爪・指先用保湿クリーム:1日2〜3回塗布

-

ワセリンやネイルオイル:爪の根元や周辺に丁寧に塗りこむ

-

傷口が大きい場合はキズパワーパッドや医療用テープでカバーし細菌感染を防止

-

外出時はテーピングや絆創膏で物理的な刺激から保護

保湿と保護を毎日続けることで、爪母を守り、健康的な再生を支援します。

「爪が剥がれたときワセリン」や補正店推奨グッズの最新事情として市販品やサロン活用のポイント

市販のワセリンは爪の再生と傷口の保護に有効です。特にピュアワセリンやメディカルグレードの保湿剤は、爪や指先の乾燥を効果的に予防します。また、ネイル補正店やフットケアサロンでは、専用グッズや丁寧なアフターケア、最新の補正テープも提供されています。

ポイント

-

市販の補正テープは貼るだけで剥がれやすい爪の補強や保護に役立つ

-

サロン活用で専門家のアドバイスを受けられ、自己流ケアによるトラブルも予防

-

適切なグッズ選びや使用タイミングはくれぐれも重要

ワセリンやケアグッズは使い過ぎに注意し、皮膚の状態や傷口の様子を随時観察しながら活用してください。

爪剥がれ後の再生にかかる期間と経過観察ポイント

平均的な爪再生期間と個人差を生む要因で「爪が剥がれた後の再生期間」の根拠解説

爪が剥がれた後の再生期間は一般的に指の爪で約4~6カ月、足の爪では6~12カ月とされています。この期間には個人差があり、年齢や健康状態、爪母(爪の根元部分)が損傷しているかどうかで大きく異なってきます。

下記の要因が再生スピードに影響します。

-

年齢や体調:若い人や新陳代謝が活発な場合は早く、年齢を重ねると遅くなる傾向

-

生活習慣や栄養:栄養不足や血行不良があると爪の成長が滞りやすい

-

怪我の程度:爪母まで損傷した場合は再生が難しく、最悪の場合は爪が生えてこないことも

-

基礎疾患の有無:糖尿病や皮膚疾患などがあると治癒が遅くなる

定期的に爪の根元や表面の変化を観察することで、自分の状態をセルフチェックできます。

悪化を見極めるチェックポイントで肉芽や爪の変形、異常出血の非放置法

爪が剥がれた後の経過観察では、異常サインを見逃さず早めの対処が重要です。特に下記の状況が現れた場合は、放置せず適切な対応を心がけましょう。

-

肉芽(にくが)の発生:爪の根元や傷口から赤く盛り上がる部分が見られる

-

爪の変形やでこぼこ:新たに生えてきた爪が波打つ、厚みが極端になる

-

異常出血や膿:傷口からの出血がおさまらない、膿がでる

-

痛みや腫れの持続:長期間痛みが続く、悪化している感覚がある

強く気になる症状が見られた場合は、無理にセルフケアを進めず、皮膚科または整形外科など専門医への受診が推奨されます。

再生しなかった場合の医療的対処法と再生支援策で長期化・慢性化した場合の現実的アプローチ

爪が一定期間経っても生えてこない場合、専門医による診断が必要です。特に爪母が傷ついていると、自然に爪が再生しないケースも少なくありません。

再生しない・生え変わりがみられない場合の対応策として、

| 症状 | 主な対処法 |

|---|---|

| 爪の根元から生えこない(爪母損傷) | 専門病院での診断、必要に応じて再生医療の検討 |

| 肉芽や化膿を伴う | 抗生剤の処方や外科的治療 |

| 重度の変形や痛み | 爪補正、矯正具の装着、再建手術の相談 |

また、日常生活では以下の工夫が再生支援につながります。

-

傷口の清潔管理とこまめなガーゼや絆創膏の交換

-

ワセリンや保護用テープの活用で乾燥と摩擦防止

-

必要に応じた市販のフットケアグッズ

爪が剥がれて再生しない場合は、早期の相談と適切なケアで新たなトラブルを防ぐことが大切です。

最新の医学研究と高度医療による爪再生治療の現状と展望

爪が剥がれた後に再生しないケースは、従来のセルフケアや一般的な治療だけでは解決が難しいことも多く、医学界では新たな治療法の研究が進められています。特にiPS細胞や爪幹細胞といった再生医療が注目され、従来諦められていたケースにも希望が生まれつつあります。ここでは、現在の爪再生医療の最前線や、専門的な形成治療、フットケアまでの一連のアプローチについて詳しく解説します。

iPS細胞や爪幹細胞を用いた再生医療の最前線と実用化への可能性として未来の希望と現状のギャップ

iPS細胞や幹細胞を用いた再生医療は、失われた爪母(そうぼ)細胞の補完や新たな組織形成を目指しています。現段階では臨床応用に向けて研究が進行中であり、特定の医療機関や大学病院では動物実験や一部の臨床試験も始まっています。しかし、実用化には安全性やコスト、倫理面での課題も多く、すぐに誰でも受けられる状況ではありません。

現在、一般的な治療としては下記の方法が行われています。

-

保護テープや絆創膏による傷口の保護

-

爪周囲の皮膚トラブルに対する軟膏や外用薬

-

定期的なセルフケアと栄養管理

将来的には、爪の再生期間短縮や完全再生が見込まれる医療技術の進展が期待されています。今できる最善の対応と今後の治療技術とのギャップについて正しく理解することも大切です。

形成外科や皮膚科の専門的形成ケア・矯正治療の紹介

爪が剥がれてしまった場合、特に爪母が損傷していると完全な再生が難しい場合があります。この場合、形成外科や皮膚科での専門的なケアが勧められます。専門外来では、変形爪や肥厚爪の再矯正や、新しい爪の成長を促す処置が行われます。

具体的な治療例や症例ごとのアプローチは下記の通りです。

| 治療内容 | 症例例 | 費用目安(保険適用外の場合) |

|---|---|---|

| 爪床(爪のベース)再建 | 全部剥がれた爪 | 30,000円〜100,000円 |

| ワイヤー矯正 | 変形爪や巻き爪 | 10,000円〜20,000円 |

| 液体絆創膏 | 部分的な剥がれ、出血の場合 | 500円〜2,000円(市販) |

| 再生を促す外用薬 | 爪の根元が生えてこない場合 | 2,000円〜5,000円 |

専門クリニックでは症例写真の提示もあり、治療選択の際には専門医の診断を受けることが重要です。

変形爪や肥厚爪等の症例写真と治療費の目安(実例提示)として比較できる実例紹介

治療を受ける際、実際の症例写真や治療実績を確認することで、専門的治療の内容や効果が分かりやすくなります。症例によっては施術前後で爪の見た目や機能が大きく改善しています。治療費の目安も事前に相談でき、経済的負担を考慮した治療選択が可能です。

フットケア専門家や補正店によるアフターケアと予防の連携手法として他分野連携の利点

爪の再生や矯正治療後は、アフターケアが非常に重要です。フットケア専門家や補正店と連携することで、爪の健康維持や再発予防につながります。

-

正しいセルフケア指導や日常生活での爪への負担軽減

-

定期的なケアによる爪の状態観察と早期トラブル発見

-

足に合った靴や保護グッズの提案

このように、多分野の専門家が連携することで、一人一人の状態に合わせたきめ細やかな対応が可能となり、症状の再発や悪化リスクを抑える効果が期待できます。爪が剥がれたあとのケアや再生を目指す方は、専門家によるチェックを受けることが勧められます。

爪が剥がれたときや再生しないことに関するQ&A集

完全に剥がれた爪は再生するのか?

爪が完全に剥がれてしまった場合、多くは自然に再生します。ただし、爪の根元にある爪母(そうぼ)と呼ばれる部分が損傷を受けると再生しないことがあります。

剥がれた直後は患部を清潔に保ち、絆創膏やキズパワーパッドなどで保護を継続しましょう。再生過程は手の爪で約3~6か月、足の爪だと半年から1年以上かかることも珍しくありません。

下記は再生の目安です。

| 部位 | 再生の目安期間 |

|---|---|

| 手の爪 | 約3~6ヶ月 |

| 足の爪 | 約6ヶ月~1年 |

もし剥がれた後に爪の根元や周囲の皮膚がひどく損傷していたり、痛みや腫れが長期間続く場合は、皮膚科か整形外科へ早めに相談しましょう。

爪が剥がれた後に爪がでこぼこになるのはなぜか?

剥がれた後の爪がでこぼこに生えてくる原因には爪母や爪床のダメージ、外的衝撃や圧迫、栄養不足、慢性的な外傷、自己処置の誤りなどがあります。

再生期間中に皮膚と爪の間が不安定だったり、傷口の炎症が長引くと凹凸や変形が生じやすくなります。

また、一度剥がれると成長サイクルが乱れ、重複して爪が生えてくる(二重爪)や、爪の表面に横線・縦線が出現することも。

正しいケアで清潔を保ち、無理に押したり刺激を与えたりするのを避けましょう。

再生が遅い、またはしない場合に検査すべき病気や症状は?

爪がなかなか再生しない場合や、途中で成長が止まり変形や変色が強い場合には下記の疾患・状態が考えられます。

-

糖尿病や血行障害:血流が悪いと再生が極端に遅くなります。

-

栄養障害:鉄分・亜鉛・ビタミン不足で爪の再生が悪化。

-

感染症(爪周囲炎やカンジダなど):患部に赤みや膿、痛みがあるときは要注意。

-

深い外傷や自己免疫疾患:根元の損傷、皮膚病などが原因の場合も。

下記の症状があれば、早めに医療機関に相談しましょう。

| 症状例 | 対応科目 |

|---|---|

| 爪の根元からの出血や膿 | 皮膚科・整形外科 |

| 爪が半年以上生えない | 皮膚科 |

| 異常な変色や強い痛み | 皮膚科 |

子供や高齢者の場合の爪剥がれ対応の注意点

子供や高齢者は皮膚が弱く、自然治癒力が低い傾向にあります。自己処置を間違えると感染や重症化を招く恐れがあるため注意が必要です。

-

子供は転倒やドアに挟む事故が多く、出血や痛みが強い場合は受診が推奨されます。

-

高齢者は血流不良や糖尿病等の基礎疾患があると再生遅延のリスクあり。

主な注意点の一覧

| 年齢層 | 注意点 |

|---|---|

| 子供 | 傷口の清潔保持、異常な腫れや出血時は速やかに病院へ |

| 高齢者 | 出血が長引くときや、糖尿病等がある場合は専門医へ相談 |

日常的に爪先のケアやフットケアを心がけましょう。

日常生活での注意点や応急処置でよくある失敗例と正しい対処

剥がれた爪に対する日常のケアや応急処置には失敗例も多く報告されています。以下によくある失敗と正しい対処をまとめます。

よくある失敗例

-

剥がれた爪を無理に引き抜く

-

消毒後すぐにガーゼではなく直接テープや絆創膏を貼る

-

放置して清潔を怠る

正しい対処法

- 剥がれかけの部分は無理に切ったり剥がしたりせず保護する

- 傷口は流水で優しく洗い、清潔に保つ

- 絆創膏やキズパワーパッドを使用し、乾燥と感染を防ぐ

- 強い腫れ・出血・痛み・黄色い液体が出る場合は早めに医師へ相談

日常生活では長時間の湿潤や履物の圧迫を避け、栄養バランスを整えて再生をサポートしましょう。