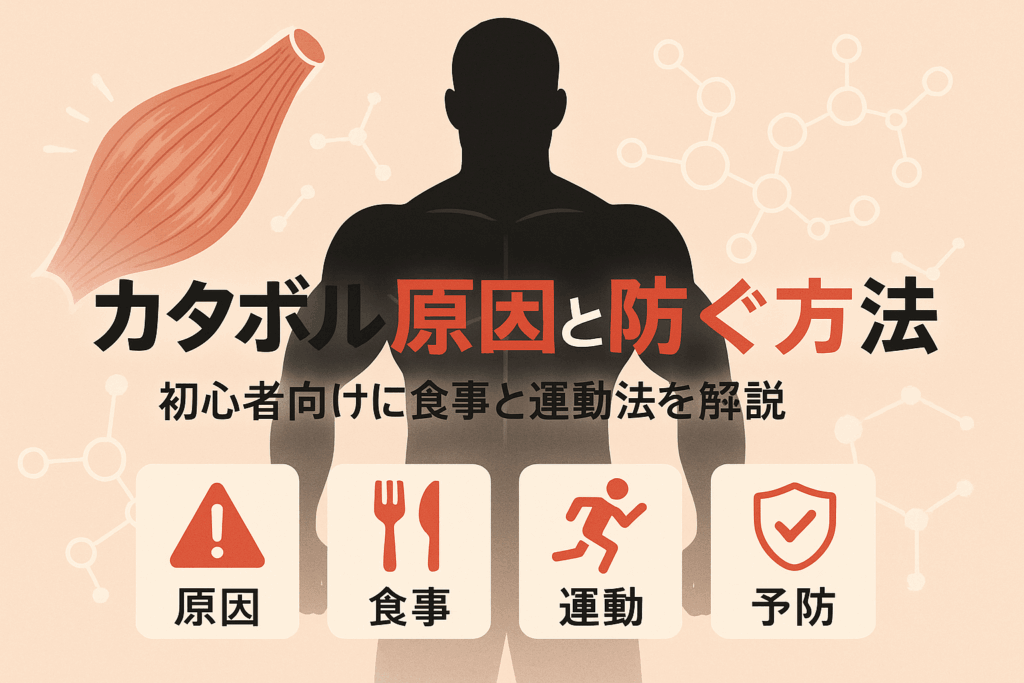

あなたは「カタボル」という言葉を耳にしたとき、どれほど筋肉が失われるリスクが現実的なのか、ご存じでしょうか。実は、成人は何もしない状態で1日あたり最大300gも筋肉を分解することがあります。特に食事制限や過度な有酸素運動を行うと、筋肉の分解(カタボリック)は加速。運動初心者や減量中の方で「頑張っても筋肉がつかない」「疲労感が抜けにくい」と感じる悩みの背景には、血中アミノ酸濃度の低下やストレスによるコルチゾール上昇といった科学的な原因が潜んでいます。

さらに日本人成人の約40%が、推奨量のタンパク質を十分に摂取できていないという厚労省の調査結果も。放置すれば、筋肉減少により基礎代謝が低下し、太りやすくなったり、慢性的な疲労や生活習慣病リスクも【数字】で高まると報告されています。

「自分の努力が裏目に出ているのでは」と不安を感じていませんか?

このページでは、筋肉分解(カタボル)の正しい知識から、普段見落としがちな原因・最新研究・効果的な予防法まで最新データと専門家の知見を豊富に交え、わかりやすく解説します。あなたの筋肉を守る一歩を、今ここから始めましょう。

カタボルとは何か|筋肉分解の基本メカニズムと初心者に必要な知識

「カタボル」とは、筋肉などの組織が分解されエネルギー源となる生理現象を指す言葉です。栄養不足や長時間の空腹、過度な有酸素運動、強いストレス状態などが主な要因となります。筋肉トレーニングに取り組む人にとっては避けたい状態であり、筋肉量を維持したい場合はこの現象を防ぐ知識が必要です。特にダイエット中や長時間の有酸素運動では筋肉分解が進みやすくなります。有酸素運動自体は健康に良い作用もありますが、筋肉を守るには適切な栄養摂取とバランスが欠かせません。筋トレやスポーツに取り組む初心者にとって、カタボルの理解は重要な基礎知識の一つです。

カタボリックの意味とカタボルの使い分けとは|筋肉分解と合成の違いを科学的に解説

カタボリック(catabolic)は主に「異化作用」と呼ばれる生体反応で、身体が筋肉や脂肪を分解し、エネルギーを作り出す仕組みです。逆に、筋肉を新しく作るような「同化作用」はアナボリック(anabolic)と呼ばれます。たとえば運動後や起床時、空腹時は体内でカタボリックが起こりやすくなります。以下の表でカタボリックとアナボリックの違いを整理しました。

| 作用名 | 主な内容 | 例 |

|---|---|---|

| カタボリック | 筋肉・脂肪の分解でエネルギー産生 | 長時間の空腹、有酸素運動、過度のストレス |

| アナボリック | 筋肉・組織の合成 | 栄養摂取後、筋トレ後の回復タイム |

カタボリック状態が長く続きすぎると筋肉量が落ちやすくなるため、アナボリック状態への切り替えが筋肉量維持や成長の鍵となります。

異化作用(カタボリック)と同化作用(アナボリック)のバランスが筋肉量に及ぼす影響

筋肉量はカタボリック(分解)とアナボリック(合成)のバランスで決まります。食事を控えすぎたり過度な有酸素運動を行ったり、ストレスでホルモンバランスが崩れると分解(カタボリック)が優位になりがちです。一方、十分なタンパク質や糖質の摂取・規則正しい睡眠・適切な筋トレによって合成(アナボリック)が進みやすくなります。筋肉分解を防ぐためのポイントは以下の通りです。

-

バランスの良い食生活(特にタンパク質と糖質の補給)

-

適量の有酸素運動と筋トレを組み合わせる

-

過度な空腹や極端なカロリー制限を避ける

-

アルコールの過剰摂取を控え、休息をしっかり取る

このような工夫で筋肉維持と健康促進の両立が可能です。

「かたぼる」「あなぼる」など関連用語の語源と誤用されやすいポイント

「かたぼる」「あなぼる」などの言葉は、フィットネスやトレーニング界隈で使われる俗語です。どちらも英語のカタボリック(catabolic)とアナボリック(anabolic)に由来します。本来は生理学的な専門用語ですが、SNSでは「筋肉が落ちる=かたぼる」、「筋肉が増える=あなぼる」といった使われ方が一般的です。ただし、両者の定義や意味を混同しているケースも多いため注意が必要です。

| 用語 | 意味 | 誤用しやすいポイント |

|---|---|---|

| かたぼる | 筋肉が分解される状態 | 過度に怖がる・すべての有酸素運動で発生 |

| あなぼる | 筋肉の合成が進む状態 | イミダスな筋トレやサプリに依存する |

正しい理解のためには、科学的な「カタボリック=分解」「アナボリック=合成」という区別を意識しましょう。

カタボリックにまつわる一般的な誤解と真実|「気にしすぎ」の是非も解説

「有酸素運動をすると筋肉が必ず減る」「空腹になるとすぐに筋肉分解が始まる」など、カタボリックに対して過度な心配をする人も増えています。しかし、適度な有酸素運動や短時間の空腹がすぐに筋肉を減らすわけではありません。むしろ筋肉分解と合成は常に体内で繰り返されているため、一時的なカタボリック状態を完全に避けることはできません。

よくある誤解とその真実をまとめたリストです。

-

有酸素運動=筋肉が減るというのは誤解。運動強度や時間、栄養摂取次第で防げる

-

空腹時に筋肉がすぐ減ることはない。48時間以上の絶食などでリスク増加

-

カタボリック状態でも十分なタンパク質とカロリー補給を心がければ筋肉は維持可能

気にしすぎるよりも、規則正しい生活・栄養・休息を重視したバランスの取れたアプローチこそが健康的なボディメイクの秘訣です。

カタボルの主な原因とは|筋肉分解を促す生活習慣と身体の状態

血中アミノ酸濃度低下と空腹時の筋肉分解メカニズムの最新知見

空腹時や長時間食事を取らない状態が続くと、体内の血中アミノ酸濃度が低下します。これによりエネルギー供給が不足し、身体は筋肉タンパク質を分解してアミノ酸を補おうとします。特に就寝中や断続的な食事制限では筋肉分解が活発になるため、筋肉量が低下しやすくなります。専門家の報告によれば、血中アミノ酸の急激な低下は筋肉のカタボリック状態を促し、筋力維持に悪影響を及ぼします。

空腹時間が筋分解に与える具体的影響と防止策

空腹時間が長くなるほど、筋肉分解は加速します。血中のアミノ酸濃度が低い状態が続くと、身体は筋肉を分解してエネルギーを得るため、筋肥大が阻害されるリスクが高まります。防止策としては、1日3食をしっかり摂ることや、間食にアミノ酸やタンパク質を摂取することが有効です。特に寝る前やトレーニング後は、低分子アミノ酸やプロテインを活用すると筋肉維持につながります。

過度な糖質・脂質制限がもたらすカタボルのリスク

極端な糖質や脂質制限は、体内のエネルギー不足を引き起こします。その結果、筋肉がエネルギー源として優先的に分解されるリスクが上昇します。糖質摂取が著しく減ると、体内は筋タンパクを分解してグルコースを作る「糖新生」を起こします。この現象が続くと筋肉量が減少し、基礎代謝の低下やトレーニングのパフォーマンス低下などの悪影響が生じます。バランスのとれた栄養補給が重要です。

下記のように主なリスクを整理しました。

| 制限の種類 | 主なリスク |

|---|---|

| 糖質制限 | 筋肉のタンパク分解促進、代謝低下 |

| 脂質制限 | ホルモンバランス乱れ、回復遅延 |

| 極端な制限 | 筋力低下、免疫力低下、カタボリック状態持続 |

ストレス増加によるコルチゾール上昇と筋肉減少の関連性

慢性的なストレスや睡眠不足が続くと、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されます。コルチゾールは筋肉の分解を強く促し、筋タンパク質が効率よく合成されなくなります。さらに、ストレスは食欲不振や生活習慣の乱れを招くため、筋肉量減少やトレーニング効果の低下につながります。

ストレス対策として有効な要素をリスト化します。

-

質の高い十分な睡眠

-

リラックスできる時間の確保

-

快適な生活環境の維持

オーバートレーニングが引き起こす筋肉の異化反応

過剰なトレーニングや休息不足は、筋肉の修復が追いつかなくなり、筋肉分解(カタボリック)を引き起こします。筋肉はトレーニング中に微細損傷が起こり、その修復と超回復のプロセスで成長します。しかし、十分な休養を取らずに高強度の運動を続けると、筋合成よりも筋分解が上回る状態となり、逆に筋肉量が減少します。

過負荷による異化反応を防ぐポイントとして、下記が重要です。

-

トレーニング後の栄養補給と適切なプロテイン摂取

-

週に1〜2日の完全休養日を設ける

-

適度な負荷設定と段階的なトレーニング計画

筋肉減少を未然に防ぐためには、これらの原因を理解し、正しい知識と習慣を身につけることが必要です。

有酸素運動とカタボリックの関係とは|筋肉を落とさず効果的に取り組むために

有酸素運動は筋肉を落とすのか?最新科学が示す真実

有酸素運動が筋肉を分解する「カタボリック」状態を引き起こすという話はよく耳にしますが、近年の科学的見解では必ずしも筋肉を減らすとは限りません。重要なのは、運動量や栄養摂取、そしてトレーニング内容のバランスです。特に適度な強度や時間であれば、有酸素運動のみで筋肉量が大幅に減少するリスクは低いとされています。むしろ脂肪燃焼や心肺機能の向上など、多くの健康効果を享受しつつ、筋肉維持も叶えることが可能です。

有酸素運動の時間・頻度と筋分解リスクの関係

筋肉分解リスクは、有酸素運動の「時間」と「頻度」に大きく左右されます。例えば、長時間・高頻度の有酸素運動を空腹時に実施すると、体がエネルギー源を筋肉タンパク質から取り出すリスクが高まります。下記のようなポイントを押さえましょう。

| 項目 | 適切な範囲 | 筋分解リスク |

|---|---|---|

| 運動時間 | 20~40分/回 | 長時間(60分以上)は注意 |

| 頻度 | 週2~3回 | 連日実施や過度な頻度は注意 |

| 空腹時の運動 | 避ける | 空腹は筋肉分解が進みやすい |

| 栄養摂取 | 運動前後に十分なタンパク質と糖質 | 不足するとカタボリック状態を招く |

過度に気にしすぎる必要はありませんが、筋肉維持を目指すならバランスを意識した取り組みが大切です。

筋肉を落とさないための有酸素運動の工夫

筋肉を守りながら有酸素運動の効果も得たいなら、いくつかの工夫を取り入れるのが有効です。

-

運動前後にタンパク質と炭水化物を摂取し、筋肉分解予防

-

長時間連続よりも短時間・高強度インターバルを活用

-

有酸素運動と筋トレの順番は、筋トレを先に行うのがおすすめ

-

定期的に休養日を設けることで身体の回復を促進

こうした工夫を実践することで、効率よく脂肪を燃やしつつ、筋肉量を減らすことなく健康効果を引き出せます。

筋肉維持に効果的な有酸素運動の種類と実践例

筋肉維持を狙うなら、選ぶべき有酸素運動の種類にも注目しましょう。下記は比較しやすい一覧表です。

| 種類 | 強度 | 筋肉への刺激 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|

| ウォーキング | 低 | 少なめ | 初心者や高齢者向け |

| ジョギング | 中 | 普通 | 脂肪燃焼+筋肉維持 |

| 自転車(バイク) | 中 | 負担少なめ | 関節にやさしい |

| 階段昇降 | 高 | 強め | 下半身強化に最適 |

| HIIT(高強度) | 非常に高 | 強め | 筋肉維持しつつ効果大 |

それぞれの身体状態や目的に合わせて運動種目を選び、継続することが筋肉も健康も両立するカギとなります。

カタボリック状態を防ぐための食事と栄養摂取の具体対策とは

カタボリック状態(筋肉分解)を避けるためには、日々の食事と栄養摂取が不可欠です。筋トレや有酸素運動を行う人ほど、エネルギー不足やタンパク質不足に注意しなければなりません。バランスの良い栄養摂取を意識しつつ、効率的なリカバリーと筋肉の維持・成長を実現しましょう。ここでは、筋肉分解を防ぐための食事・栄養の実践的なポイントと、アルコールや糖質・脂質の影響についても詳しく解説します。

タンパク質・必須アミノ酸(EAA)を効率的に摂る食事法

筋肉を維持するには、タンパク質と必須アミノ酸(EAA)を適切に摂取することが重要です。食事から取り入れることはもちろん、サプリメントの活用も有効です。

下記の点を意識しましょう。

-

1食あたり20g前後のタンパク質を目安に、毎食で均等に摂取する

-

鶏胸肉、魚、大豆製品、卵など高タンパクな食品を選ぶ

-

運動後30分以内にEAAやプロテインを摂取すると、筋肉の合成効率が高まる

サプリメントを取り入れる場合は、プロテインパウダーやEAAサプリが便利です。日常の食事に組み合わせることで、効率的にアミノ酸を補給できます。

摂取タイミングとメニュー例、サプリメント活用法の提案

理想的なタイミングと具体的なメニュー例をまとめました。

| タイミング | 具体例 | 推奨内容 |

|---|---|---|

| 朝食 | 卵かけご飯+納豆 | 高タンパク+アミノ酸 |

| 昼食 | サバ缶サラダチキン | 動物性・植物性タンパク質の組み合わせ |

| 間食 | ギリシャヨーグルト | 無糖で低脂質・高タンパク |

| トレーニング後 | EAA/ホエイプロテイン | 吸収の早いアミノ酸補給 |

毎食で動物性・植物性タンパク質をバランス良く組み合わせることがおすすめです。サプリメントは忙しい現代人にこそ有効活用したいアイテムです。

糖質・脂質の適切なバランスとは|極端なカットが筋分解を招く理由

糖質や脂質を極端に制限すると、身体はエネルギー不足を補うため筋肉を分解してしまいます。特にトレーニングを習慣にしている方は、糖質もしっかり摂取することが重要です。

-

炭水化物(ご飯、パン、果物など)は主食として欠かさないこと

-

脂質も魚やナッツ類など良質な脂で補う

-

極端な減量中こそ摂取量の管理に注意

糖質はトレーニング前・後のエネルギー源として必須、脂質もホルモン分泌や体調維持に欠かせません。バランスの取れた食事が筋分解リスクを下げます。

アルコール摂取が筋肉に与える影響と注意点

アルコールは筋肉分解を促進し、カタボリック状態になりやすくします。特にトレーニング直後や筋肉修復期の摂取は避けましょう。

-

アルコールは筋タンパク質の合成を阻害するため、筋トレ後は控える

-

大量飲酒はテストステロン分泌抑制や脱水症状を引き起こしやすい

-

お酒を飲む場合は食事と一緒に、適量を心がける

筋トレ後は最低6時間程度、できれば完全にアルコールを控えることで体内の筋肉合成が効率よく進みます。

筋肉分解を防ぐための食事管理の実践的ポイント

より確実にカタボリック状態を防ぐためには、以下のポイントを日々意識しましょう。

-

1日3食+間食で空腹時間を長くしない

-

高タンパク食品とバランスのよい主食、副菜を組み合わせる

-

トレーニング前後で糖質・アミノ酸を必ず摂取

-

水分・ミネラルもしっかり補う

筋肉分解を極力防ぐためにも、栄養バランスに優れた食生活を継続することが大切です。自分のライフスタイルに合わせて、上記のポイントを日々の習慣に取り入れてみてください。

筋トレの効率とカタボリックの関係とは|トレーニング計画で差をつける

筋トレで効率的に筋肉を増やしたい場合、カタボリック状態の制御が鍵となります。カタボルとは、筋肉が分解されやすい身体の状態を指し、有酸素運動のやりすぎや栄養不足、過度なストレスが主な原因です。特に空腹状態や睡眠不足は、筋繊維の分解を促進しやすいため注意が必要です。体内でアナボリック(筋肉合成)とカタボリック(筋肉分解)のバランスを保つことが、筋トレの成果を出すうえで重要となります。下記のテーブルは、筋肉維持に注意すべき主なポイントをまとめたものです。

| 項目 | 適切な対策 |

|---|---|

| 食事 | タンパク質や糖質の十分な摂取 |

| 睡眠・回復 | 6〜8時間の質の高い睡眠 |

| トレーニング | 部位分割法・適正なセット数確保 |

| 有酸素運動 | 長時間・高頻度は控える |

| ストレス | こまめなリラクゼーション |

筋トレ分割法・セット数・レップ数の最新研究とカタボリック抑制の重要点

カタボリックを防ぎつつ筋肉を強化するには、トレーニング方法の工夫が欠かせません。最新の研究では、部位ごとに分割して休息を設ける「分割法」や、1部位あたり10〜20セット/週を目安にすることが推奨されています。さらに、8〜12レップ(回数)で筋肉に適切な刺激を与えることが、筋分解を防ぎつつ効率的な筋肥大につながるとされています。トレーニング計画を立てる際は、個人の体力に合わせて調整することが大切です。強度や頻度を間違えると、逆にカタボリックが進みやすくなるため慎重な計画が求められます。

物理的刺激と化学的刺激の役割|筋肉分解と筋肉合成のメカニズム

筋トレが筋肉に効果をもたらすのは、物理的刺激(負荷や伸展刺激)によって筋繊維が損傷し、修復する過程で筋肥大が促進されるからです。また、化学的刺激(成長ホルモンやアミノ酸)が加わることで、筋肉合成(アナボリック)が高まる一方、カタボル(分解)も同時進行します。特に糖質やタンパク質が不足した場合、身体は筋肉を分解してエネルギーを補います。この仕組みを理解したうえで、トレーニング後は速やかにエネルギー源とアミノ酸を補給することが重要となります。

筋トレ後の栄養補給と回復時間の最適化

トレーニング後は、カタボリックを防ぐために迅速な栄養補給が不可欠です。特に30分以内のプロテイン摂取や、適切な炭水化物の補給が効果的です。筋肉の修復・合成を促すためには、バランス良くビタミンやミネラルも取り入れることがポイントとなります。一般的に、筋トレ後48時間程度の十分な休息を確保することで、筋繊維の回復と成長が促進されます。アルコール摂取は筋肉分解を助長する恐れがあり、摂取タイミングや量には特に注意しましょう。

ベンチプレスや代表的種目での筋肉維持テクニック

ベンチプレスやスクワットなどのビッグ3種目は、大きな筋群を効率よく鍛える代表的な方法です。カタボリックを防ぐためには、適正な重量設定(RM80%目安)でフォームを崩さず反復することが重要です。さらにセット間のインターバルは60〜120秒を目安にし、オーバートレーニングを避けることも筋肉分解抑制には効果的です。トレーニング前後のアミノ酸やBCAAサプリメントの活用も有効な手段です。下記のリストは、筋肉維持のためのテクニックの一例です。

-

正しいフォームを習得し、無理な重量は避ける

-

セット間休憩を適切に設定する

-

トレーニング後はすぐにタンパク質・糖質を摂取

-

定期的に休息日を入れて筋肉の回復を促進する

一般人とアスリートの筋肉管理とは|日常生活でのカタボリック対策

日常生活でのストレス・空腹対策と筋肉維持のポイント

日常生活において筋肉を分解から守るためには、ストレスと空腹状態への配慮が非常に重要です。筋肉分解(カタボリック)は、主にエネルギー不足や強いストレスが続いた場合に起こりやすくなります。朝食を抜く、長時間の空腹、過激なダイエットなどは筋肉維持に悪影響を与えます。ストレスホルモンのコルチゾールが増えすぎると、筋肉のタンパク質が分解されやすくなるため、日常的に以下のポイントを心がけましょう。

-

規則正しい食事:食事間隔を空けすぎず、1日3回以上の食事を心掛ける

-

適切なストレス対策:適度な運動や入浴、深呼吸などでリラックス

-

睡眠の質を向上:質の良い睡眠が筋肉合成を促進

これらを習慣化することで、無駄な筋肉分解を防ぎやすくなります。

筋肉分解を防ぐおすすめの市販食品とサプリメント

カタボリック状態を防ぐためには、効率よく栄養を取り入れることが大切です。特にタンパク質やアミノ酸は筋肉合成には不可欠なため、忙しい日常で手軽に取り入れられる食品やサプリメントの活用がおすすめです。

| 種類 | おすすめ食品 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 高タンパク食品 | ささみ、卵、豆腐、ヨーグルト | 筋肉の維持、合成のサポート |

| アミノ酸 | BCAAサプリメント、ホエイプロテイン | 筋肉分解抑制、トレーニング後の素早い回復 |

| ビタミン類 | 野菜、サプリメント(ビタミンC・E) | 抗酸化作用や免疫力維持による筋肉保護 |

食品とサプリメントのバランスをとることで、日常的な筋肉維持を効果的にサポートできます。

高齢者の筋肉量減少(サルコペニア)予防と生活習慣改善法

年齢を重ねると、筋肉量の減少(サルコペニア)が深刻な健康問題となります。サルコペニアの予防には、日々の運動と適切な栄養摂取が不可欠です。高齢者の方が意識したいポイントは以下の通りです。

-

無理のない筋トレや有酸素運動:ウォーキングや軽いスクワットなどを継続

-

高タンパク質中心の食事:1食ごとに意識してタンパク質源を加える

-

十分な水分補給:筋肉の代謝に水は不可欠

継続的に生活習慣を改善することで、筋肉量の減少を抑え自立した生活を維持しやすくなります。

健康寿命を延ばすための筋肉維持の意義

筋肉量の維持は、若い世代から高齢者まで健康寿命を延ばすために極めて重要です。筋肉が減少すると、基礎代謝も低下しやすくなり、肥満や糖尿病などのリスクが高まります。また、転倒による骨折や寝たきりのリスクも上がります。

-

運動機能の維持:日常生活の質を保つ

-

基礎代謝向上:健康的な体型を維持しやすい

-

免疫機能強化:病気になりにくい体作り

筋肉を守ることは、見た目だけでなく内面の健康にも繋がります。日々の小さな意識と習慣が、将来の大きな健康へとつながります。

専門家が語るカタボリックの最新研究・論文解説とは

筋肉分解の生理学的メカニズムと最新データで検証

筋肉分解(カタボリック)は、体がエネルギー不足時や強いストレス下で、筋肉中のタンパク質を分解してアミノ酸を放出し、生命維持に必要なエネルギーを確保する仕組みです。とくに絶食時や長時間の有酸素運動中に起こりやすい傾向があります。

最近の研究では、空腹状態が長く続くと筋肉分解が加速するだけでなく、運動負荷と栄養バランスによって分解の度合いが変化することが明らかになっています。筋肉を維持するには合成(アナボリック)とのバランスが重要です。

筋肉分解の主なポイントを整理すると以下の通りです。

-

長時間の空腹や急激なダイエットは筋肉分解を促進する

-

十分なタンパク質や糖質摂取が予防につながる

-

過剰な有酸素運動と不足した栄養摂取の組み合わせはリスクが高い

このように、正しい知識を持つことで、筋肉減少のリスクを効果的に減らすことが可能です。

コルチゾールと筋肉分解の関連を示す主要研究紹介

コルチゾールは「ストレスホルモン」として知られ、身体がストレスを感じた際に分泌量が増加します。最新の生理学的研究によると、コルチゾールの濃度が高まると筋肉タンパク質の分解作用が進行しやすくなります。

代表的な研究結果として、

-

慢性的なストレス環境下ではコルチゾール値が上昇し、筋肉量減少や回復の遅れが観察される

-

コルチゾールは有酸素運動でも増加傾向にあり、強度や持続時間により分解度合いが変化する

-

十分な睡眠とバランスの良い食事、適切なトレーニング管理が筋肉分解抑制につながる

といったデータが複数の論文で示されています。筋肉分解に悩む方は、ストレス管理も意識しましょう。

山本義徳氏など著名トレーナーの見解と実践アドバイス

山本義徳氏をはじめとする信頼できるトレーナーは、カタボリック回避のために栄養管理・トレーニング・休息のバランスを重視することを推奨しています。具体的には、以下のようなアドバイスが挙げられます。

-

トレーニング直後には素早くタンパク質や糖質を補給する

-

長時間の有酸素運動は控えめにして筋肉への負担を減らす

-

1日の摂取エネルギーが不足しないように計画的に食事を取る

-

十分な睡眠を確保して成長ホルモン分泌を促進する

著名なトレーナーほど、科学的根拠に基づいた現実的なアドバイスを重視し、効率的な筋肉維持・発達をサポートしています。

論争のある「アナボル論争」の科学的評価

アナボル論争とは、筋肉の合成(アナボリック)重視と分解(カタボリック)抑制のバランスについて専門家の間で意見が分かれる議論です。最新の科学的知見では、どちらか一方のみを重視するのではなく、両者のバランスこそが筋肉量やコンディションの維持に不可欠だとされています。

下記はアナボリックとカタボリックの比較表です。

| アナボリック(合成) | カタボリック(分解) | |

|---|---|---|

| 主な作用 | 筋肉や細胞組織を作る | 筋肉や組織を分解する |

| 典型的場面 | トレーニング後・栄養摂取時 | 空腹時・過度な運動・ストレス |

| 影響ホルモン | インスリン・成長ホルモン | コルチゾール |

| 目標 | 筋肉維持・増強 | 必要な時のみ発動 |

多くの論文や実践でも、筋肉を落とさず最適な状態を保つには、適切な食事、規則正しいトレーニング、ストレスケアの3要素が不可欠であると結論づけられています。現代の研究と現場の知見を組み合わせ、効率よく筋肉を守るための行動が求められます。

カタボリック・アナボリック関連用語集と実践的活用法とは

共起語を用いた理解促進|専門用語を噛み砕き解説

カタボリック(catabolic)とは、筋肉や体内組織が分解されエネルギーへと変換される状態を指します。アナボリック(anabolic)はその逆で、筋肉や組織が合成・成長する状態です。この二つはトレーニングや日常の食事管理で頻繁に耳にする基本用語となっています。アミノ酸、タンパク質、糖質の代謝と密接に関わるこれらの用語は、筋トレや有酸素運動、ボディメイクを志す方に必須の知識です。

特にカタボル状態では筋肉の分解が進みやすく、たんぱく質や糖質の不足、長時間の空腹、過度なストレスなどが誘因となる場合があります。一方、アナボリック状態を維持するには、適切な栄養・トレーニング・休息が重要です。下記の比較表で両者の違いを見てみましょう。

| 用語 | 意味 | 定着しやすい場面 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| カタボリック | 分解・異化作用 | 空腹、過度な有酸素運動 | 筋肉量の減少 |

| アナボリック | 合成・同化作用 | 筋トレ後、栄養摂取 | 筋肉の増加 |

トレーニング現場で使われるカタボル・アナボルの実例

トレーニング現場では「今日はカタボりそうだからしっかり食べてから帰ろう」や「アナボリックな状態を維持したい」といった会話が交わされます。これらのフレーズは筋肉の分解と合成、いずれを重視すべきかを意識した証拠です。

有酸素運動では「筋肉が落ちるのは嘘?」という疑問が生まれることもありますが、強度や運動時間、栄養状態によって筋分解リスクが高まることは事実です。また、「筋トレを何日サボったらカタボるのか?」という悩みも多く聞かれますが、一般的には数日間の休養で筋肉が急激に減ることは少ないです。しかし、長期的な栄養不足や休養のしすぎはカタボリック状態を招きやすくなります。

よく使われるフレーズ

-

カタボってる:筋肉が減っている状態

-

あなぼってる:筋肉が増えている状態

現場での意識例

- トレーニング直後はアナボリックに動くための食事を意識

- 有酸素のやりすぎによるカタボリック状態を回避する

- アルコール摂取後の筋分解リスクを考慮する

効果的な関連商品・サプリメントの選び方と使用タイミング

筋肉分解を防ぐには、適切なサプリメントの利用も有効です。たとえば、プロテイン、BCAA、EAA(必須アミノ酸)、クレアチンなどが人気。効果的な選び方のコツや使い方タイミングを整理しました。

| 商品・成分 | 特徴 | 使用タイミング |

|---|---|---|

| プロテイン | 手軽にたんぱく質補給 | トレーニング直後・朝食・間食 |

| BCAA/EAA | 筋分解抑制、回復促進 | トレ前・有酸素運動中・トレ後 |

| クレアチン | 筋力・持久力向上 | トレ前・トレ後(毎日継続推奨) |

| 糖質(炭水化物) | エネルギー供給 | トレーニング1時間前・トレ後 |

使用の際はラベルや成分表を確認し、目的に応じた商品を選ぶことが大切です。また、アルコールの過剰摂取は筋分解を促進するため、トレーニング直後は特に控える意識を持つことが推奨されています。適切な知識で日々のボディメイクや健康管理を実践しましょう。