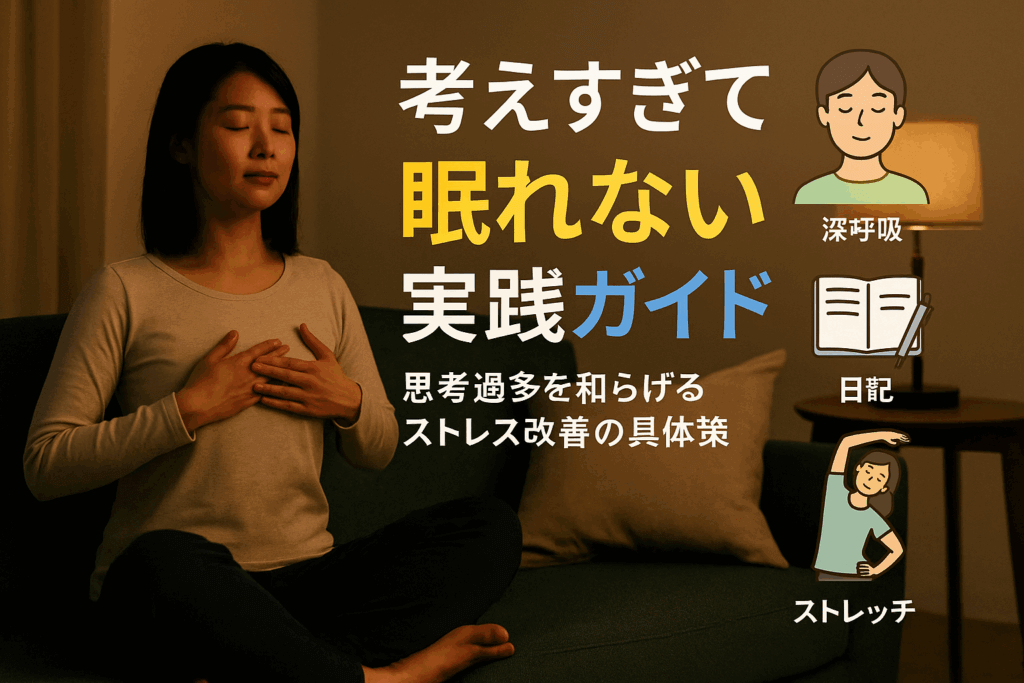

眠りたいのに脳がフル回転して止まらない…そんな経験、ありませんか?

実は「夜に考えすぎて眠れない」悩みを抱える人は、【国内で約3,000万人】と推計されており、20代~40代の働き世代で特に多いことが最新の調査から明らかになっています。

原因は現代特有のストレスや、スマートフォン・PCの長時間利用による脳神経やホルモンバランスの乱れなど多岐に渡ります。さらに、うつや不安障害、HSP傾向、ADHDなどの特性も睡眠障害と密接に関わることがわかっています。睡眠トラブルは、放置すると集中力や免疫力の低下、慢性的な不調に直結し、健康面・仕事・家庭生活に大きな影響を及ぼしかねません。

「毎晩、頭が休まらない」「眠れなくて翌日が不安」といった具体的な悩みを感じているあなたも、例外ではありません。日本睡眠学会の調査では、寝る前の思考過多が2週間以上続くと、【不眠症の発症リスクが約2倍】に高まると報告されています。

しかし、最新の医学的知見や実際の改善事例から、自分に合った対策を選ぶことで睡眠の質や心の安定は大きく変えられることも証明されています。

この先の本文では、睡眠障害の原因解説から科学的根拠に基づく実践的な対処法まで、今日から役立つ情報をたっぷりお届けします。「本当に眠れるようになりたい」と願う方は、ぜひ一度お読みください。

- いろいろ考えすぎて眠れない原因を詳解|生活習慣・精神的要因・身体の仕組みから最新知見まで

- いろいろ考えすぎて眠れない人の実態調査|睡眠サイクル・体調変化・生活習慣の実情データ

- いろいろ考えすぎて眠れない状態の医学的診断と受診の必要性|専門科と検査方法

- 医療的介入・薬物療法・心理療法の最新情報|自分に合った治療法の選び方

- 日常生活で即実践できる思考過多対策|科学的根拠に基づく生活習慣・ストレスマネジメント法

- 考えすぎて眠れない人のためのサプリメント・機能性食品・漢方薬ガイド|比較・選び方・注意点

- 専門書・学会・公的データに基づく根拠と事例紹介|信頼性の高い情報源の活用法

- いろいろ考えすぎて眠れない状態の早期改善フローチャートと行動計画

- いろいろ考えすぎて眠れない状態に関するよくある質問・実例Q&Aコーナー

いろいろ考えすぎて眠れない原因を詳解|生活習慣・精神的要因・身体の仕組みから最新知見まで

思考過多が招く睡眠障害と不眠症の関係 – 睡眠障害や不眠症が発生する仕組みや背景

日中に溜まった悩みや不安が頭の中を巡り、寝ようとしても思考が止まらず眠れない状態は多くの人が経験しています。このような状態が続くと、睡眠の質が低下し、不眠症や睡眠障害につながることもあります。一般的に、夜に思考が活発になると脳が休息モードへと切り替わりにくく、入眠までの時間が長くなる傾向があります。さらに、睡眠不足が続くことで日中の集中力や判断力の低下も起こるため、早期の対応が重要です。

脳神経・自律神経・ホルモンバランスの異常が睡眠に与える影響 – 根拠や最新知見を交えて解説

脳内で情報を処理する神経は、夜間にリラックスすべき時にも過活動になることがあります。特に自律神経のバランスが崩れると、交感神経が優位になり心身が興奮状態となりやすくなります。また、慢性的なストレスが続くとストレスホルモン「コルチゾール」が過剰に分泌され、これが睡眠の質や入眠のしやすさを妨げます。加えて、ホルモンバランスの乱れが深い眠りを阻害し、慢性的な不眠症や睡眠障害につながることも報告されています。

現代生活特有のストレスの影響と脳の過活動メカニズム – ストレスや現代特有の要因

現代社会では仕事や人間関係、SNSやニュースなどさまざまな情報が絶え間なく流れ、常に頭を使い過ぎる傾向にあります。こうした環境は脳を過剰に刺激し、思考過多を誘発します。特に、強いストレスを受けると自律神経が乱れやすくなり、眠ろうとしても神経が休まらない状態に陥りがちです。休息と緊張のバランスが崩れると、深い睡眠を取りにくくなり、不眠や睡眠障害が長引くことも少なくありません。

スマートフォン・PC・夜間の作業が神経系に及ぼす直接的な悪影響 – 実生活での注意ポイント

寝る直前までスマートフォンやPCを使うと、画面から発せられるブルーライトが脳を刺激し、メラトニンという睡眠を促すホルモンの分泌を抑制します。これにより眠気が訪れにくくなり、夜間でも脳が覚醒状態を維持してしまいます。特に仕事のメールやSNSチェックなど、精神的に刺激が強い行動は控えるのがポイントです。就寝の1時間前からはデジタル機器を遠ざけることが推奨されています。

うつ・不安障害・HSP・ADHDなど疾患や特性との関連 – 各症状との関係性

思考が止まらず眠れない背景には、うつ病や不安障害、HSP(繊細な気質)、ADHD(注意欠陥多動性障害)といった疾患や特性が関連している場合があります。これらの症状はストレス耐性が弱かったり、感受性が高いために些細なことでも強い不安や緊張を感じやすく、思考ループに陥りやすくなります。他にも、日常の小さな出来事に過剰に反応しやすいため、寝る前になると心配ごとが増幅しやすいという特徴があります。

各疾患別に見る「眠れない思考ループ」の特徴と共通点・違い – 代表例やその違い

| 疾患・特性 | 共通点(思考過多) | 違いの例 |

|---|---|---|

| うつ病 | ネガティブな未来予測や自己否定が強い | 朝方や日中も気分の落ち込み、重い動作感 |

| 不安障害 | 些細な不安から思考が広がる | 発作的な強い不安、動悸・息苦しさを伴う |

| HSP | 人の言動や音・光など外部刺激に敏感 | 感受性の高さゆえの疲れやすさ、自己分析の深さ |

| ADHD | アイデアや心配事が次々浮かび頭が休まらない | 衝動性・多動性や注意の持続困難 |

特性や疾患ごとに思考のループ内容や強さは異なりますが、「頭がすっきりしない」「寝つきが悪い」「疲れが取れない」などの共通した症状が現れる傾向があります。気になる症状が長く続く場合は、専門医へ相談することをおすすめします。

いろいろ考えすぎて眠れない人の実態調査|睡眠サイクル・体調変化・生活習慣の実情データ

全国規模調査や臨床データから見る「考えすぎて眠れない」実態 – データや調査に基づく現状

近年、不眠症や思考過多による睡眠障害が社会問題として注目されています。調査によると、慢性的に「いろいろ考えすぎて眠れない」と感じている人は全体の約16%にのぼり、特にストレス社会で生活する現代人に多い傾向です。有職者や子育て世代は仕事や家事の悩みが蓄積しやすく、心理的なストレスと生活習慣の悪化が重なることで不眠症や睡眠障害へ発展しやすいことが明らかになっています。また、「考えすぎて眠れない」状況はうつ病などの精神面の不調とも関係しており、精神科外来を受診する動機としても多く報告されています。

年代や性別・生活環境ごとの発症率・特徴の違い – 各ケースごとの状況

年齢層別にみると、20代から40代の女性が最も多く悩んでいることが見受けられます。これはホルモンバランスの変化やHSP(繊細な感覚特性)の影響も指摘されます。さらに、仕事の責任感が強い人や、家族の介護や育児を抱えている中高年が「寝る前にいろいろ考えてしまう」傾向が強く、夜にスマートフォンやパソコンを使う時間が長いほど、不眠のリスクが高まります。生活環境が変化するタイミング、たとえば転職・結婚・出産期は特に注意が必要です。

思考過多と不眠の症状チェックリスト・自己評価ツール – セルフチェックと評価法

自身の状態を把握するためには、専門的なチェックリストが有効です。下記のようなセルフチェックを活用しましょう。

-

就寝30分以上たっても眠れない日が週に3回以上ある

-

夜中や明け方に何度も目が覚める

-

翌日も疲労感や集中力の低下が続く

-

不安やストレスを強く感じている

-

寝る前に仕事や人間関係について繰り返し考えてしまう

これらが当てはまる場合、思考過多による睡眠障害の可能性があります。

アテネ不眠尺度や自己記録の方法・日々の変化の記録例 – 具体的なチェック方法

アテネ不眠尺度(AIS)を参考に日々の症状を数値で記録することで、客観的に自分の睡眠状態を把握できます。記録例としては、以下のテーブルで整理する方法がおすすめです。

| チェック項目 | 日付 | 点数(0-3) | コメント |

|---|---|---|---|

| 寝つきにくさ | 10/13 | 2 | 考えが止まらない |

| 夜中の目覚めの回数 | 10/13 | 1 | 一度起きた |

| 朝の目覚めの良さ | 10/13 | 1 | だるさが残る |

| 全体的な満足度 | 10/13 | 1 | 疲れている |

このような記録を続けることで、変化や改善点を明確に把握できます。

長期化した不眠障害が引き起こす身体・精神・社会的な悪影響 – 不調の波及範囲

「いろいろ考えすぎて眠れない」状態が長期化すると、さまざまな悪影響が現れます。

-

身体的な疲労感・慢性的なだるさが日中に続く

-

集中力低下や記憶力の減退

-

イライラや不安感が高まる

-

免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる

-

仕事や学業のパフォーマンス低下

-

人間関係のトラブルや社会生活への悪影響

長期の不眠は、うつ病や不安障害などの精神的な疾患を引き起こすリスクも高く、早期の対策と受診が重要です。

集中力・免疫力・疲労感・意欲への影響のエビデンス – 客観的な根拠を提示

医療データによると、不眠が続くことでコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌量が上昇し、自律神経のバランスが乱れます。その結果、集中力の極端な低下、免疫細胞の働きの悪化、慢性的な疲労やモチベーションの喪失など多方面に悪影響を及ぼすことがわかっています。不眠状態のセルフチェックと記録を続けることで、早めに自分の変化に気づき、適切な対策へとつなげることが健康維持に役立ちます。

いろいろ考えすぎて眠れない状態の医学的診断と受診の必要性|専門科と検査方法

病院に行くべき目安と症状の重症度評価 – 医療機関受診のタイミング

いろいろ考えすぎて眠れない状態が1週間以上続く場合や、日常生活に影響が出ている場合は、専門の医療機関を受診することが重要です。以下のようなサインがあるときは、早めの相談が推奨されます。

-

毎朝起きるのがつらい、仕事や学業に集中できない

-

食欲ややる気が極端に落ちている

-

強い不安やイライラが続く

-

睡眠薬を服用しても効果を感じにくい

-

毎日悩みが止まらず、気分の落ち込みが長引いている

特に、うつや不安障害、不眠症の可能性がある場合は、専門家のチェックによる正確な診断と早期治療で悪化を防げます。医療機関受診を迷っている場合は、上記症状が複数当てはまるかセルフチェックを活用しましょう。

考えすぎや不眠が続く場合の医療機関選びの目安とタイミング – 迷った際の指標

どの診療科を受診すべきか迷ったときは、以下の表を参考にしてください。

| 症状の特徴 | おすすめ診療科 | 受診タイミング |

|---|---|---|

| 夜だけ眠れないが日中は元気 | 睡眠専門外来 | 2週間以上の不眠が続く時 |

| 強い不安・気分の落ち込み | 心療内科・精神科 | 1週間以上継続する時 |

| 身体症状もあり原因不明 | 総合診療科 | すぐに受診を |

受診前には症状を記録して持参すると、スムーズに診断が進みます。

診断基準(ICSD-3・DSM-5)と必要な検査の流れ – 診断時の指標や流れ

診断には国際的な指標も活用されます。代表的なものは「ICSD-3(国際睡眠障害分類)」や「DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル)」です。

| 主な診断基準 | 内容 | 活用例 |

|---|---|---|

| ICSD-3 | 睡眠障害の種類・原因を分類 | 不眠症、睡眠時無呼吸等 |

| DSM-5 | 精神疾患を分類・定義 | うつ病、不安障害等 |

検査では、睡眠障害やうつ病などの併存がないか慎重に確認されます。問診に加え、身体測定や血液検査を行い、必要に応じて睡眠検査も実施されます。

医師による問診や各種睡眠検査(PSG・MSLT等)の目的と流れ – 検査手順や特徴

問診では、睡眠リズムや考えすぎる時間帯、過去の病歴などが詳細に聞かれます。続いて、検査が必要な場合は以下のような方法がよく使われます。

| 検査名 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| ポリソムノグラフィー(PSG) | 睡眠中の脳波・心拍・眼球運動を総合測定 | 睡眠障害の精密診断 |

| 睡眠潜時反復検査(MSLT) | 日中の眠気や入眠までの時間を調べる | ナルコレプシー等の診断 |

これらは睡眠専門外来や一部の心療内科で受けることができます。

心療内科・精神科・睡眠専門外来で受けられる検査と治療の選択肢 – 専門性の違いを整理

医療機関によって得意分野や提供できる治療内容が異なります。適切な診療科の選択が重要です。

| 診療科 | 特徴 | 主な治療 |

|---|---|---|

| 心療内科 | 心身両面のケア、比較的幅広い症状に対応 | カウンセリング、薬物療法 |

| 精神科 | うつ病・パニック障害等の精神疾患対応 | 精神療法、必要に応じ薬物治療 |

| 睡眠専門外来 | 睡眠障害に特化、高度な検査が可能 | 睡眠時検査、認知行動療法等 |

治療方針は一人一人異なりますが、必要に応じて薬物療法や漢方、認知行動療法が選択肢となります。

各診療科の特徴・受診時の準備・治療内容の概説 – 具体的にわかりやすくまとめる

受診前には、自分の睡眠リズムや悩みをメモにまとめておき、直近の健康診断の結果や服薬歴も持参すると良いでしょう。

診療科選びのポイント

-

日常生活・気分の落ち込みが強い場合:精神科や心療内科へ

-

強い睡眠障害や眠れない症状が中心:睡眠専門外来へ

治療は下記のような内容が中心となります。

-

薬物療法(睡眠薬・抗うつ薬・漢方など)や生活指導

-

カウンセリング・認知行動療法(CBT)によるストレス対処法の習得

-

場合によっては身体の不調改善のための運動指導やツボ刺激など東洋医学的アプローチ

状態により併用治療も選択されるため、複数の診療科で相談するのも良い方法です。不安が強い場合も、まずは気軽に相談することが回復への第一歩になります。

医療的介入・薬物療法・心理療法の最新情報|自分に合った治療法の選び方

いろいろ考えすぎて眠れない悩みは決して珍しくありません。生活習慣の見直しやセルフケアが効果的な人もいれば、医療的なサポートが必要なケースも存在します。ここでは、薬物療法・心理療法など多彩な選択肢と、それぞれの特徴や注意点をまとめます。自分に合った治療法を選ぶための指標にもご活用ください。

睡眠薬・抗不安薬・漢方薬の作用と副作用の正しい知識 – 基本情報とリスク

薬物療法は様々な不眠症状に対して広く用いられています。下記のテーブルは主な薬剤の分類とその特徴です。

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 副作用例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 睡眠薬(ベンゾジアゼピン系) | 脳の過度な思考を抑え入眠促進 | 倦怠感、依存 | 即効性が高いが長期使用は要注意 |

| 抗不安薬 | 不安や緊張の緩和 | 眠気、注意力低下 | 不安に伴う不眠に適用される |

| 漢方薬 | 体質改善、ストレス緩和 | 体質による | 副作用が比較的少ない |

服薬は医師の指示を守ることが必須です。安易な自己判断は依存・リスクを高めますので、しっかり相談しながら治療を進めましょう。

最新薬剤・従来薬剤の違いと安全な使い方の実例 – 実際例を交えた解説

従来の睡眠薬や抗不安薬は即効性に優れる一方、依存や耐性のリスクが課題とされてきました。近年では非ベンゾジアゼピン系やメラトニン受容体作動薬といったより安全性に配慮した新薬も選択可能です。たとえば、「最近寝つきが悪くなった40代女性」は漢方薬と合わせて短期的に非ベンゾ系睡眠薬を併用することで早期回復した例もあります。自分の症状や体質に合わせて、医師との対話を重ねて薬剤選択を行うことが大切です。

認知行動療法・暴露療法・マインドフルネスなどの心理的アプローチ – 心理療法の種類と特徴

心理療法は、思考や感情の悪循環を断ち切り、不眠や過度なストレスに有効です。代表的な方法には認知行動療法(CBT)、不安やトラウマに対応する暴露療法、リラックス法として効果の高いマインドフルネスなどがあります。

-

認知行動療法: 睡眠に関するネガティブ思考を修正し、新しい行動パターンを学ぶ。

-

暴露療法: 不安の原因を段階的に経験し、耐性を高めていく。

-

マインドフルネス: 呼吸や今この瞬間に意識を集中し、心身の緊張を和らげる。

これらは、うつ病や不安障害、ADHD傾向など幅広い精神的な課題にも直結して活用できます。

専門家による心理療法とセルフケアの最適組み合わせ例 – セルフ対応と専門治療のバランス

専門家主導の心理療法は短期間で高い効果が期待できますが、セルフケアも重要です。自宅でできる習慣としては呼吸法の実践・日記による思考整理・安眠ツボ刺激が挙げられます。

-

週1回のカウンセリング+毎日の呼吸トレーニング

-

スマートフォンアプリによるマインドフルネスと専門家指導の併用

-

セルフチェックリストで睡眠状況を把握し、必要に応じて専門機関相談

このように自分の状態を客観的に知り、適切な方法を柔軟に取り入れることが大切です。

治療効果を最大化するためのリスク管理・継続受診の重要性 – 継続的なケアの重要ポイント

一時的な改善で安心せず、継続的な受診や自己管理が重要です。不眠症状は日々の生活に影響しやすいため、再発予防や副作用チェック、生活指導などを怠らないことが望まれます。

-

医師の指示通り薬を服用

-

治療経過や副作用を記録

-

不安や気分の変動を正直に伝える

定期的なフォローアップにより、適切な治療の継続が無理なく行えます。

副作用リスクや依存性・リバウンドへの理解と予防策 – 長期的視点のアドバイス

薬物療法には副作用や依存・リバウンドというリスクが存在します。特にベンゾジアゼピン系薬剤の長期使用による依存には十分注意が必要です。

-

定期的な服薬量の見直し

-

中止や変更時は医師の指導を必ず受ける

-

生活習慣の改善を薬物療法と並行して続ける

信頼できる医療機関との連携を保ち、治療終了後もセルフケアを習慣化することで、心地よい睡眠と精神の安定が期待できます。

日常生活で即実践できる思考過多対策|科学的根拠に基づく生活習慣・ストレスマネジメント法

寝る前6時間からの過ごし方・食事・運動の工夫 – 日常でできる具体策

寝る前の行動は睡眠の質に直結します。特に就寝6時間前からの過ごし方が重要で、強い光や電子機器の使用は控えましょう。運動は軽い有酸素運動を日中に取り入れることで、コルチゾール値の調整や副交感神経の活性化に役立ちます。デスクワーク中でもストレッチをこまめに行うと精神状態が安定しやすくなります。夕方以降はカフェインやアルコールを避けることも効果的です。また寝る前に自分のその日の気持ちや考えを書き出すことで、思考過多による不安やストレスを軽減しやすくなります。

摂るべき栄養素(亜鉛・トリプトファン等)と避けるべき食材 – 効果的な食選び

安定した睡眠には、脳内のセロトニンバランスやホルモン分泌の調和が必要です。以下のような栄養管理が重要です。

| 目的 | 推奨食材例 | 避けたい食材例 |

|---|---|---|

| セロトニン合成 | 豆腐、納豆、バナナ、乳製品、卵、鶏むね肉(トリプトファンが豊富) | カフェイン含有飲料 |

| 自律神経の安定 | 牡蠣、牛肉、かぼちゃの種(亜鉛が豊富) | 脂質の多い加工食品 |

| リラックス作用 | 緑茶、カモミールなどのハーブティー | アルコール |

上記のような食材をバランスよく摂取し、特に夕食は消化の良いものを全体量控えめで心がけることがおすすめです。

安眠のための呼吸法・リラクゼーション・瞑想法の詳細手順 – 誰でも始めやすい方法

不安や考えすぎで眠れないときは、簡単な呼吸法やリラクゼーションが効果を発揮します。特に「4-7-8呼吸法」はおすすめです。

4-7-8呼吸法の手順

- 4秒かけて鼻から息を吸い込む

- 7秒間息を止める

- 8秒かけて口から息をゆっくり吐き出す

この流れを1回につき3セット繰り返し行うことで副交感神経が優位になり、心拍数やコルチゾールの低下が促されます。

さらに寝る前の簡単な瞑想やボディスキャンも有効です。瞑想や深呼吸に慣れていない場合は、心拍のリズムや呼吸音に静かに意識を向けることから始めましょう。これによって脳内が徐々にリラックス状態に切り替わり、自然な眠気につながります。

誰でもできる実践的なリラックス法の例と継続のコツ – 簡便かつ有効なアクション

すぐにできるリラックス法には次のようなものがあります。

-

深呼吸やストレッチを寝る前に2分行う

-

アロマを使って香りでリラックスする

-

脳内で1日の出来事を振り返り、「今日はここまで頑張った」とあえて区切りをつける

-

音楽やホワイトノイズを小さめの音で流す

これらの方法を習慣化するには、毎日・同じ時間に実施するのがポイントです。無理なく短時間でも続けることで、心身が自然と睡眠モードに入りやすくなります。

寝具・寝室環境・光・音の最新最適化とパーソナル調整 – 環境を整えるポイント

快適な睡眠には寝具や寝室環境のカスタマイズが不可欠です。布団やマットレスは自分の体格に合ったものを選ぶことが質の良い休息に直結します。光は極力落とし、寝る1時間前からは間接照明か暗めのライトを採用しましょう。音に敏感な方は、遮音カーテンや耳栓を試すと効果的です。また、スマートフォンのブルーライトは寝る直前には避け、デジタル断ちを心がけることもポイントです。

寝室環境の選び方・睡眠ログの取り方・デバイス活用法 – 快眠のための習慣化

睡眠環境の見直しは客観的なデータに基づくのが重要です。睡眠記録アプリやウェアラブルデバイスを活用し、入眠時間や夜中の覚醒回数などを1週間記録します。そこで得た情報を元に、室温や湿度、照明の有無を調整しましょう。

| 改善ポイント | 推奨アクション |

|---|---|

| 温度・湿度管理 | 空調機器や加湿器、除湿器を季節ごとに使用 |

| 騒音対策 | 遮音カーテン・耳栓の利用 |

| 眩しさ削減 | アイマスクや間接照明の活用 |

| 睡眠モニター利用 | アプリ・デバイスで習慣化をサポート |

これらの取り組みを継続することで、いろいろ考えすぎて眠れない悩みの根本的な改善につながります。

考えすぎて眠れない人のためのサプリメント・機能性食品・漢方薬ガイド|比較・選び方・注意点

市販睡眠サポートサプリ・ハーブ系ドリンク・メラトニン製剤の比較 – 市販品の特徴と差

不眠や思考が止まらない夜に使える市販サプリやハーブ系飲料、メラトニン製剤にはそれぞれ特徴があります。下記のテーブルで主要成分や特徴、安全性を比較します。

| 製品タイプ | 主な成分 | 期待できる効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| サプリメント | GABA・L-テアニン | 神経の緊張緩和、リラックス | 過剰摂取に注意 |

| ハーブドリンク | カモミール・ラベンダー | 入眠促進、心身のリラックス | アレルギー体質には要注意 |

| メラトニン | メラトニン | 体内時計調整、寝つき改善 | 一部の国では医師の管理が必要 |

市販品は比較的安全ですが、医薬品との併用や持病ある方・妊婦は医師への相談が推奨されます。

効果・安全性・医薬品との併用事例の詳細比較 – 活用事例ごとの注意点

サプリやハーブ、メラトニンの効果や安全性は成分や体質に強く左右されます。

効果を実感しやすいケース

-

軽いストレスや一過性の不眠

-

環境の変化による入眠困難

注意が必要なケース

-

既存の不眠症、うつ、ADHDなどの診断歴あり

-

睡眠薬や抗うつ薬を服用中

医薬品との併用は思わぬ副作用や効果減弱のリスクがあります。心配な場合は必ず医療機関で相談しましょう。

漢方薬(抑肝散加芍薬・抑肝散加陳皮半夏など)の適応・調合の事例 – 伝統的アプローチの活かし方

抑肝散加芍薬や抑肝散加陳皮半夏は、神経の高ぶりやイライラ、不安感による不眠に用いられる伝統的な漢方です。

漢方は体質や症状を見極めて使用する必要があります。ストレスからくる寝つきの悪さや、精神的な緊張が原因の場合に効果が期待されます。

主な利点は複数成分による相乗効果と、睡眠薬よりも穏やかで依存性が低い点です。ただし、自己判断せずに専門家の助言を受けることが大切です。

体質タイプ別の漢方選び・副作用リスク・中医学理論の要点 – 個別対応のコツ

漢方は個人ごとの体質や状態にあわせた処方が重要です。

代表的な指標は下記の通りです。

-

神経質・ストレス過多型⇒抑肝散加芍薬

-

消化不良・胸のつかえ型⇒抑肝散加陳皮半夏

-

心身のだるさ伴う型⇒帰脾湯など

副作用としては胃腸障害や体質不一致による逆効果が報告されています。持病や薬との併用時は、必ず漢方専門医に相談してください。

サプリ・漢方の選び方や個人差・医療機関との連携の重要性 – 買う前に知っておく基本

多種多様なサプリや漢方がありますが、自分に合うものを見極めることが大切です。

ポイントを箇条書きでまとめます。

-

選ぶ前に症状・体質を客観的に把握する

-

ラベルや成分表記を必ず確認する

-

医療機関や薬局でプロに相談する

特に持病や他の薬の服用歴がある場合、医師の意見を仰ぐことが最重要になります。判断に迷った場合は自己流に走らず、専門家の意見を取り入れましょう。

市販サプリ・漢方の自己判断リスクと専門家相談の落としどころ – 正しい利用法

市販サプリや漢方薬は、あくまでも補助的な手段です。

自己判断での長期使用や併用はリスクがつきまといます。

-

定められた用法・用量を守る

-

効果が不十分な場合、医師や登録販売者に相談する

-

新たな体調変化や副作用があればすぐに中止

眠れない原因や状態は本人が気付きにくいことも多いため、専門家との連携を大切にすることが健康的な睡眠への第一歩です。

専門書・学会・公的データに基づく根拠と事例紹介|信頼性の高い情報源の活用法

最新の睡眠・心理学分野の研究と専門家監修情報のまとめ – 研究や公的機関の内容

いろいろ考えすぎて眠れない場合、その背景にはストレスや精神状態、生活習慣の関与が指摘されています。睡眠研究で知られる大学病院や日本睡眠学会、厚生労働省が提供する不眠や睡眠障害のガイドラインを参考にすることで、信頼性の高い情報を得ることができます。

睡眠不足や思考過多が続くと、コルチゾールなどのストレスホルモンが増加し、脳の覚醒状態が高まりやすくなります。専門家監修の書籍や公的データによれば、睡眠リズムの乱れが自律神経に影響を及ぼし、不眠症や睡眠障害の一因となるケースも少なくありません。また、HSPやADHD、うつ病といった診断がなされることもあります。

最新の情報を活用するには「監修者名や発行元、掲載年」などを確認し、信頼できる根拠を持つ資料を選ぶことが大切です。

参考書籍・論文・公的調査データの紹介と読み方のコツ – 情報源の見極め方

正しい知識を得るためには、専門書や公的な調査データの利用がおすすめです。

| 資料名 | 見極めポイント | 内容の特徴 |

|---|---|---|

| 日本睡眠学会のガイドライン | 発行団体や監修者を確認 | 医学的根拠があり安心して活用できる情報 |

| 厚生労働省「睡眠の質向上」冊子 | 公的機関である事をチェック | 睡眠障害・不眠症の症状や対処法 |

| 医学論文(例:PubMed掲載の研究) | 査読済みかどうか、発表年など | 最新の臨床研究データや症例報告を把握しやすい |

選択の際は「内容の更新日」や「複数のデータを比較する」意識が重要となります。

実際に改善した人の体験談・口コミ・症例紹介 – 具体例で理解を深める

SNSや医療サイト、書籍では思考過多による不眠に悩んだ方の体験談も豊富です。例えば仕事や家族の悩みで毎日不眠状態に陥った人が、専門医の助言で生活リズムを整えたり、マインドフルネスや呼吸法を実践した結果、徐々に入眠できるようになった例は多く報告されています。薬や漢方に頼る前にセルフケアを行ったことで症状が軽減したとの声も目立ちます。

また、HSPやADHD傾向があり音や光に敏感な人が「耳の後ろや足のツボ押し」を取り入れたところ、リラックスしやすくなったという事例も確認できます。

多様なケースから学ぶ「考えすぎの眠れなさ」克服法の実例 – ケースごとのポイント

-

20代女性(HSP傾向):

生活音や人間関係の些細な変化でも眠れなくなるが、寝る前に日記を書き自分の感情と向き合うことで改善傾向。

-

30代男性(仕事ストレス):

長時間のデスクワークと脳疲労で不眠。運動やストレッチを日課にし、一定時間にはスマホを見ない習慣を徹底することで入眠がスムーズに。

-

50代女性(うつ症状あり):

思考が止まらず夜間頻繁に目が覚める。医療機関受診後、必要に応じ薬の処方とカウンセリングにより日常生活が安定した。

毎日続けられる簡単なセルフケアが克服の近道であることが共通しています。

再発防止・持続的な改善につなげるフォローアップ情報 – 長く改善を続ける工夫

安定した睡眠を保つためには日々のセルフチェックが重要です。自覚症状が再発していないかを簡単なリストで確認したり、不安やストレスが強まった時は適宜専門医に相談することがベストです。

| 維持のコツ | 詳細例 |

|---|---|

| 日々の生活リズムの維持 | 決まった時間に起床・就寝、光を浴びる習慣 |

| セルフケアの継続 | 呼吸法・ツボ押し・適度な運動を続ける |

| 定期的な健康チェック | 体調・メンタルの変化は早めに専門医へ相談 |

状況に応じてセルフケア法や医療機関の受診頻度を調整し、持続的なサポート体制を築くことがポイントです。

いろいろ考えすぎて眠れない状態の早期改善フローチャートと行動計画

いろいろ考えすぎて眠れないと感じたとき、早期に正しい対処を行うことが重要です。下記のフローチャートを参考に、自分の状態と行動を確認しましょう。

| 症状の進行 | 対応方法 |

|---|---|

| 思い悩んで眠れない日が数日続く | セルフケアの強化 ・リラックス法を取り入れる ・生活習慣の見直し ・日記やメモで思考整理 |

| 1週間以上不眠や体調不良が進行 | 専門機関相談を検討 ・症状記録を持参 ・心療内科や睡眠外来を受診 |

| うつ症状や日常生活に支障を感じる | 医師の診断・治療が必要 ・薬物治療やカウンセリング ・職場や学校への相談もすすめる |

この流れで、自分に最適なアクションを即時に判断できます。焦らず、自分の状況を客観的に把握することが睡眠改善の第一歩です。

症状段階別の対処法と受診・セルフケア・家族支援の流れ – 状況に合わせた具体的アクション

いろいろ考えすぎて眠れない場合には、症状の度合いに応じたアクションが必要です。

自分でできるセルフケア例

-

就寝前のスマホ・パソコン利用を控える

-

呼吸法や瞑想などリラクゼーション法の実践

-

寝る前に「気になることリスト」を書き出して頭の整理

家族や周囲による支援

-

本人が話しやすい環境をつくる

-

無理な励ましや否定を控える

-

必要に応じ医療機関受診をすすめる

上記を踏まえ自身で対応が難しい場合は、家族や周囲のサポートを活用して症状の悪化を防ぐことが大切です。

心配な場合の病院受診フローチャートと準備すべき事前情報 – 判断基準と準備

医療機関の受診を迷ったときは以下の基準で判断してください。

受診が必要なサイン

-

1週間以上睡眠障害が続く

-

日常生活や仕事・学業に著しい影響

-

憂うつ感や絶望感、食欲低下などがはっきり現れる

病院受診の準備リスト

- 睡眠日誌(起床・就寝時刻、目覚めの回数など)

- 気分や体調の変化メモ

- 経過中のセルフケア内容

- 他の持病や服用中の薬一覧

- 困っていること・困難な場面の具体例

これらの情報を整理しておくと、医師への相談がスムーズに進みます。

家族や周囲ができるサポート・職場への理解促進法 – 周囲への配慮・啓発の実践

睡眠に悩む人をサポートする際は、以下の点を重視しましょう。

サポートの基本

-

本人の気持ちや悩みを否定しない

-

状態を責めたり完璧を求めすぎない

-

一緒に医療機関へ同行するなど実践的なサポート

職場で実践したい理解の促進策

-

無理な残業の軽減や休養の確保

-

メンタルヘルスに関する相談機会の提供

-

プライバシーの配慮とオープンなコミュニケーション

周囲の理解と協力によって、本人の安心感が高まり回復を早める効果が期待できます。

家族・上司・同僚が取るべき配慮とコミュニケーション術 – 効果的な協力体制

本人を支援するうえでのコミュニケーション術のポイントは以下の通りです。

うまく支えるための会話例

- 「ゆっくり休めるように応援してるよ」

- 「辛かったら、無理せず言ってね」

- 「必要なら必要なサポートをするよ」

- 急かさず、状況を聞く姿勢を大切にする

このような声かけは、眠れないことで自己否定に陥っている本人に安心感を与える役割を果たします。過度な指示やアドバイスよりも、共感と傾聴が効果的です。

改善までの記録の取り方・モニタリング方法・振り返りのポイント – 経過観察の進め方

不眠や思考の多さがどのように改善されているかを、日々記録しておくことが重要です。

記録例

-

就寝・起床・中途覚醒の時刻

-

その日の気分やストレスレベル

-

行ったセルフケアや運動、食事習慣

モニタリングのポイント

-

睡眠の質や症状の強さを週ごとにチェック

-

状態が良くなっている変化を見逃さず記録

客観的な記録は、医療機関への相談時やセルフケアの見直しに役立ちます。

効果測定・経過観察・生活改善のPDCAサイクル構築 – 日常的な見直し

睡眠改善のためにはPDCAサイクルを意識した日常管理が有効です。

PDCAサイクルの進め方

- Plan(計画): 目標設定(例:23時就寝、夜スマホを使わない)

- Do(実行): 具体的な行動を実施

- Check(評価): 睡眠日記などで効果を測定

- Act(見直し): うまくいかなければ方法を修正

強調しておきたいのは、無理のない範囲で進めることです。焦らず小さな変化を楽しみながら、生活全体の質の向上へつなげていきましょう。

いろいろ考えすぎて眠れない状態に関するよくある質問・実例Q&Aコーナー

症例別・状況別・年代別の多様な疑問に詳細回答 – 実際のケースに沿ったアドバイス

考えすぎて眠れない状態にはさまざまな疑問があります。ここでは年齢や症状、シチュエーションごとによくいただく質問にお答えします。

| 疑問 | 回答 |

|---|---|

| どうして夜になると考えすぎてしまうのか? | 日中のストレスや不安が脳に残り、副交感神経が優位になりにくいことが影響します。また、SNSや仕事、家庭の心配事が脳を刺激し続け、思考の連鎖を引き起こします。 |

| どんな病気や症状が関係していますか? | うつ病や不眠症、HSP、ADHDなどの精神的・神経的な疾患が背景となる場合もあります。特に「眠れない病気」の検索も多く、気になる方はセルフチェックや専門相談をおすすめします。 |

| 薬や漢方、ツボは効果的ですか? | 睡眠薬や漢方は一時的なサポートとして利用できますが、自己判断での継続は避け医師に相談してください。ツボ刺激や呼吸法もリラックス効果があり、実践もしやすいです。 |

| 何日も眠れないときはどうするべき? | 毎日続く場合や強い不安・気分の落ち込みがあるときは、病院や専門外来の受診が安心です。早めの受診が症状悪化を防ぎます。 |

実体験をもとにした「なぜそうなったのか」「どう乗り越えたのか」の本音対談 – 利用者や専門家の実例

実際に悩んだ方や専門家の体験事例を紹介します。

- 30代女性(HSP傾向)

仕事や人間関係のことを夜にふと思い出して眠れなくなる日が続きました。思考が止まらず不安でいっぱいでしたが、呼吸法や日記を書くことを習慣化したことで心が落ち着き、徐々に眠れるようになりました。

- 40代男性(仕事のストレス)

上司とのやり取りや業務内容を考えて夜間覚醒。まずは運動と就寝前のスマホ制限を徹底。改善が感じられないときは心療内科へ相談し、適切なアドバイスと専門的なケアのもと改善につながりました。

- 専門家のアドバイス

精神科医によると、不眠や思考過多の症状にはコルチゾール増加や自律神経の乱れが関係します。適度な休息、規則正しい運動、ストレス対策が重要です。セルフケアで改善しなければ医療のサポートを活用しましょう。

記事全体の総まとめと次への一歩を後押しする行動プラン – これからの実践案内

様々な状況や原因に応じて、少しずつ生活を整えることが大切です。今日からはじめられる実践的アクションを紹介します。

-

まずは自分の状態を客観的に把握する(セルフチェック)

-

寝る前に深呼吸やストレッチを取り入れる

-

不安、気になることは紙に書き出し頭の中を整理する

-

毎日決まった時間に寝起きし身体のリズムを作る

-

効果を感じない・症状が重いときは早めに専門家へ相談する

もし悩みが続くようでしたら、ご自身の症状や不安を無理に抑え込まず、安心できるサポート先や医療機関もぜひ活用してください。