「鏡で顎を引いたとき、なぜか二重顎が強調されて老けた印象に…」とショックを受けた経験はありませんか?実は、20代〜40代女性の約3人に1人が「痩せているのに二重顎が気になる」と感じているという調査報告もあります。

その主な原因は、顎下の脂肪蓄積や皮膚のたるみ、筋力の低下、そしてスマホやパソコン作業が増える現代ならではの姿勢不良など、多岐にわたります。特に姿勢の悪化はここ10年で急増しており、「長時間のスマホ使用で首が前に出る」と二重顎のリスクが高まることが確認されています。

知らないうちに間違った顎の引き方をしてしまうと、印象を悪くするどころか、逆効果になる可能性も。「他人からの見え方が気になる」「正しくケアするにはどうしたらいい?」という悩みを感じている方も少なくありません。

このページでは、医学的視点から最新の解剖学データをもとに、二重顎の原因と効果的な予防・改善策まで徹底解説。「どこから直すべきか分からない」方も、すぐに実践できるセルフケアや正しい姿勢習慣、症状に合った美容医療まで一気にわかります。

放置するとさらに輪郭が崩れて後悔する前に、自分に合った対策を見つけてみませんか?

顎を引くと二重顎になる原因とメカニズムの徹底解説 – 解剖学的視点と生活影響

顎下の脂肪蓄積と皮膚たるみが二重顎を強調する理由

顎を引いたときに二重顎が目立つ主な理由は、顎下に脂肪とたるんだ皮膚が集まりやすい構造にあります。特に日本人は骨格的に顎が小さく、皮膚が薄い傾向があるため、脂肪や皮膚のたるみが強調されやすいのが特徴です。加齢や体重の増加により顎下の脂肪が増えると、自然とフェイスラインが崩れやすくなります。

下記の表は、顎下の特徴と二重顎になりやすい傾向をまとめたものです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 脂肪蓄積部位 | 顎下(皮下脂肪が溜まりやすい) |

| 皮膚の特徴 | 薄く、年齢とともに弾力が低下 |

| 骨格の傾向 | 顎が小さい・後退していると目立ちやすい |

| 強調される動作 | 顎を引く、下を向く、写真を撮る時など |

脂肪のつきやすい部位としての顎下の特徴と影響

顎下は脂肪がつきやすい部位のひとつです。食事や生活習慣が乱れると、まず顎下に脂肪が蓄積しやすくなります。*太ってないのに二重顎になる*ケースも、顔や顎周辺だけ部分的に脂肪がつきやすい体質や骨格によるものがあり、痩せ型でも注意が必要です。また、「写真を撮る」「証明写真で顎を引く」といったシーンでは、顎下に皮膚と脂肪が集まり、二重あごが強調されがちです。

皮膚の薄さや加齢によるたるみのメカニズム

加齢や肌弾力の低下は、二重顎の大きな原因です。皮膚が薄くなり、水分やコラーゲンが減少すると、ハリのない状態になり下に垂れやすくなります。さらに年齢を重ねることで、顔全体の脂肪が下垂し、顎下に集まりやすくなることも要因です。クリニックでのたるみ治療やリフト施術が注目される理由はここにあります。

筋力低下と筋肉の硬直がもたらす因果関係

二重顎は脂肪や皮膚の影響だけでなく、筋肉の衰えや使い方にも深い関係があることがわかっています。現代人は咀嚼回数が減少し、表情筋や側頭筋の活動が不足しがち。筋肉が弱まることで、フェイスラインを支える力が低下し、顎下の皮膚や脂肪がたるみやすくなります。

リスト:顎下の筋肉が弱まる主な原因

-

咀嚼回数の減少

-

柔らかい食べ物の摂取が多い

-

無意識の頬杖や噛み癖

-

表情が乏しい生活

側頭筋・舌骨筋群など顎周辺筋肉の役割と衰えの影響

側頭筋や舌骨筋群は、顎や首周りのラインを保つための重要な筋肉です。これらの筋力が低下すると、皮膚を持ち上げる力も弱まり、顎を引いた時に皮膚や脂肪がたるんで二重顎が目立ちます。日常的なトレーニングや表情筋を鍛えることは、二重顎予防に非常に効果的です。

噛み癖や頬杖、柔らかい食べ物が及ぼす筋力低下の解説

片側噛みや頬杖の癖は、特定の筋肉への負担を増し、逆に他の筋肉の活動を弱めます。また、食事で噛む回数が減ると筋力が低下しやすくなります。以下は、日常生活で避けるべき行動の例です。

-

片側だけで噛む癖がついている

-

食事が柔らかく噛む回数が少ない

-

頬杖をよくつく

-

スマホや本を見ながら食事をする

これらの日常的な行動を見直すだけでも、二重顎の改善が期待できます。

姿勢不良(ストレートネック・猫背)との関連と実態

近年増えているストレートネックや猫背も、二重顎の大きな原因です。頭部が前方に突き出ることで、首や顎下の筋肉バランスが崩れ、フェイスラインのもたつきが生じます。

| 姿勢のタイプ | フェイスラインへの影響 |

|---|---|

| ストレートネック | 首が前に出て顎下のたるみが強調される |

| 猫背 | 頭部前傾による皮膚や筋肉のゆるみ |

| 良い姿勢 | 顎下がスッキリしフェイスラインが明瞭になる |

頭部の前方突出によるフェイスラインへの影響

ストレートネックは首のS字カーブが失われ、頭が前方に突出します。この状態では顎下の筋肉が引き伸ばされ、脂肪や皮膚が下方に溜まりやすくなります。その結果、顎を引く・下を向く動作で二重顎がより強調されることになります。

スマホ・PC作業による姿勢悪化の現代的背景

スマホやPC作業の増加により、長時間同じ姿勢を続ける現代人が増えています。これにより首や肩、顎周辺の筋肉が緊張し、フェイスラインのたるみや二重顎リスクが高まっています。特に画面を見るために頭部が前傾しがちです。作業中はこまめに姿勢を調整し、首を伸ばすストレッチや休憩をとることが重要です。

痩せているのに顎を引くと二重顎になる理由 – 骨格・遺伝・体型別タイプ別分析

痩せているのに顎を引くと二重顎が目立つ現象には、様々な要因が関係しています。単純に脂肪の蓄積だけでなく、骨格や遺伝、姿勢や生活習慣が深く影響しています。下記の比較表で、タイプ別に分けた主な特徴を整理しました。

| タイプ | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 骨格型 | 顎が小さい・後退している、遺伝的要素 | うつむくと二重顎が強調されやすい |

| 生活習慣型 | 姿勢不良・筋力不足・むくみ | 表情筋の衰えや猫背、日常動作の積み重ねが影響 |

| 生理的要因型 | リンパや血液循環不足、加齢、ホルモンバランス | むくみ・容易にたるみやすい |

どのタイプも、体重や脂肪の量だけが二重顎の全てではなく、さまざまな要素が複合して現れることに注意が必要です。

骨格的に顎が小さい人の特徴と二重顎発生メカニズム

顎が小さい、もしくは顎の骨が後退している方は、脂肪が少なくても皮膚や筋肉が支える土台が不足し、顎を引くことで皮膚や脂肪がたるみやすくなります。顎の小さい骨格は横顔や写真撮影時に二重顎が強調されるケースが多く、フェイスラインがぼやけがちです。ハードなダイエットをしても二重顎だけが目立つパターンもあり、このようなケースは骨格対策を考える必要があります。

遺伝的要素が与える顎の大きさと骨格構造の違い

顎やフェイスラインの形状は遺伝の影響が大きく、親族に同じ特徴を持つ方がいる場合は遺伝性二重顎の可能性が高いです。特に東洋人は欧米人に比べて下顎が小さめの傾向があり、体型にかかわらず顎から首にかけてのラインが重なりやすくなります。骨格そのものの形が二重顎に影響するため、ケアやトレーニングだけで完璧には改善しきれないケースもあります。

うつむくと特に目立つ骨格型二重顎の特徴

骨格型の二重顎は、特に下を向いた時や顎を引いた時に目立ちます。これは下顎の支えが弱いため、皮膚や筋肉が自然に下方へ集まってしまうためです。証明写真や自撮りで顎を引くとフェイスラインがもたついくのはこのタイプによく見られる現象です。また、写真写りを気にして顎を引く習慣がついていると、逆に二重顎が悪目立ちしてしまう点にも注意が必要です。

痩せ型でも起こる二重顎の生理的・生活習慣的要因

痩せ型の方に見られる二重顎は、皮下脂肪の量ではなく日常生活や身体機能による影響が大きくなります。特に姿勢が悪い、ストレートネック、デスクワークが中心など、現代的な生活習慣が大きな要因となる場合があります。筋肉やリンパの働きが衰えることで、老廃物がたまりやすくなり、すっきりしたフェイスラインが維持できなくなります。

血液・リンパ循環不足やむくみの関係

身体のめぐりが悪くなると、むくみが生じて皮膚や筋肉が垂れ下がりやすくなり、特に朝や長時間同じ姿勢を続けた後に二重顎が出やすくなります。ストレートネックや猫背も血流やリンパの流れを阻害し、顔や顎にむくみを生じさせます。

強調ポイント

-

首まわり・肩甲骨ストレッチで循環促進

-

長時間のスマホ・パソコン作業は定期的に休憩

-

塩分摂取を控える

表情筋や口周りの筋力不足が引き起こすたるみ

普段から無表情だったり、柔らかいものばかり食べる習慣があると、口元やあごまわりの筋肉が衰えてたるみやすくなります。咀嚼回数が少ないと顎下の筋肉が刺激されず、たるみが加速します。また、口呼吸やポカン口、頬杖なども二重顎のリスクを高めます。

強調ポイント

-

表情筋トレーニングやフェイスリフト運動の習慣化

-

硬い食べ物やガムを噛むことで筋肉に刺激を与える

-

日常生活での姿勢と噛み合わせの意識

これらの対策により、痩せ型でも二重顎を予防し、フェイスラインを美しく保つことが可能です。

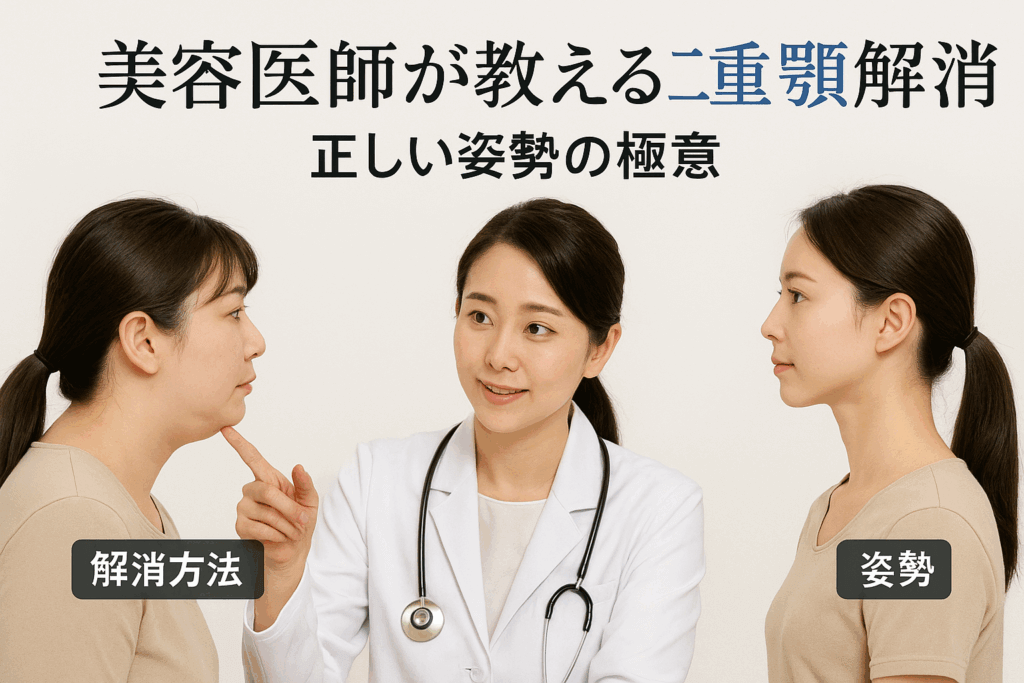

正しい顎の引き方と二重顎を防ぐ姿勢・動作のポイント

顎を引く際、誤った姿勢や癖が二重顎の目立つ大きな原因です。正しい方法を身につけることで、フェイスラインを引き締めるだけでなく、健康的な印象を与えられます。

姿勢と動作の違いを正しく認識し、日常の生活習慣や仕事中・撮影時などシーンごとに対応することが重要です。以下のテーブルでは正しい顎の引き方と間違った例をまとめています。

| ポイント | 正しい例 | 間違った例 |

|---|---|---|

| 顎の引き方 | 首の後ろを伸ばす意識で顎を軽く引く | 顎を無理に下に押しつけ過ぎる |

| 姿勢 | 背筋を伸ばし肩を下げる | 猫背・前かがみのまま顎だけ引く |

| 口元 | 軽く口を閉じる | 唇を強く噛みしめる |

主な注意点として、首を引き過ぎないこと、顎だけを無理に動かさないこと、肩や背中の姿勢もセットで意識することが大切です。

「顎を引く」と「首を引く」の違いと正しい姿勢指導

「顎を引く」と「首を引く」は似ているようで異なります。実際、多くの方が首を引くことで無意識にあご下の皮膚や脂肪が寄り、二重顎が強調されてしまいます。正しくは、「背筋を伸ばし、頭のてっぺんを真上に引き上げるイメージ」で顎を軽く後ろに引き、首と顎の位置を整えることが重要です。

首を過度に引いてしまうとストレートネックやフェイスラインの乱れ、肩こりの原因にもなるため注意してください。

間違った顎の引き方が顔の印象を悪くする理由

間違った顎の引き方は、フェイスラインが崩れて「むくみ」「たるみ」「二重顎」が目立つだけでなく、顔全体の印象も老けて見えがちです。

ポイント

-

顎のみが下に沈み込むと輪郭がぼやける

-

首の筋肉やリンパの流れが悪化しやすい

-

撮影や対面時に自信がない表情に見える

これらを避けるには、「あご下から首筋にかけてなだらかなラインを意識する」「背筋を伸ばす」「目線をまっすぐ」にすることが有効です。

少し顎を上げる工夫で小顔効果を高める実践例

顎をやや上げ気味にセットすると、あご下のたるみが伸び、フェイスラインがスッキリ見えやすくなります。写真撮影や人前に立つ場面で特に有効です。

-

あごを数ミリ上げるだけで印象が大きく変わる

-

背筋を伸ばし、顎・首・肩を一列に意識

-

斜め上から撮影することで小顔に演出できる

こうした小さな工夫の積み重ねで、自然な小顔効果も期待できます。

写真や証明写真で二重顎を避けるためのテクニック

証明写真やスマホ自撮りで「顎を引いたつもりが二重顎に」という経験は少なくありません。これは、表情と姿勢の微妙な違いが大きな差となって表れるためです。

よくある失敗例

-

肩を丸めて首を縮めてしまう

-

唇やあご下に緊張が出て表情が硬くなる

-

目線が下向きになり顔全体が暗くなる

おすすめテクニック

-

顎は軽く引き、首をすっと伸ばす

-

カメラをやや上から見下ろす位置で撮影する

-

口角をほんの少し上げてリラックスした表情に

| おすすめアングル | 顔の印象 | 二重顎対策の効果 |

|---|---|---|

| カメラを目線の少し上に | 明るくシャープ | 二重顎が映らずすっきり |

| 背筋を伸ばす | 自信のある印象 | フェイスラインが明確に |

撮影時のポーズや表情作りの具体的アドバイス

証明写真や記念撮影で慌てないために、直前にできる手軽なコツを紹介します。

-

首・肩のストレッチで緊張を取る

-

目線をカメラやや上に合わせる

-

顎下のラインを意識して輪郭がきれいに出るようにする

-

唇は自然に、口角をわずかに上げ「軽い笑顔」で

これらを意識するだけで、二重顎が目立たず、すっきりとした印象を演出できます。日常の癖と一緒にケアすることで、日頃から自信のある表情とフェイスラインが手に入ります。

顎を引くことで改善できることと逆効果になる落とし穴

顎を引く動作がもたらす美容・健康上のメリット

顎を正しく引くことは、美容や健康の観点から非常に多くのメリットをもたらします。まず、日常生活での自然な顎の位置を意識することで、首のラインが整い、フェイスラインがすっきりと見えるようになります。これは肌のたるみの予防や二重顎の目立ちにくさにもつながります。さらに、顎を適切に引く癖をつけることで、首から肩にかけての姿勢改善効果が期待でき、ストレートネックや肩こり、頭痛の軽減にも役立ちます。

写真を撮る際や証明写真でも顎を引くテクニックを意識すると、小顔効果や洗練された印象を与えやすくなります。仕事や日常の場面での印象アップにも貢献します。近年はスマートフォンやパソコン作業によって下を向く時間が増えがちですが、正しい顎の位置を保つことは、自律神経の安定や呼吸のしやすさにも好影響を与えるため、全身の健康維持にも有効です。

首のラインを整えフェイスラインがすっきり見える場合

正しい顎の引き方は、首とフェイスラインがきれいに出るため、顔全体がシャープな印象になります。特に痩せているのに二重顎が気になる場合でも、筋肉の使い方や姿勢を見直すことで解消が期待できます。下記のポイントを意識することで、見た目の印象は大きく変わります。

-

顎先を軽く引き、耳と肩が一直線になる意識を持つ

-

首の後ろを伸ばし、背筋をすらっと伸ばす

-

上記姿勢を維持したまま軽く微笑む

この姿勢を習慣化することで、表情筋や首回りの筋肉の負担が軽減され、脂肪や老廃物の蓄積を予防します。正しい方法で顎を引くことが、二重顎の予防やフェイスラインの維持にとても有効です。

誤った顎の引き方による筋肉疲労や顎関節への悪影響

顎を引く際に無理な力みや不自然な動作を伴うと、逆に筋肉や顎関節に不調を招く恐れがあります。例えば、顎を強く引きすぎてしまうと、首や顎周辺の筋肉が過度に緊張したり、顎関節に負担がかかりやすくなります。これが長期間継続すると、慢性的な痛みや違和感につながることも少なくありません。

下記の表に、正しい顎の引き方と誤った方法を比較しています。

| パターン | 具体例 | 影響の違い |

|---|---|---|

| 正しい顎の引き方 | 軽く顎を引き、首筋全体を伸ばす | フェイスラインすっきり、姿勢改善 |

| 誤ったやり方 | 強く顎を引きすぎる、下顎だけを無理に引っ込める | 筋肉痛、顎関節の不快感 |

顎を強く引きすぎることで起こる痛みや違和感の実態解説

顎を強く引きすぎることで実際に感じる不調は以下のようなものがあります。

-

首や肩に強い張りやこりを感じる

-

顎関節に違和感や痛みが出る

-

表情筋が常に緊張し、顔のバランスが崩れる

-

呼吸が浅くなり、疲労感が増す

特にストレートネックや元々顎が小さい場合、誤った姿勢で無理に顎を引くと逆に二重顎が目立ったり、辛さが増すことがあるため注意が必要です。自分の骨格や筋肉状態に合った適切なトレーニング方法を取り入れ、無理のない範囲で顎を引くことが、美しさと健康の鍵となります。

顎まわりの筋力強化とストレッチによる二重顎解消トレーニング

簡単にできる筋力トレーニングとストレッチメニュー紹介

顎まわりの筋力を強化し、正しいフェイスラインを保つことは二重顎の予防と改善につながります。特に、側頭筋や顎下筋群は顔の輪郭を形づくる重要なパーツです。毎日のちょっとした意識とトレーニングで、たるみや脂肪の蓄積を防ぐことができます。

取り組みやすいストレッチと筋トレメニュー例

| 種類 | やり方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 顎あげストレッチ | 天井を見上げて下顎を突き出す | 顎下〜首全体の筋肉強化 |

| ガム噛みエクササイズ | 硬めのガムを咀嚼する | 咬筋・側頭筋の活性化 |

| 舌出しストレッチ | 舌をしっかり前に突き出す | 顎下筋・舌骨筋のトレーニング |

| ほほ引き上げ運動 | 指で軽く両頬を上げてキープ | フェイスラインリフト効果 |

日常のスキマ時間でできる動きばかりのため、続けやすく無理なく生活に取り入れられます。

側頭筋・顎下筋群を鍛える実践的エクササイズ解説

側頭筋や顎下筋群は二重顎の改善に重要な筋肉です。日々使われにくい筋肉を刺激することで、フェイスラインの引き締めや脂肪対策が期待できます。

- 顎を引く運動

首を伸ばしながら顎をゆっくり引き、10秒キープ。これを1回5セット。

- 舌回し運動

口を閉じたまま舌で歯茎をなぞるよう大きく回転。右回り・左回り各20回ずつ。

- 側頭筋マッサージ

側頭部を円を描くように軽くマッサージすることで血流アップとリフトアップ効果。

これらの継続で、筋肉の働きを促しフェイスラインがスッキリしやすくなります。

日常生活に無理なく取り入れやすい続けやすい方法

続けるためには習慣化が大切です。無理せず生活に組み込めるポイントを紹介します。

-

歯磨きや入浴タイムにストレッチを取り入れる

-

スマホやデスクワーク中に首や顎の位置を意識

-

何気ないタイミングで舌体操やほほの運動を実践

-

1日数分、テレビを見ながらエクササイズを行う

毎日少しずつでも意識して行うことで、顎下のむくみやたるみの予防に効果的です。リラックスしながらできるので三日坊主にもなりにくいメリットがあります。

顎を引くトレーニング方法の具体例と注意点

顎を引く動作は姿勢改善や小顔効果が期待されますが、やり方を誤るとストレートネックや痛みに繋がることがあります。安全かつ効果的な手順をしっかり押さえましょう。

正しい顎引きトレーニングのステップ

- 背筋を伸ばし椅子に座る

- あごを軽く引いて首の後ろを真っ直ぐに

- 肩の力を抜いたまま、10秒キープ

- 5回を1セット、1日2セット目標

意識するポイント

-

首や頸椎に過度な負担をかけない

-

顔全体が下を向かないよう注意

-

痛みが出た場合はすぐに中止する

顎を引くのが苦しい、違和感がある場合はやり方を見直し、痛みが続くケースでは専門機関への相談がおすすめです。

初心者がつまずきやすいポイントと改善策

初めてトレーニングする方は以下の点でつまずきやすいです。

-

姿勢が維持できない

-

首や肩に余計な力が入る

-

正しい動作が分かりにくい

-

継続が難しい

解決策リスト

-

鏡の前でフォームを確認する

-

スマホでタイマーやリマインダーを活用

-

1日の決まったタイミングに実施

-

慣れるまでは短時間&回数少なめスタート

強調したいのは、「完璧なフォームよりも継続」。姿勢や動きが不安な場合は、YouTubeなどの動画解説も積極的に利用し正しいやり方を身につけましょう。

生活習慣の見直しで根本ケア – 食事、睡眠、姿勢の改善

日常の生活習慣を改善することは、顎を引くと二重顎になる悩みの根本からケアするために欠かせません。とくに食事、睡眠、そして正しい姿勢を意識することで、むくみや脂肪の蓄積を予防し、シャープなフェイスラインを保つサポートになります。

塩分や水分過剰摂取によるむくみ防止策

日々の食生活で意識したいのは塩分の摂りすぎを避けることです。塩分を多く含む食品や加工品を頻繁に摂取すると、体内に水分がたまりやすくなり、顔や顎まわりのむくみの原因になります。また、水分のとり過ぎも同様に注意が必要です。

下記のポイントを意識しましょう。

-

加工食品やインスタント食品は控えめにする

-

一日の塩分摂取量を把握し、目安を守る

-

常温の水やハーブティーなどでこまめに水分補給する

-

体内の余計な水分を排出するカリウム豊富な野菜や果物をとる

食生活のポイントとむくみ解消への影響分析

むくみを防ぐためには日々の食事内容の見直しが必須です。たとえば外食やファストフードに頼りがちな場合は、カリウムやマグネシウムの多い野菜・海藻類を意識的に選ぶようにしましょう。カリウムは体内の余分なナトリウムの排出を促進し、むくみ解消に役立ちます。

| むくみケア食材 | 効果 |

|---|---|

| バナナ、ほうれん草 | カリウムが多く、水分バランスをサポート |

| 海藻、大豆製品 | ミネラル豊富で代謝促進 |

| キュウリ、スイカ | 利尿作用が強く、水分代謝を助ける |

これらの食材を普段の食事に取り入れて、むくみの防止とフェイスラインの維持に役立ててください。

毎日の姿勢確認・修正と睡眠時の枕選びの重要性

デスクワークやスマホ使用時、無意識に猫背やストレートネックになっていませんか。首や肩の姿勢は顎まわりの筋肉やリンパの流れに直結し、姿勢の悪化は二重顎のリスクを高めます。意識的に姿勢をチェックし、適切な高さの枕を使って睡眠中の首の負担を減らしましょう。

-

背骨をS字に保つ座り方や立ち方を意識する

-

脚を組まず両足をしっかり床につける

-

頭が体より前に出ないよう顎を軽く引く

-

枕は高すぎず平らなもの・頸椎をしっかり支えるものを選ぶ

デスクワーク・スマホ対応の正しい姿勢維持法

長時間のデスクワークやスマホ操作では、首が前に出たり下を向く姿勢が続きがちです。これが習慣化するとストレートネックや筋力低下を招きやすく、結果的に二重顎が気になる要因となります。

| 姿勢改善のポイント | 具体策 |

|---|---|

| 画面は目の高さに | ノートPC・スマホは目線より下に置かない |

| 1時間ごとにストレッチ | 首・肩・胸の軽い運動で血行を促進 |

| 顎を軽く引く意識 | 無理なく顎を引いて首筋を伸ばし、呼吸を深くする |

これらの心掛けはフェイスラインの引き締めに効果的なだけでなく、全身の健康にも繋がります。日々の小さな積み重ねが大切です。

医療的・美容的施術による二重顎改善策の全貌

脂肪吸引、ハイフ(HIFU)、糸リフトなど施術の特徴比較

二重顎へのアプローチとして、脂肪吸引、ハイフ(HIFU)、糸リフトといった現代的な施術が主流です。それぞれの施術は、期待できる効果や適応範囲が異なります。下記のテーブルで、代表的な特徴を比較します。

| 施術名 | 主な作用 | 効果持続 | 費用相場 | リスク・注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 脂肪吸引 | 皮下脂肪の吸引除去 | 半永久的 | 約15〜40万円 | 腫れ・内出血・ダウンタイム等 |

| ハイフ(HIFU) | 超音波で皮膚/脂肪層を加熱しリフトアップ | 約6ヶ月 | 約3〜8万円(1回) | 一時的な違和感・軽度の腫れ |

| 糸リフト | 溶ける糸で皮膚を引き上げ | 1〜2年 | 約10〜30万円 | 痛み・感染・凹凸リスク |

脂肪吸引は脂肪細胞自体を減らすため再発しにくく、フェイスラインの大幅な改善が期待できます。ハイフはダウンタイムが短く、施術直後から効果を実感しやすい点が人気です。糸リフトはたるみ・引き締めを同時に狙えることが魅力ですが、数年で体内に吸収されるため定期的なメンテナンスが必要です。

各種施術の効果持続期間、費用感、リスク説明

施術ごとに効果の持続期間やコストは大きく異なります。安全性やトラブル回避のためにも、事前に十分な情報を把握しておきましょう。

-

脂肪吸引:リバウンドしにくいが、腫れや痛み、数日~数週間のダウンタイムが必要です。理想のフェイスライン形成には複数回のシミュレーションが推奨されます。

-

ハイフ(HIFU):1回ごとに効果持続は半年ほど。肌質やたるみ方によって複数回の施術で理想に近づけやすいです。比較的痛みも少ないですが熱感を感じる場合があります。

-

糸リフト:1〜2年で糸が吸収されるものの、術直後からリフト効果がはっきり現れるケースが多いです。細菌感染や凹凸が残るリスクへの注意が必要です。

施術の選択は医師とのカウンセリングを重視し、自身の悩みやライフスタイルに合わせて比較検討しましょう。

骨格的問題への対応策と医師による診断の必要性

骨格や顎の小ささが二重顎に影響している場合は、脂肪吸引やリフトだけで根本改善できないこともあります。顎が小さい・後退しているなどの骨格的要素がある場合には、輪郭形成(下顎プロテーゼなど)や矯正治療も視野に入れるべきです。

医師の診断を受けるメリットは以下の通りです。

-

適切な治療方法の選定ができる

-

術後シミュレーションで仕上がりを可視化

-

安全性やリスク対策のアドバイスが受けられる

自分では判断が難しい場合、まず専門クリニックで相談しましょう。術前には既往歴・アレルギーの申告、必要な検査をしっかり受けることが大切です。

クリニックでの適切な治療選択と事前準備

クリニック選びでは、症例数の多い医療機関や顎・輪郭治療に強い専門院を優先しましょう。複数のカウンセリングを受け、納得できる施術プランを立てることが失敗回避のコツです。

事前準備のチェックリスト

-

信頼できる医療機関をリサーチ

-

効果・リスク・費用に関する医師からの丁寧な説明を受ける

-

不安や疑問は遠慮せず質問する

-

術後のダウンタイムや生活制限を確認

顎を引くと二重顎になる方こそ、専門的な知見と最新医療を活用することで理想のフェイスラインを目指せます。それぞれの施術の特徴・リスクを比較し、自分に合った最善策を選ぶことが大切です。

よくある質問と悩み相談 – 二重顎の疑問を専門家が回答

顎を引いても二重顎にならない方法はあるか?

二重顎を予防・目立たなくするには、姿勢・筋肉・脂肪管理が重要です。日常的なポイントは下記の通りです。

-

正しい姿勢を意識し、猫背やストレートネックを避ける

-

フェイスラインの筋力アップを図るトレーニングを継続する

-

あご下や首のリンパマッサージを行う

-

バランスの良い食生活と十分な水分補給でむくみを予防する

特に、デスクワークやスマホ操作が多い方は、首が前に出る姿勢(ストレートネック)に注意しましょう。筋肉を効果的に鍛える顔ヨガや舌回し体操もおすすめです。

ストレートネックはどうしたら治る?

ストレートネックは現代人に増えている相談です。改善への基本は、正しい頭・首の位置を意識することにあります。日常生活で意識できる改善策をまとめます。

-

長時間同じ姿勢を続けない

-

1時間ごとにストレッチや軽い後屈運動を行う

-

枕の高さや寝具を自分に合ったものに調整する

-

デスク環境を見直し、モニターの高さを目線と合わせる

また、専門の整体や整形外科で姿勢分析を受けるのも有効です。慢性的な痛みや違和感が続く場合は、自己流での矯正は控え医師に相談しましょう。

顎を引く癖を直すにはどうすればよい?

顎を引きすぎる癖は顔や首に余計な負担をかけ、二重顎を目立たせる原因になります。まず自分の姿勢を確認し、以下の習慣づけをおすすめします。

-

肩や背筋をリラックスさせ、頭頂が上から引っ張られている感覚で立つ

-

鏡で横顔をチェックし、耳と肩が一直線になる意識を持つ

-

デスクワーク時は椅子に深く座り、腰と背中を支えるクッションを使う

-

顎を引く必要がある場面(写真撮影など)以外では力を抜く

小まめに自分の姿勢をチェック。スマートフォンのカメラで定期的に確認するのも習慣化のコツです。

痩せているのに二重顎を解消するベストな方法は?

体重が標準でも二重顎になる場合は、骨格・表情筋の衰え・姿勢が主な原因です。脂肪燃焼だけでなく、筋肉や肌のハリを意識した対策が効果的です。

-

口角を上下左右にしっかり動かす表情筋トレーニング

-

舌を上顎につけて10秒キープするエクササイズ

-

タンパク質とビタミンを意識した食事で肌の弾力を高める

-

姿勢矯正でフェイスラインを整える

下記の表を参考に、自分の原因をセルフチェックしましょう。

| タイプ | チェックポイント | 解消のポイント |

|---|---|---|

| 骨格型 | 顎が小さい、下顎が後退している | 姿勢改善+筋力UP |

| 筋力低下型 | 表情筋が硬い、顔が動かしにくい | 表情筋エクササイズ |

| むくみ・たるみ型 | 寝起きに顔がむくむ、皮膚のハリ不足 | マッサージ+保湿 |

写真や証明写真で二重顎を隠す具体的なテクニックは?

証明写真やスナップでは、ちょっとした工夫で二重顎を目立たなくできます。実践しやすいテクニックを紹介します。

-

顎は軽く引きつつ、首をやや前に突き出すイメージで立つ

-

舌を軽く上顎に押し当てるとフェイスラインがシャープに見える

-

照明を下からでなく斜め上や正面から当て影を防ぐ

-

背筋を伸ばし、肩と耳をまっすぐに保つ

-

顔全体を少し上から撮影すると顎下が映りにくい

無料の写真加工アプリでフェイスラインを整えるのも一つの方法です。ただしやりすぎには注意しましょう。

まとめと自分に合った解決策選択のためのポイント整理

顎を引くと二重顎になる動作による二重顎の発生メカニズムの再確認

顎を引くことで二重顎が目立つ現象は、皮下脂肪や筋肉、そして皮膚のたるみが密接に影響しています。特に首やフェイスラインに脂肪がつきやすい場合、あごを引いた時に余分な皮膚や脂肪が集中し、二重顎が強調されます。骨格が小さい・顎が引っ込んでいる方は特にこの傾向が強く現れます。また、日頃の姿勢や筋肉の衰えもメカニズムに関わっており、ストレートネックのような姿勢の癖も二重顎の要因になるため注意が必要です。

| 原因 | 主な特徴 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 脂肪 | 皮下脂肪が多い、体重増加に伴う | 運動・食事改善 |

| 筋力低下 | 表情筋・首筋が衰えている | トレーニング・マッサージ |

| 骨格 | 顎が小さい、奥まっている | 専門家への相談も検討 |

| 姿勢 | 猫背やストレートネック | 姿勢改善エクササイズ |

骨格・筋肉・姿勢・生活習慣それぞれの影響を理解し対策を選ぶ

脂肪の蓄積、筋力の衰え、骨格の特徴、そして日々の姿勢や生活習慣は全て二重顎の原因になり得ます。自分の場合はどれに当てはまるのかセルフチェックを行うことで、対策が見つけやすくなります。

-

正しい姿勢を意識して生活する

-

食生活を見直し脂肪を溜めない工夫をする

-

顎や首の筋肉を鍛えるセルフトレーニングを取り入れる

-

骨格由来が疑われる場合は専門家に相談する

特に写真を撮る際や証明写真など、顎をどの位置に置くと一番自然なフェイスラインになるかを鏡で確認することもポイントです。

実践的セルフケアから専門的施術まで選択肢を幅広く知る重要性

二重顎への対策はセルフケアから専門的施術まで幅広く存在します。自分の原因に合った方法を選ぶことで、より効率的に改善を目指せます。例えば、日常のセルフマッサージやストレッチ、表情筋エクササイズはすぐに取り入れやすいです。生活習慣の改善も合わせて意識しましょう。

深刻な骨格問題や強いたるみが気になる場合は、美容外科や専門クリニックでの相談や施術(脂肪吸引・糸リフトなど)が選択肢となります。無理なダイエットや独自の対策で効果を感じにくい場合は、専門的な意見をもとに安全にケアしましょう。

ポイントのおさらいとして、セルフケアと医療機関の施術をうまく使い分けて、自分にぴったりの方法を見つけることが二重顎改善への一番の近道です。