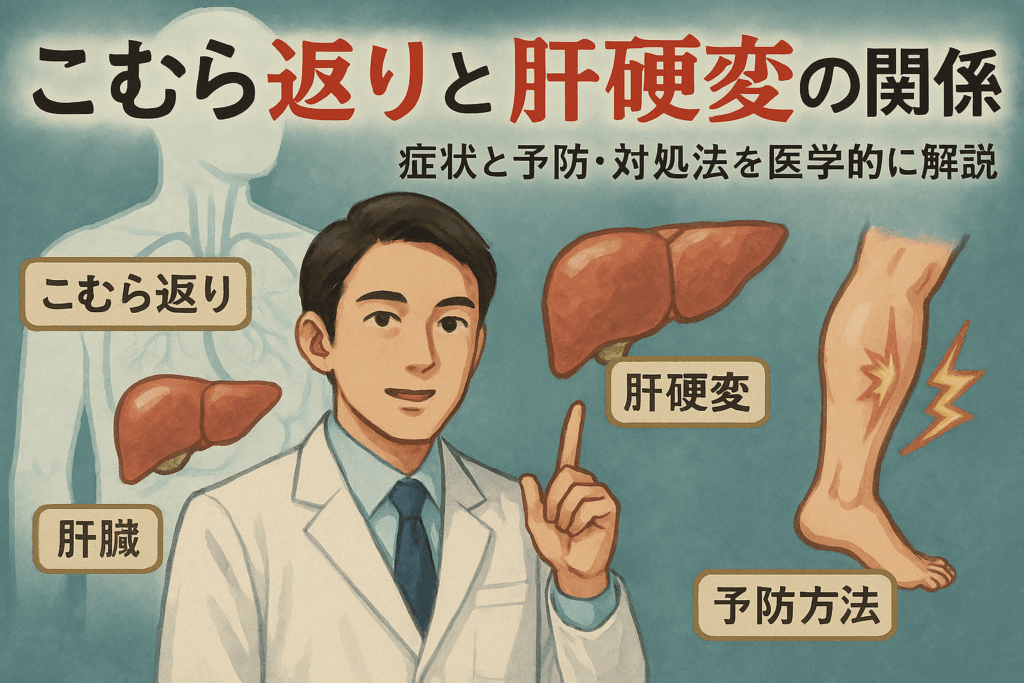

夜中や朝方、突然ふくらはぎを襲うこむら返り──「どうしてこんなにつるのだろう?」と疑問に感じていませんか。筋肉の使いすぎや水分不足が知られていますが、近年では肝臓の機能低下が発症リスクを高める医学的根拠が次々と明らかになっています。

実際に肝臓の働きが低下した人のおよそ30~50%がこむら返りの頻発を経験していることや、慢性肝疾患の患者の約半数で筋肉痙攣が併発しているという臨床結果も報告されています。また、肝硬変や脂肪肝が進行すると、分岐鎖アミノ酸(BCAA)の代謝異常や電解質バランスの崩れが生じ、これが筋肉や神経にまで影響することが医学的に示されています。

「放置していたら日常生活や仕事のパフォーマンスにも影響しそうで心配…」というあなたへ。こむら返りの本当の原因や予防策を知らずに無対策でいると、症状が慢性化するだけでなく、肝臓の重大なサインを見逃してしまう恐れも。

なぜ肝機能が落ちると足がつるのか?その裏に潜むリスクは?この先を読み進めれば、医学的事実に基づいたこむら返りの仕組みや予防・改善策がよくわかります。まずは、あなたの症状と肝臓との関係性を丁寧に掘り下げていきましょう。

こむら返りの原因は肝臓の機能低下?深い関係を医学的に解明 – 発症メカニズムと現代社会で増加する背景

こむら返りは夜間や運動中などさまざまな場面で突然発生し、多くの方が悩んでいます。その原因のひとつに、肝臓の機能低下が関与していることが確かめられています。特に肝硬変や慢性肝炎、さらには長期のアルコール摂取などで肝臓に強い負担がかかると、筋肉や神経の働きが乱れてこむら返りのリスクが高まります。現代社会では食事の乱れや飲酒、過労など肝臓疾患のリスクが増加し、ふくらはぎを中心とした筋肉の痙攣症状が増加傾向にあります。肝臓とこむら返りの関係性を深堀りし、なぜ発症するのか医学的根拠を解説します。

肝臓機能低下が筋肉や神経に与える影響の医学的根拠

肝臓の機能が低下すると、筋肉組織や神経伝達に影響が現れます。肝臓は体内の代謝バランスを保つ重要な臓器で、タンパク質やビタミン、ミネラルの合成・分解を担います。肝臓の障害が進行すると、筋肉が正常に動けなくなり、ふくらはぎなど下肢のけいれんやこむら返りの発症率が高まります。また、肝臓病による栄養吸収障害でカルシウムやマグネシウムなどの電解質が不足し、神経筋接合部に異常が生じやすくなるのも特徴です。

分岐鎖アミノ酸(BCAA)代謝異常による筋肉の痙攣リスク

肝臓疾患が進行すると、分岐鎖アミノ酸(BCAA)の代謝にも障害が生じます。BCAAは筋肉のエネルギー源となり、筋繊維の健康維持に不可欠です。BCAA代謝異常による主な影響を下記にまとめます。

| 主な影響 | 内容 |

|---|---|

| 筋肉疲労の増加 | エネルギー産生低下で筋緊張・痙攣を起こしやすい |

| タンパク質合成低下 | 筋肉量減少やサルコペニアの進行に直結 |

| 神経伝達異常 | 神経筋接合部における興奮性増大でこむら返り誘発 |

肝硬変などでBCAAの消費や不足が強まると、寝ているときや布団の中で伸びた際に足がつる頻度が増すとされています。

神経筋接合部の異常興奮と肝硬変に伴う末梢神経障害

肝臓の障害に伴い、電解質異常やミネラルバランスの崩壊が生じやすくなります。特に慢性的なマグネシウム・カルシウム不足は神経筋接合部の興奮性を異常に高め、ふくらはぎや足の筋肉で不随意な収縮、すなわちこむら返りが発生する要因になります。また、肝硬変では末梢神経障害も起きやすいことが分かっており、しびれや痛みとともに足がつる症状が慢性化する場合があります。こうした神経障害と筋肉収縮の関係が、こむら返りの背景となることが多いです。

生活習慣や疾病による肝負荷からこむら返りが増える背景分析

現代人を取り巻く生活習慣病や過剰なアルコール摂取、糖尿病なども肝臓に負担をかけ、こむら返りリスクを高めています。以下のような習慣や疾患は要注意です。

-

アルコール摂取量の増加:長期にわたり大量のアルコールを摂取することで肝機能が徐々に低下します。

-

糖尿病:代謝障害や神経障害の進行でふくらはぎの筋肉がつりやすくなります。

-

食事の偏りや過度の塩分摂取:電解質バランス崩壊につながりやすいです。

また、就寝中の脱水や体温低下も寝ている間の足のけいれんと関係しています。日常生活のなかで肝臓をいたわる食事管理や水分補給、適度な運動、ストレッチの継続がこむら返り予防の大切なポイントです。

特に、こむら返りの予防に効果があるとされる食べ物にはバナナや梅干し、ポカリスエットなどカリウムやマグネシウムを多く含むものが挙げられます。予防・改善のために生活習慣の見直しを検討しましょう。

肝硬変・肝機能障害によるこむら返りの具体症状と診断指標

肝硬変こむら返りの発症メカニズムと臨床的特徴

肝硬変の患者で多くみられるこむら返りは、主に筋肉の電解質バランスの異常や肝臓によるアミノ酸代謝の障害が背景にあります。特に夜間や睡眠中、布団の中で伸びをした際にふくらはぎや足、時に手の筋肉が強くつるのが代表的な症状です。肝臓が十分に機能しないため血液中のアンモニアや毒素が増え、筋肉細胞の働きに影響を及ぼすこともあります。

下記は肝硬変によるこむら返りの主な特徴です。

| 症状例 | 特徴 |

|---|---|

| 夜間のふくらはぎの痙攣 | 睡眠中や寝ている時によく起き、痛みを伴う |

| 手足の筋肉のつり | 下肢や手の筋肉にも同様の症状が出ることもある |

| 頻繁な再発 | 1度治まっても複数回発生しやすい |

| 筋肉のだるさ | 発症後、慢性的な筋肉の違和感が残ることがある |

脱水症状や電解質バランスの崩壊が筋痙攣を誘発する仕組み

肝硬変では全身の水分や電解質(ナトリウム・カリウムなど)の調整が難しくなり、脱水やアンバランスが起こりやすくなります。特にアルコール摂取や過度な発汗は注意が必要です。水分不足やナトリウム、カリウム、マグネシウムの不足は筋肉細胞の興奮性を高め、けいれんやつり(こむら返り)につながります。

対策として以下のポイントが大切です。

-

十分な水分補給を心がける

-

梅干しやバナナなど、電解質を補う食品を適度に摂取する

-

アルコール摂取やカフェイン(コーヒー)は控えめにする

血液検査・肝生検・画像検査による初期サインの判別方法

肝機能障害やこむら返りの原因が肝硬変などに関連している場合、早期に適切な医療機関での検査が推奨されます。主な検査内容は以下の通りです。

| 検査項目 | 説明 |

|---|---|

| 血液検査 | 肝酵素(AST・ALT)、アンモニア、アルブミン、電解質など |

| 画像検査(超音波・CT) | 肝臓の大きさや形、脂肪肝の有無などを確認 |

| 肝生検 | 必要に応じ肝組織を採取し進行度の評価 |

高アンモニア血症やアルブミン低下、電解質異常が認められる場合、肝疾患に起因する症状の可能性が高まります。また、これらの結果とこむら返りの出現頻度や状況を医師に伝えることが正確な診断につながります。

肝疾患による手や爪の異常症状・付着症候群

肝臓の機能が大きく低下した場合、足やふくらはぎのこむら返りだけでなく、手や爪にも明らかな変化が現れることがあります。代表例には以下のようなものがあります。

-

手指のけいれん、しびれ

-

爪の半月部分が小さくなる

-

爪が白っぽく変色する

-

手掌紅斑(手のひらが赤くなる)

-

皮膚のかゆみや付着症候群(皮膚や粘膜の異常付着)

これらは肝硬変や慢性肝炎でよく見られ、足がつる・筋肉がつるなどの症状とあわせて観察されることが多いです。違和感や異常を感じた場合は、早めに医師へ相談することが重要です。

こむら返りを引き起こす他の肝臓関連リスク要因と生活習慣影響

アルコール摂取、カフェイン過多が肝機能低下とこむら返り誘発に及ぼす影響

日常的なアルコール摂取やコーヒーなどカフェインのとり過ぎは、肝臓に大きな負担をかける要因の一つです。体内でアルコールが分解される際に消費される栄養素や酵素が枯渇すると代謝異常が起き、筋肉のけいれんやむくみを招きやすくなります。カフェインの過剰摂取も利尿作用により必要なミネラルを排出し、電解質バランスを崩しやすくなります。

肝臓が疲弊した状態では、筋肉へ供給されるアミノ酸やカルニチンの合成が低下します。その結果、運動や就寝中など何気ないタイミングで強いこむら返りが発生しやすくなるのです。特にお酒やコーヒーを頻繁に摂る方は注意が必要です。

慢性的な筋疲労と肝臓負荷の連鎖からくる痙攣悪化メカニズム

肝臓は筋肉のエネルギー源やタンパク質合成にも深く関わっています。慢性的な筋疲労が続くと、肝機能が本来の能力を発揮できず、筋肉細胞への酸素や栄養供給も減少。これが持続的に起こることで、筋肉の収縮や弛緩に必要な物質が不足し、ふくらはぎや足を中心にけいれんが悪化する悪循環になりがちです。

また、過度の運動・立ち仕事・長時間のデスクワークなども筋肉を疲労させます。生活習慣や日々の活動バランスにも注意しましょう。

寝ている時に起こるこむら返りの誘因と加齢・妊娠の関係性

寝ている間にふくらはぎがつる主な理由の一つが体内の水分・電解質バランスの乱れです。寝ているときは血流が緩やかになりやすく、筋肉への栄養供給が不足しがちです。特に加齢や妊娠中は、ホルモンバランスの変化や体重増加による静脈圧の上昇が筋肉への負担となります。

以下は、寝ているときに起こるこむら返りの主な誘因です。

-

水分・ミネラル不足による電解質異常

-

加齢に伴う筋肉量や肝機能の低下

-

妊娠によるホルモン分泌や身体変化

特に布団の中で伸びをしたときや、朝起きて体を動かす瞬間に足がつる人が多いので注意が必要です。

糖尿病などの内臓疾患合併時におけるこむら返りリスクの増大

糖尿病はこむら返りの頻度を高める大きな要因です。高血糖状態が続くことで末梢神経のダメージ(糖尿病性ニューロパチー)が進行し、筋肉への信号伝達がうまくいかなくなるからです。加えて腎臓機能の低下や血液循環障害も合併しやすく、足の筋肉に十分な栄養が行き届かなくなります。

また、糖尿病患者の足がつる理由や対処法は以下の通りです。

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 末梢神経障害 | 血糖値コントロール、適度な運動 |

| 電解質・水分バランスの乱れ | バランスの良い食事・こまめな水分摂取 |

| 筋肉の萎縮 | ウォーキング・ふくらはぎマッサージ・栄養管理 |

糖尿病以外でも肝臓や腎臓など臓器の持病がある場合は、予防策として食事や生活リズムの見直しをおすすめします。

肝臓疾患と関連深いこむら返りを伴う代表的病気の詳細解析

近年、こむら返りの原因として肝臓疾患が注目されています。特に肝硬変や脂肪肝、さらに糖尿病などが筋肉の痙攣を引き起こすリスクを高めます。夜間や寝ている間にふくらはぎなどがつる方は、肝臓の不調や他の全身疾患も念頭に置く必要があります。

下記のテーブルでは、こむら返りと関連性が深い代表疾患をまとめています。

| 病名 | 主な特徴 | 筋肉への影響 |

|---|---|---|

| 肝硬変 | タウリンやカルニチン不足、電解質異常 | 筋肉痙攣・痛み |

| 糖尿病 | 神経障害や血行障害、電解質変動 | こむら返り・筋力低下 |

| 脂肪肝 | 肝機能低下や栄養障害 | 下肢のつりやすさ |

| 下肢静脈瘤 | 静脈うっ血や血行不良 | ふくらはぎのこむら返り |

強い痛みを感じる場合や頻度が増している場合は、早めの医療機関受診や生活習慣の見直しが大切です。

糖尿病に起因するこむら返りの特徴と対処法

糖尿病の方は血糖コントロールの悪化によって、さまざまな神経障害や血管障害が生じやすくなります。これは、ふくらはぎや足の筋肉に十分な栄養や酸素が届けられなくなるため、こむら返りが起こる一因となります。特に夜間や寝ている時に足がつる、ふくらはぎがつることが多くなります。

主な対策としては

-

適切な血糖値管理

-

睡眠前のストレッチや軽いマッサージ

-

健康な食事と十分な水分補給

が有効です。アルコールやコーヒーの摂取過多にも注意しましょう。

糖尿病患者に多い神経障害と筋痙攣の関連性

糖尿病の進行に伴い、末梢神経障害が現れやすくなります。これが筋肉の収縮と弛緩の微妙な調整を妨げ、こむら返りや足のつりを頻発させます。特に、血糖コントロールが不十分な場合は、夜中や寝ている時、布団の中で伸びをした瞬間などに症状が増加します。

また神経障害だけでなく、電解質バランスの異常や筋肉の萎縮もこむら返りのリスク因子です。足がつる頻度が増えた場合は、血糖コントロール状況の再確認と早めの専門相談がおすすめです。

肝硬変におけるタウリン・カルニチン不足と筋肉機能障害

肝硬変では肝臓の解毒・代謝機能が低下し、体内のタウリンやカルニチンといった必須栄養素が不足しがちになります。これらは筋肉の正常な働きに不可欠で、不足することで筋肉痙攣や足のつり、こむら返りが増加する傾向があります。

さらに肝硬変の進行に伴い、低アルブミン血症や電解質異常(カリウム・ナトリウムの異常など)の併発が起こりやすい点にも注意が必要です。医師の指示による栄養管理や適切な薬物治療が重要となります。

下肢静脈瘤や脂肪肝など肝臓疾患以外も含めた全身疾患との関連

足の筋肉がつりやすい場合、肝臓疾患以外にもさまざまな体全体の疾患が潜んでいる可能性があります。たとえば下肢静脈瘤は血行不良をもたらし、脂肪肝は代謝の低下や栄養バランスの乱れを引き起こします。

また、食事内容や水分バランス、過度のアルコール摂取や塩分の過剰摂取も、こむら返り発症リスクを高めます。

重要なポイント

-

普段からバランスの良い食事や適度な運動

-

肝臓に配慮した食生活

-

適切な水分・電解質補給

これらを日常的に意識し、思い当たりの症状があれば早めに専門機関での相談をおすすめします。

科学的根拠に基づくこむら返り予防のための栄養・食事管理法

バナナ・梅干しをはじめミネラル・カリウム・マグネシウム補給の重要性

こむら返りの予防には、ミネラルの補給が非常に重要です。特にカリウムやマグネシウムは筋肉の収縮と弛緩を正常に保つうえで欠かせません。バナナは手軽にカリウムを摂取でき、スポーツ後や朝食時におすすめです。梅干しもミネラルに富み、汗をかく夏場や運動後に摂取すると良いでしょう。

ミネラルを多く含む主な食品は以下のとおりです。

| 食品 | 主なミネラル | 摂取ポイント |

|---|---|---|

| バナナ | カリウム | 朝や間食に手軽に食べられる |

| 梅干し | カリウム・ナトリウム | 塩分補給も兼ねる |

| ほうれん草 | マグネシウム・カリウム | おひたしや炒め物に活用 |

| ナッツ類 | マグネシウム | 間食やサラダのトッピングに |

水分補給による電解質バランス調整と効果的な飲料の活用方法

筋肉がつる主な原因の一つに、水分や電解質のバランスが乱れることが挙げられます。特に寝ている間やスポーツ時は水分が失われやすく、こむら返りのリスクが高まります。水分とともにナトリウム・カリウム・マグネシウムなどの電解質を適度に補うことが大切です。経口補水液やスポーツドリンクを活用し、足りない電解質を効果的に補給しましょう。

飲料補給のコツ

-

水分はこまめに分けて摂取する

-

発汗が多いときはミネラル入り飲料を選ぶ

-

コーヒーやアルコールは利尿作用があるので摂取は控えめにする

肝臓の働きを支える栄養素(BCAA含む)とサプリメントの活用ポイント

肝臓の健康は、こむら返り予防にも重要な役割を果たします。BCAA(分岐鎖アミノ酸)やタウリン、カルニチンは筋肉の維持やエネルギー代謝に関わり、不足すると筋けいれんが起こりやすくなります。肝臓疾患のある場合は食事やサプリメントでこれらを補うと効果的です。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| BCAA | 筋肉合成・修復 | まぐろ、鶏むね肉 |

| タウリン | 筋収縮の調整・肝機能サポート | いか、たこ |

| カルニチン | 脂肪代謝・エネルギー産生 | 羊肉、牛肉 |

必要に応じて医師や管理栄養士に相談し、自分に合ったサプリメントを活用しましょう。

スポーツや肉体労働者のための食事注意点と栄養サポート策

肉体労働やスポーツを行う方は、発汗量や筋負担が大きいため、通常よりもミネラルや水分補給を意識した食事が必要です。こむら返り対策には、以下の点を心がけてください。

-

運動前後に十分な水分とミネラルを摂取する

-

食事でバランス良くたんぱく質、アミノ酸、ビタミン類を取り入れる

-

急な運動前後はストレッチをしっかり行う

-

日々の疲労蓄積を避け、休養を十分取る

これらのポイントを押さえることで、こむら返りだけでなく、慢性的な筋肉疲労やケガの予防にもつながります。

夜間・就寝時に起こるこむら返りの原因と科学的対処法

寝ている時に足がつるふくらはぎに特化した症状分析

夜間や就寝中に突然ふくらはぎがつる「こむら返り」は多くの人を悩ませる症状です。主な原因は筋肉の過剰な収縮と弛緩のバランス崩壊にありますが、肝臓の機能低下にも大きく関与しています。肝臓疾患や肝硬変ではアミノ酸や電解質(特にカリウムやマグネシウム)のバランスが崩れ、筋肉の収縮調整が難しくなります。そのため、寝ている時に足がつる現象が頻繁に起きるのです。

さらに、糖尿病や慢性的なアルコール摂取、激しい運動不足も発症リスクを高めます。寝ているときや朝方、布団の中で伸びをした直後に発生しやすいことが特徴です。こむら返りが続く場合は、内臓疾患の前兆や水分不足にも注意が必要です。

布団の中での伸びや寝返りが引き金になるメカニズム

布団の中で伸びや寝返りをうつ際、筋肉が急激に収縮し、こむら返りを引き起こしやすくなります。これは血流が一時的に滞り、筋細胞へ十分な酸素や栄養素が供給されなくなることが要因です。肝臓の機能低下があるとアミノ酸や電解質の代謝異常が加わり、筋肉がけいれんしやすくなります。

特にアルコールの摂取や脱水、寝る前の十分な水分・ミネラル補給が不足しているとリスクが増加します。寝ているときに急に足がつる場合、これらの要素に心当たりがないか確認することが大切です。

年代別・妊娠中の特徴的リスクと生活改善策

年齢や妊娠中にはこむら返りのリスクが高まります。高齢者は筋肉量と肝臓機能の低下、電解質異常が複合的に影響しやすいです。20代でも激しいスポーツや水分不足、睡眠時の体位が原因となることがあります。

妊娠中はホルモンバランスや血液循環の変化で筋肉が痙攣しやすくなります。

下記のリストでリスクへの対策を整理します。

-

水分・ミネラル(カリウム、マグネシウム)を意識的に摂取する

-

バランスの良い食事やストレッチを心がける

-

疾患が気になる場合は早めに医療機関に相談する

睡眠中の筋痙攣を緩和するストレッチ・体位調整方法

睡眠中のこむら返り予防には毎日のストレッチと体位調整が効果的です。特にふくらはぎや下肢を中心に優しく伸ばすことで筋肉の緊張を和らげられます。

ストレッチ例:

- 足を伸ばして座り、つま先を手前にゆっくり引き寄せる

- ふくらはぎをマッサージして血行促進を意識する

- 就寝前に温かいお湯に足をつける

さらに、まっすぐ仰向けになり足首を立てるような体位で寝ると発症の予防に役立ちます。アルコールやカフェイン摂取は控えめにし、就寝前のリラックスも大切です。こむら返りが頻繁なときは、生活習慣の見直しとともに専門医への相談をおすすめします。

下記の表は、よくある原因と有効な予防方法をまとめたものです。

| 主な原因 | 推奨される予防方法 |

|---|---|

| 電解質・水分不足 | バナナ・梅干し・ポカリなどの摂取 |

| 長時間のデスクワーク・運動不足 | 寝る前のストレッチ・軽い運動 |

| 肝臓病・糖尿病などの疾患 | 早期の検査・医療機関での相談 |

| 妊娠や高齢 | 栄養バランスと定期的な体調チェック |

こむら返り発症時の正しい対処法・医療的治療と自宅ケアのポイント

こむら返りが起きた際には、迅速かつ適切な対応が重要です。特にふくらはぎや足の筋肉の痙攣が強い場合、痛みや恐怖から焦ってしまうことがありますが、冷静にセルフケアを行うことで症状の早期改善が期待できます。肝臓に関連するこむら返りでは、筋肉の電解質バランスやアミノ酸不足が要因となることが多いため、日常的な食生活や生活習慣の見直しも合わせて検討することが大切です。

緊急時と慢性的な症状への適切なセルフケア・ストレッチ法

こむら返りが発生した直後は、素早く筋肉をやさしく伸ばすことが効果的です。急激に引き伸ばさず、痛みの少ない範囲でゆっくりとストレッチしましょう。特に寝ているときや朝方に足がつる場合、以下の対策が有効です。

-

患部(ふくらはぎ)のつま先を手前にゆっくり引き寄せる

-

深呼吸と共に筋肉をリラックスさせる

-

座位や仰向けで足を伸ばし、膝を軽く曲げてストレッチする

慢性的にこむら返りが発生する人は、寝る前の軽いストレッチやマッサージで筋肉の柔軟性を高めることが効果的です。また、スポーツや運動の前後にもストレッチを行い、筋肉の疲労や血流障害を防ぎましょう。

効果的なマッサージ法の科学的背景と注意点

筋肉のこりをほぐすマッサージは、血行を促進し、痙攣の予防や緩和に役立ちます。特にふくらはぎにトラブルが多い場合、以下の方法がおすすめです。

| マッサージ方法 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 両手でふくらはぎを軽く包み、下から上へゆっくりさする | 血流促進 | 圧をかけすぎない |

| 親指で軽く円を描くようにほぐす | こりやすい部分を重点的に | 急な力を加えない |

| 足首から膝に向けてなで上げる | リンパの流れを意識 | 炎症や痛みが強い場合は中止 |

血流が促進されることで、筋肉細胞への必要な酸素や栄養素が補給されやすくなります。ただし、傷や腫れがある場合、また肝硬変など重い疾患が疑われるときは、無理なマッサージは控えるようにします。

医療機関受診のタイミングと検査内容の概要

こむら返りの頻度が高かったり、日常生活に支障が出る場合は、医療機関の受診が必要です。特に肝臓疾患(肝硬変や慢性肝炎)や糖尿病など内臓疾患が疑われるケースでは、早期発見・治療が不可欠となります。

以下のような症状がある場合は専門医へ相談してください。

-

毎晩のように継続的に発症する

-

むくみや黄疸、体重減少など肝臓のサインがある

-

筋肉の弱りや手足のしびれが増える

主な検査内容には、血液検査による肝機能指標のチェック、電解質やアミノ酸バランスの分析が含まれます。重度の肝疾患がある場合は画像診断も行われます。

再発防止に向けた生活習慣改善と専門医による指導の重要性

こむら返りの再発予防には、日々の生活習慣の見直しが不可欠です。肝臓の健康維持のために、バランスの良い食事と適度な運動、水分・ミネラル補給を意識しましょう。

再発予防のポイント

-

栄養バランスの取れた食事(特にカリウムやマグネシウム、ビタミンB群を含む食品)

-

アルコールの摂取量を控える

-

こまめな水分補給と就寝前のストレッチ

-

疲労やストレスの軽減

必要に応じて、肝臓疾患や糖尿病専門の医師に相談し、適切な治療やサプリメントの利用も検討してください。医師の指導のもと、自身の疾患や体質に合わせた対策が、こむら返りの根本的な予防につながります。

こむら返りと肝臓に関する幅広いQ&A集 – 読者の疑問を的確に解決

「肝臓が悪いとどんな症状が出る?足がつるのはサインなのか?」

肝臓が不調になると、自覚症状が分かりにくい特徴がありますが、実は足がつるなどのこむら返りが初期サインとなる場合があります。肝臓が悪いと以下のような症状が現れやすくなります。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 疲れやすい | 体がだるく感じやすい。 |

| 黄疸 | 皮膚や白目が黄色くなる。 |

| むくみ | 特に足元がむくみやすい。 |

| 筋肉のけいれん(足がつる) | 肝機能低下による代謝異常や電解質バランスの乱れが影響。 |

| かゆみ | 血液中の老廃物増加が原因。 |

特に肝硬変や慢性肝炎などにより、電解質やアミノ酸のバランスが崩れると、筋肉が正常に働きにくくなり夜間や寝ている間に足がつることが増えます。これは肝臓のSOSサインとも言えます。

「肝硬変のこむら返りに効く薬は?安全性と効果のポイント」

肝硬変の患者でこむら返りが頻発する場合、医師による治療が必須です。よく用いられる治療薬や対策は下記の通りです。

| 治療薬・対策 | 期待できる効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 分岐鎖アミノ酸(BCAA) | 筋肉への栄養供給・予防効果 | 食事管理と併用が推奨 |

| カルニチン | エネルギー代謝の促進 | 医師の指導下で使用 |

| タウリン | 電解質バランス調整、痙攣緩和 | 副作用に注意 |

| 芍薬甘草湯(漢方薬) | こむら返り緩和と頻度減 | 他の疾患や服薬状況に注意 |

安全に薬を使うためには、肝臓の詳細な診断や他の病気との兼ね合いを考慮し、自己判断を避けて医師へ相談することが重要です。

「こむら返りの頻度が高い時に検査すべき項目は?」

こむら返りが頻繁に起こる場合、肝機能だけでなく、他の疾患の前兆である可能性も考慮すべきです。検査すべき主な項目は以下の通りです。

-

肝機能検査(AST・ALT・γ-GTPなど)

-

腎機能(クレアチニン・尿素窒素など)

-

電解質バランス(ナトリウム・カリウム・カルシウム・マグネシウム)

-

糖尿病検査(血糖値・HbA1cなど)

これらの数値に異常がある場合、肝臓や腎臓、糖尿病などの疾患リスクが高まります。気になる症状が続く時は早めの受診をおすすめします。

「アルコールやコーヒーの影響はどの程度か?」

アルコールは肝臓への負担が大きく、習慣的な飲酒は肝炎や肝硬変を招くリスクがあります。それにより代謝が低下し、こむら返りや足のつりが起こりやすくなります。コーヒーは適量であれば健康に良いとされますが、過剰摂取は利尿作用により水分・電解質の喪失を招くため、足のつりやすさに影響することも。

| 飲み物 | 影響 |

|---|---|

| アルコール | 肝障害・電解質バランス低下 |

| コーヒー | 利尿・水分不足に注意 |

水分補給や食生活のバランスを意識し、過度な摂取を控えましょう。

「足がつる時に効果的な食べ物・飲み物は何か?」

こむら返りや足がつりやすいと感じる時は、ミネラルや電解質の補給が効果的です。特にカリウム・マグネシウム・カルシウム・タウリンなどを含む食品を意識することが大切です。

-

バナナ、アボカド、納豆(カリウムが豊富)

-

乳製品、豆腐(カルシウム源)

-

海藻、ナッツ類(マグネシウム補給)

-

梅干しやスポーツドリンク(ナトリウムとバランス良い補給)

飲み物では水分をしっかりとることも重要です。寝る前やスポーツ後には、コップ一杯の水や電解質を含んだ飲料で予防が期待できます。